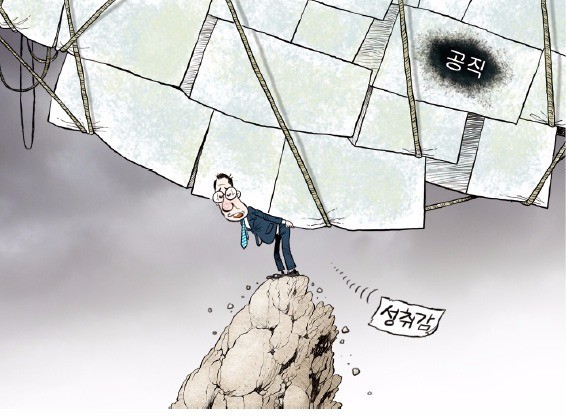

[대한민국 공무원으로 산다는 건] 성취감 떨어지고 승진도 불만이고…'철밥통'이라지만 "기회 있으면 사표"

'업무만족' 50% 밑으로

세월호·최순실 사태 여파 사명감 느끼기 힘들어져

떠나려는 공무원들

연금혜택 크게 줄어들고 급여·복지 만족 예전만 못해

공정하지 못한 승진

학연·지연 등 '연줄' 여전…정실인사에 사기 떨어져

![[대한민국 공무원으로 산다는 건] 성취감 떨어지고 승진도 불만이고…'철밥통'이라지만 "기회 있으면 사표"](https://img.hankyung.com/photo/201702/AA.13409062.1.jpg)

26일 국무총리실 산하 한국행정연구원이 내놓은 ‘2016년 공직생활에 대한 인식조사’에 따르면 공무원의 47.5%가 ‘업무 수행 과정에서 성취감(보람)이 있다’고 답했다. 관련 항목을 조사한 2013년(57.2%) 이후 처음으로 50% 아래로 떨어졌다. 공무원 절반 이상이 공직생활에서 보람을 느끼고 있지 않다는 뜻이다. 이번 조사는 지난해 8~10월 중앙·지방 공무원 2000명을 대상으로 이뤄졌다.

경제부처의 A국장은 “세월호 참사를 거치면서 공무원에 대한 사회적 인식이 급격히 나빠졌고 연금 혜택은 줄면서 공복(公僕)으로서 사명감은 예전 같지 않다”고 말했다. 세종시에서 근무하는 B 주무관은 “공무원도 민간 샐러리맨과 크게 다르지 않다고 생각한다”고 말했다.

‘철밥통’도 만족 못해

공직생활에 대한 성취감이 줄어들면서 이직에 생각이 있다는 공무원은 늘었다. ‘기회가 있다면 이직 의향이 있다’고 답한 비율이 지난해 28.6%로 전년(25.1%)보다 3.5%포인트 증가했다. 2013년(29.4%) 이후 감소하는 추세였다가 작년에 다시 늘기 시작했다. 사회부처의 C사무관은 “공직에 대한 자부심은 떨어지는 반면 야근이 잦고 중요한 대책 발표를 앞두고는 주말에도 근무하는 경우가 많아 몸이 견디기 힘들어 이직을 생각해본 적이 있다”고 말했다. 지난해 이직 의향의 이유로 ‘과다한 업무’(22.1%)를 꼽은 공무원이 가장 많았다.

이달 초 보건복지부는 토요일 근무를 금지하는 대책을 내놓기도 했다. 지난달 보건복지부의 한 여성 사무관이 과중한 업무로 과로사하는 불상사가 있고 나서다. ‘승진적체’(19.4%), ‘상하 간 인간관계’(10.3%) 등도 이직의 주요 동기였다.

“대기업보다 보수 적어”

보수에 대한 만족도도 떨어졌다. ‘업무 성과에 따라 보수가 적정하지 않다’에 대한 응답률이 35.2%였다. 지금 받는 보수가 비슷한 업무를 수행하는 민간기업(대기업 수준) 직장인과 비교할 때 ‘적정하지 않다’고 답한 비율은 54.4%로 절반을 넘어섰다. 지난해 민간업체로 옮긴 경제부처의 D 전 과장은 “자녀 둘을 제대로 키우기 위해서는 공무원 월급으로 벅차다”고 토로했다. 후생복지에 대한 만족도도 낮았다. 공무원 10명 중 1명(11.7%) 정도만 민간 대기업과 견줘 복지 수준이 만족스럽다고 답했다. ‘원하는 시기에 연가와 휴가를 자율적으로 사용할 수 있다’고 응답한 공무원도 31.8%에 그쳤다.

공정하지 않은 승진

승진에 대한 불만도 커졌다. ‘학연, 지연 등 정실 요인이 승진에 영향을 줬다’는 응답률은 2013년 33.3%에서 지난해 45.7%로 10%포인트 이상 올라갔다. ‘정치적 연줄이 승진에 영향을 줬다’는 대답도 같은 기간 31.2%에서 40.4%로 상승했다. 경제부처에서 실장(1급)까지 지낸 E씨는 “아무리 경력이 화려하고 성과가 좋아도 핵심 보직에 임용되거나 마지막 정무직으로 올라갈 때는 출신지를 (임명권자가) 따지기 마련”이라고 말했다.

지난 22일 서울대 행정대학원 국가리더십연구센터가 내놓은 ‘역대 정부 차관급 이상 정무직 공무원의 지역별·전공별·성별 분석 결과’에 따르면 김대중·노무현 정부를 제외하고 호남 출신이 인사에서 홀대를 받은 것으로 조사됐다. 반면 영남 출신은 이승만·김대중 정부를 빼곤 우대받은 것으로 집계됐다.

김주완 기자 kjwan@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)