[Focus] 음악시장 순위 보면 '저작권 선진국' 보여요 !

풍선효과(balloon effect)

어떤 행위를 억제하기 위한 정책 때문에 오히려 그 행위가 음지서 은밀하게 확산되거나 예상치 못한 부작용을 가져오는 현상. 풍선 한쪽을 누르면 다른 쪽이 불룩 튀어나오는 모습에 빗댄 것이죠.

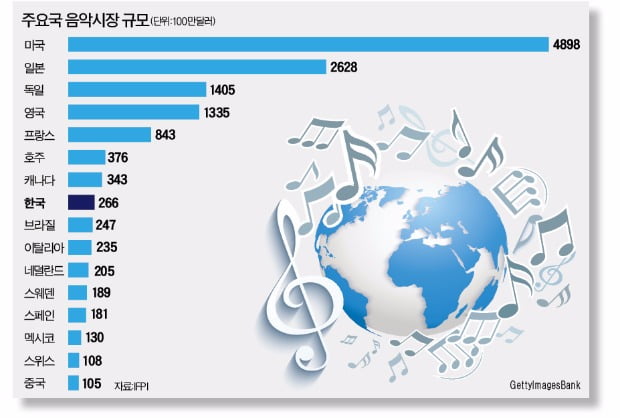

음악시장 규모에서 단연 1위는 미국으로 48억9800만달러(약 5조7000억원)에 달했다. 미국은 다양한 장르의 유행을 주도하는 ‘팝의 본고장’으로 꼽히는 데다 3억명이 넘는 인구로 탄탄한 내수 기반도 갖췄다. 2위는 일본(26억2800만달러)으로 미국의 절반 남짓한 규모다. 그러나 일본 인구가 미국의 40%인 점을 감안하면 1인당 음악 소비는 오히려 일본이 더 많은 셈이다.

3위 독일(14억400만달러)과 4위 영국(13억3500만달러)은 일본의 절반 수준이다. 이어 프랑스(8억4300만달러), 호주(3억7600만달러), 캐나다(3억4300만달러)가 5~7위다.

한국은 2억6600만달러(약 3100억원)로 8위에 올랐다. 인구와 소득수준이 엇비슷한 이탈리아(10위), 스페인(13위)보다 크고 한류 열풍 덕에 성장 전망도 밝다. 최근 엑소 등의 사례를 보면 한국어 외에 중국어 등 다양한 버전으로 음반을 내놓아 해외 팬들의 구매를 끌어모으고 있다.

해적판 난무하는 중국은 19위

이 통계에서 눈에 띄는 점은 음악시장이 큰 나라들은 저작권에 대한 인식이 뿌리 내린 선진국이라는 점이다. 인구가 13억명에 달하는 중국은 고작 1억500만달러(약 1700억원)로 19위에 그쳤다. 인구 800만명인 스위스(1억800만달러)보다 음악시장이 작다. 해적판 유통과 저작권 침해가 만연한 탓에 중국인의 음악 소비가 수익으로 연결되지 못한다는 분석이다. 뒤집어 보면 향후 중국인 사이에서 ‘제값 주고 음악을 듣는’ 문화가 정착된다면 시장이 급팽창할 가능성이 그만큼 높다는 얘기도 된다.

사실 한국도 ‘음악은 공짜’라는 인식이 바뀌기 시작한 게 그리 오래 되지 않았다. 2000년대 초반 인터넷에서 MP3 파일이 무료로 배포되고 음반 판매가 위축되자 음원업계와 문화예술계는 격한 법적 분쟁을 벌였다. 음악파일 공유 사이트는 법원에서 불법 판결을 받았고 이후 멜론, 지니, 엠넷, 벅스 같은 서비스가 빠르게 성장했다.

유료화 전환 이후 국내 음원시장은 연평균 23%의 고성장을 거듭했다. 불과 20년 전만 해도 100만장 넘게 팔리는 밀리언셀러 음반이 수두룩했지만 요즘은 찾아보기 힘들다. 음반판매량 대신 음원차트 순위가 인기의 잣대로 통하고 있다.

‘디지털 음원’ 대세…수익배분 논쟁

음악시장이 디지털 음원 중심으로 재편됐지만, 여기에서 판매된 음원 수익을 어떻게 배분하느냐는 문제는 여전히 뜨거운 논쟁거리다. 창작자들은 국내 음원 가격이 해외보다 낮다고 호소한다. 업계에 따르면 음원 한 곡의 다운로드 요금은 600원이지만 각종 결합상품을 통해 할인하면 40원까지 낮아지기도 한다. 회원 10명 중 9명이 이용하는 스트리밍 서비스의 경우 한 곡의 가격은 6원까지 떨어진다. 이 중 50%가량을 음원업체가 떼어가고, 가수와 연주자의 몫은 합쳐서 6%다. 음원 하나를 팔아도 가수에게 돌아가는 몫은 평균 1.8원에 불과해 충분한 보상이 되지 못한다는 게 음악인들의 주장이다.

스트리밍 서비스의 평균 가격이 선진국은 월 1만원 이상이지만 한국은 아직 6000~8000원 안팎이다. 정부는 저작권자 보호를 위해 음원 요금의 인상을 지속적으로 유도하고 있지만, 무작정 팍팍 올리진 못하고 있다. 급격한 인상은 오히려 불법 음원 유통을 확산시키는 ‘풍선효과’를 낳을 수 있어서다.

이 시장이 커지려면 소비자들이 좋은 노래에 정당한 대가를 치르는 문화가 밑바탕이 돼야 한다. 안타깝게도, 몇 천원짜리 아메리카노 한 잔엔 기꺼이 지갑을 열지만 콘텐츠 감상에 몇 백원을 결제하는 일엔 머뭇거리는 사람이 많은 게 현실이다. 음악업계 또한 수익모델을 다각화하고 해외 시장을 적극 공략하는 노력이 필요하다는 지적이 함께 나온다.

임현우 한국경제신문 기자 tardis@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[커버스토리] '뉴 스페이스' 시대…한국의 미래는?](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36467506.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)