맹골수도, 처절한 고통의 기억…'나는 세월호 잠수사다' 출간

"4월의 맹골수도는 이름처럼 물살이 거칠고 사나울 뿐만 아니라 아직 수온도 낮았다.

"

잠수사 황병주 씨는 사고가 난 지 나흘이 지난 4월 20일 오후 바다에 들어갔다.

남해 특유의 흙탕물 탓에 시계는 1m를 넘지 못했다.

눈을 감고 물속을 헤집고 나아가야 하는 상황이었다.

황씨는 동료 잠수사와 배의 유리창을 깨고 선체로 진입했다.

그를 기다리는 건 세 구의 시신이었다.

황씨는 서로 부둥켜안은 단원고 학생들의 팔을 풀어 보려 애썼다.

하지만 사고가 난 지 나흘이 지났기에 팔은 좀처럼 풀리지 않았다.

어렵사리 그중 한 아이를 끌어안고 객실 밖으로 나왔다.

동료 잠수사의 증언에 따르면 황씨는 바지선으로 복귀한 뒤 한참을 바닥에 앉아 소리 내 울었다고 한다.

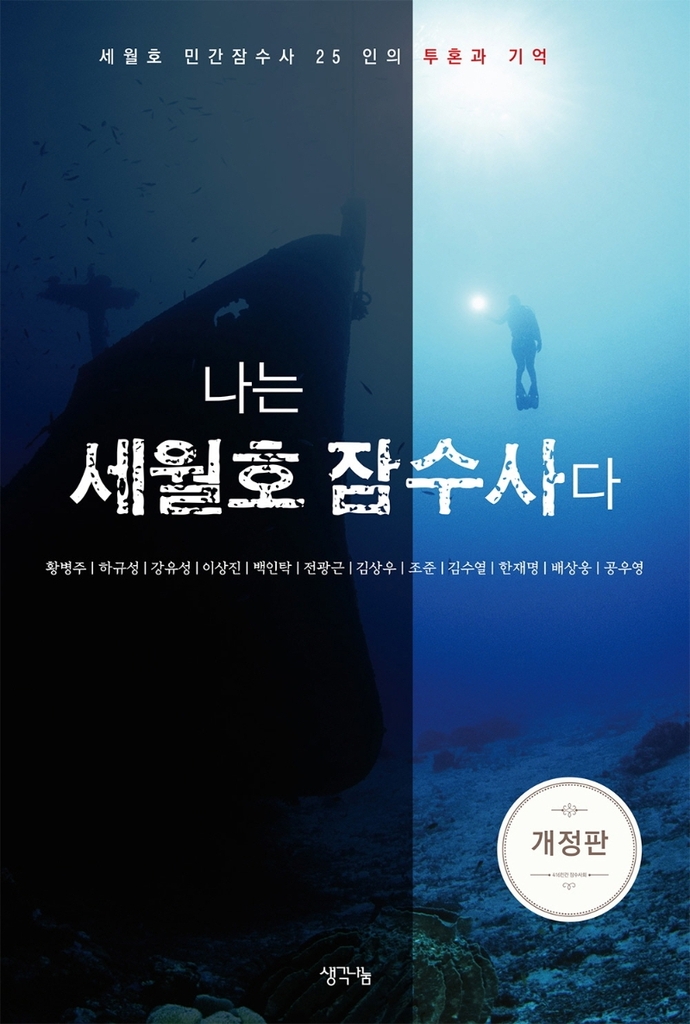

'나는 세월호 잠수사다'(생각나눔)는 세월호 참사 소식을 접하고 현장에 내려가 구조 활동과 희생자 수습 작업에 참여한 25명 잠수사의 이야기를 담은 에세이다.

당시 긴급했던 상황뿐 아니라 이후 잠수사들이 겪은 질병과 트라우마를 담았다.

책에 따르면 세월호 사고 수습 현장은 전쟁터나 다름없었다.

그러나 전쟁의 최전선이나 다름없는 그곳에는 명령을 내리는 지휘관도, 전쟁을 수행할 장비도 없었다.

"번쩍거리는 계급장을 달고 지휘관의 모습을 한 이들은 있었지만, 우왕좌왕 발만 동동거릴 뿐 그들의 입에서 제대로 된 명령은 하달되지 않았다"고 한다.

잠수 현장인 바지선 상황도 열악하긴 마찬가지였다.

작업 초반 일주일 정도는 잠수사들이 휴식할 공간이 마련되지 않았고, 식어 빠진 김밥이나 컵라면조차 제대로 공급되지 않았다.

밥도 제대로 못 먹고 추운 몸을 녹이지도 못한 채 잠수사들은 작업에 나섰던 것이다.

수색 작업이 장기화하면서 김관홍 잠수사는 감압 과정에서 실신했고, 전광근 잠수사는 잠수병으로 쓰러졌다.

조준 잠수사는 수중에서 호흡이 막히는 바람에 죽을 고비를 넘겼다.

김상우 잠수사는 선실에 진입한 상태에서 격실이 무너지며 다쳤다.

그 외에도 크고 작은 부상이 잇따랐다.

당시에는 한 명이라도 더 구조하려고 잠수사들은 저마다 무리를 했다.

어쩔 수 없는 일이었다.

해군은 하루 8시간 이상 잠수 활동을 하지 못하도록 안전 지침을 마련해 두고 있다.

뼈에 더는 혈액이 공급되지 못해 뼈 조직이 괴사하는 골괴사와 잠수병 등 부작용을 막기 위한 조처다.

그러나 세월호에 투입된 잠수사들은 12시간 넘게 잠수를 강행했다.

결국 이런 무리한 작업은 지독한 후유증을 남겼다.

강유성 잠수사는 누적된 잠수병으로 골괴사가 발생했고, 2019년 2월까지도 적절한 치료를 받지 못했다.

육체적 고통도 있지만, 정신적 트라우마는 더 큰 문제였다.

자다가 일어나 서성이기도 했고, 고통을 잊고자 술에 취해 잠이 드는 경우도 늘었다.

투입 첫날부터 철수 통보를 받은 7월10일까지 현장에 있었던 이상진 잠수사도 트라우마에 시달린다고 한다.

악몽은 일상이 됐고, 간혹 자신도 참을 수 없는 분노에 시달린다고 한다.

세월호 현장에서 지낸 3개월여 기간이 그 후 6년의 세월을 지배하고 있다고 그는 말한다.

"2014년 4월 19일 팽목항으로 들어갔다가 7월 10일에 나왔거든요.

그 부분만 싹 지우든지 테이프처럼 잘라냈으면 좋겠어요.

"

김상우 잠수사도 지나가다 교복을 입은 학생들을 보면 울컥 눈물이 차오르곤 한다고 말한다.

한재명 잠수사는 골괴사에 시달리고 있다.

작업은 3개월 만에 끝났지만, 고통은 현재진행형인 셈이다.

책에 따르면 세월호 수색 작업에 참여한 25명의 민간 잠수사 중 골괴사 판정을 받은 잠수사는 모두 8명이다.

그 외에 디스크와 트라우마 등 육체적, 정신적으로 심각한 후유증을 앓고 있는 잠수사가 18명이다.

작업에 참여한 잠수사 72%가 후유증을 앓고 있는 것이다.

책은 2019년에 증정용으로 출판됐고 이번에 일부 내용을 개정해 새롭게 나왔다.

안덕훈 엮음. 240쪽. 1만5천원.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)