"소수 관료가 대학의 미래 좌지우지…교육부 기능 줄여야"

꼭두각시로 전락한 대학

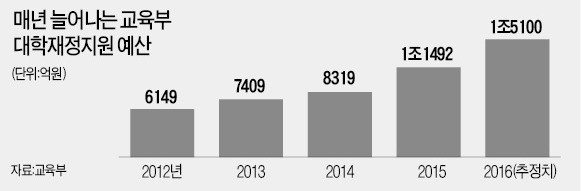

재정지원 목매는 대학들에 목적 정해놓고 재원 배분

대학원 명칭 사용까지 간섭

"국가교육위원회 신설을"…교육부 중심 교육개혁 한계

범정부 의사결정기구 구성…교육정책 일관성 유지해야

주요 대학 총장들이 현 교육행정의 문제점을 지적할 때 단골처럼 등장하는 말이다. 교육부 대학정책실이 ‘대학재정지원사업’이란 명목으로 한 해 1조5000억원이 넘는 돈을 주무르면서 대학을 통제하는 관행을 고쳐야 한다는 지적이다. 일부 정치권과 교육계에선 교육부 기능을 대폭 줄이고 각계 전문가로 구성된 국가교육위원회를 대통령 직속 기구로 신설해 교육 정책을 맡겨야 한다는 주장을 내놓고 있다.

비대해진 교육부

교육부 대학정책실 예산은 매년 가파르게 늘어나고 있다. 박근혜 정부 2년차인 2014년 말 8319억원에서 올해 약 1조5100억원으로 급증했다. 이공계 입학 정원을 늘리기 위해 마련한 ‘프라임(산업연계활성화선도대학)’ 등 신설 사업이 늘어난 덕분이다. 대학의 연간 등록금 수입이 약 14조원이라는 점을 감안하면 상당한 금액이다. 교육부는 이 돈을 ‘당근’과 ‘채찍’으로 이용한다.

대학정책실 예산은 ‘대학 길들이기’에도 활용되는 것으로 알려져 있다. 지방캠퍼스가 대학평가에서 D등급을 받는 바람에 홍역을 치른 서울 K대가 대표적인 사례다. 이 대학 관계자는 “당시 총장이 교육정책 등에 대해 외부에 쓴소리를 많이 했다”며 “이에 대한 무언의 압력으로 받아들일 수밖에 없었다”고 말했다. “수백명의 평가위원이 참여하기 때문에 평가는 객관적으로 이뤄졌다”는 게 교육부의 반박이지만 등록금이 수년째 동결된 상황에서 각 대학이 재정지원사업에 목을 맬 수밖에 없다는 건 ‘구문(舊聞)’에 속한다.

대학원 ‘간판’에도 교육부가 ‘감 놔라, 배 놔라’ 하는 식이다. 서울의 한 대학은 ‘Global MBA’라는 이름을 쓰려다 ‘영어 수업을 하지 않으면 글로벌이란 단어를 못 쓴다’는 교육부의 해석에 ‘G MBA’로 명칭을 바꿔야 했다.

힘 얻는 국가교육위원회 신설

전문가들은 그동안 관행처럼 이뤄진 ‘교육부 제작, 대학정책실 각본’의 대학 정책이 바뀌어야 한다고 입을 모은다. 대학들이 꼭두각시 인형 신세로 전락한 상황에선 4차 산업혁명에 대비한 창의적 인재 양성은 요원하다는 우려다.

교육부도 그간의 비판을 일부 받아들여 대학재정지원사업의 집행 방식을 2018년부터 단계적으로 바꾸기로 했다. ‘빈칸 채우기’ 식에서 ‘자율 프레젠테이션’으로 바꾸는 게 핵심이다. 지금까진 교육부가 목적을 정해 사업을 하달하면 대학들은 ‘원서’ 빈칸을 얼마나 잘 채울 수 있느냐를 놓고 경쟁했다. 하지만 안철수 전 국민의당 대표 등 야당과 대학을 포함한 교육계에선 목적을 정해놓고 돈을 지원하는 것 자체가 문제라고 지적한다. 대학의 미래를 소수 교육 관료가 결정하려 한다는 것이다.

국가교육위원회를 신설해 교육부의 정책 기획 및 결정 기능을 넘겨야 한다는 주장이 힘을 얻고 있는 것도 이 같은 배경에서다. 황준성 한국교육개발원 연구위원은 “국가 교육정책이 대통령 선거 결과에 좌우되지 않도록 하자는 의견에 공감대가 형성되고 있다”며 “교육부 중심의 교육개혁엔 한계가 있는 만큼 범(汎)정부적 역량을 결집할 의사결정기구가 필요한 시점”이라고 말했다. 교육부는 교육처로 바꿔 기능을 대폭 축소하고 국가교육위원회가 주요 교육 정책을 결정하는 역할을 맡게 하자는 것이다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)