20만명 모였지만 큰 충돌 없었다

폭력사태 발생땐 역풍 우려

시민들 "자제하자" 공감

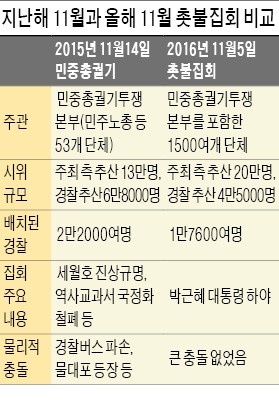

1년 전 같은 장소에서 열린 민중총궐기 집회가 폭력으로 얼룩진 것과 대조적이다. 조직적으로 참가한 노동·사회단체 회원보다는 자발적으로 나온 개인이 많았기 때문이라는 분석이 나온다. 폭력 사태가 발생하면 시위의 순수성을 의심받는 등 ‘역풍’을 맞을 수 있다는 공감대가 퍼진 것도 요인 중 하나로 꼽힌다.

이날 인터넷 커뮤니티 게시판과 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS)에는 오전부터 “촛불집회가 폭력시위로 변질하는 순간 시민들의 순수한 의지가 퇴색할 것”이라며 “폭력을 자제하자”는 취지의 글이 많이 올라왔다. ‘폭력 집회’라는 오명을 얻은 지난해 11월14일 민중총궐기 집회의 학습 효과다.

어린아이를 데리고 나온 시민과 교복을 입은 중·고등학생, 연인과 노인 등 일반 시민이 대거 참가한 점도 평화 집회가 이어진 배경이다. 과격 행위를 종용하는 집단이 없었고 돌출행동을 하는 일부 참가자는 다른 참가자의 제지를 받았다.

오후 7시30분께 시위대가 행진을 마치고 광화문광장으로 돌아올 때 술냄새를 풍기는 한 남성이 “청와대로 가자!”는 구호를 외치자 주위 시민들이 “어린아이들이 보고 있으니 모범을 보이자” “과격한 행동은 자제하자”는 말로 저지했다. 세종대왕 동상 뒤의 폴리스라인을 넘어 청와대 쪽 진입을 시도하는 사람도 없었다.

경찰도 통제보다는 안전 유지에 중점을 뒀다. 시민들이 도심을 행진할 때 통제하기보다는 가이드라인을 치거나 일렬로 서서 차량 소통을 돕는 역할을 주로 했다. 경찰이 오후 11시께 “사랑하는 시민 여러분, 집회가 모두 종료됐습니다. 가정으로 안전하게 귀가하시기 바랍니다”라고 방송하자 대다수 시민이 자발적으로 광화문광장을 빠져나갔다.

지난해 11월 민중총궐기 집회 때는 일부 시위대가 광화문광장을 막고 있는 경찰버스를 파손하거나 밧줄로 버스를 쓰러뜨리려 하는 등 경찰에 극렬하게 저항했다. 경찰은 캡사이신을 섞은 물대포를 발사해 농민 백남기 씨가 맞고 쓰러져 서울대병원에 입원했다가 사망했다. 경찰 110여명, 시위대 20여명이 크게 다치면서 ‘상처만 남은 집회’라는 오명을 남겼다.

마지혜/박상용 기자 looky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)