실적부진·대규모 감원·잇단 매각說…빨간불 켜진 광고업계

작년 스포츠행사 많았는데도 세월호 여파·기업 실적 악화에

국내 광고시장 부진 못면해

제일기획 5년 만에 매출 감소…올해 신규채용 거의 없을 듯

신규사업 발굴·해외 진출 등…업계, 불황 탈출구 찾기 안간힘

‘경기(景氣)의 바로미터’로 불리는 광고산업에 빨간불이 켜졌다. 광고주인 주요 기업이 긴축경영에 들어간 데다 소비심리가 살아나지 않아 일감이 줄고 있어서다. 광고회사들은 해외시장 진출과 신사업 발굴 등으로 돌파구를 찾느라 안간힘을 쓰고 있다.

◆‘경기 바로미터’ 불황에 직격탄

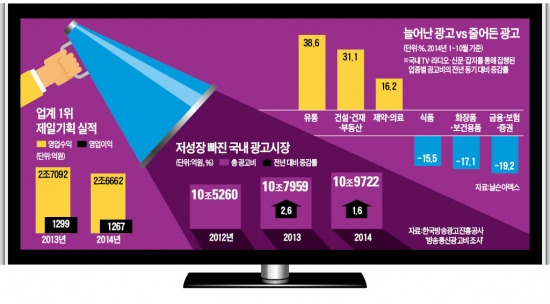

국내 광고시장은 경제성장률을 밑도는 연 1~2%대 성장에 머무르고 있다. 한국방송광고진흥공사가 집계한 지난해 국내 총 광고비는 10조9722억원으로 전년 대비 1.6% 증가에 그쳤다. 작년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠 행사가 많아 광고업체들은 호황을 기대했다. 하지만 세월호 사고 여파로 경기가 얼어붙고 주요 기업의 실적이 꺾이면서 그런 기대감은 물거품이 됐다.

최근 광고 업계에는 ‘매각’ ‘감원’ 같은 흉흉한 단어들이 떠돌고 있다. SK플래닛은 지난해 말 광고사업을 하는 M&C 부문을 정리하기 위해 롯데그룹 계열의 대홍기획에 인수 의사를 타진한 것으로 전해졌다. 금강오길비를 비롯한 몇몇 중견 광고대행사는 두 자릿수의 인원 감축을 실시한 것으로 알려졌다. 한 대형 광고회사 관계자는 “거의 모든 업체가 결원이 생겨도 충원하지 않는 방식으로 인력 줄이기를 진행 중”이라며 “올해 신규 채용은 거의 없을 것”이라고 말했다.

◆기업이 잘돼야 광고시장도 산다

곽혁 한국광고주협회 상무는 “광고 시장은 광고주인 기업이 잘돼야 선순환이 이뤄진다”며 “건설, 유통, 금융, 자동차 등 여러 업종의 업황이 나빠져 올해도 ‘광고비를 늘리겠다’는 곳이 거의 없다”고 말했다. 경제 전반의 활력이 살아나지 않는 한 광고시장의 우울한 상황은 당분간 지속될 것이란 얘기다.

1~2년 전부터 모바일 게임, 배달 애플리케이션, 소셜커머스 등 정보기술(IT) 업종을 중심으로 신규 물량이 일부 늘긴 했다. 하지만 전통적 대형 광고주의 이탈을 만회하기엔 한계가 있다는 게 일선 광고인의 설명이다. 업계 관계자는 “과거에 10억원 미만 프로젝트에는 입찰하지 않던 중견업체들이 요즘엔 5억원짜리 프로젝트에도 뛰어들고 있다”고 분위기를 전했다.

◆공통 숙제는 ‘새 먹거리 찾기’

광고업체들은 해외 진출과 인수합병(M&A) 등을 통해 새 먹거리 찾기에 골몰하고 있다. 전통적인 4대 매체(신문·잡지·TV·라디오) 위주의 광고에서 벗어나 ‘콘텐츠’ 전반으로 사업영역을 넓히려는 시도도 잇따르고 있다.

제일기획은 올초 신사업 전담 조직인 ‘비욘드 제일’ 본부를 대표이사 직속으로 신설했다. 유망 창업기업에 대한 투자 등 광고 이외의 신사업을 모색하기 위해서다. 미국 매키니, 중국 브라보, 영국 아이리스 등을 잇따라 인수해 디지털 마케팅 분야도 강화했다. 이노션은 CJ E&M, NEW, 인터파크 등과 문화콘텐츠투자조합을 결성해 영화, 뮤지컬, 콘서트 등에 대한 직접 투자에 나설 계획이다. HS애드는 광고주의 제품 개발에까지 참여하는 ‘오버 더 레인보우’ 사업부를 신설했고, TBWA코리아는 기존 광고 제작팀과 디지털 마케팅 부서를 통합했다.

한 외국계 광고회사 임원은 “예전엔 매체 광고를 제작하고 커미션을 받는 안정적인 수익구조였지만 이제는 온·오프라인을 넘나드는 통합 마케팅 역량이 있어야 한다”고 설명했다. 광고협회 관계자는 “그나마 사업 다각화에 나설 능력이 되는 곳은 상위 업체 4~5개 정도”라며 “영세한 중소 광고업체들은 시도조차 못하고 있다”고 말했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)