850m에 미용실 18곳…"TV만 봐요, 손님이 없어서~"

月 100만원 벌이 빠듯…'누가 늦게 망하느냐' 게임

미용사 年 5만명 쏟아져…서울에 커트비 3000원 미용실도 등장

他업종보다 진입장벽 낮아

4~6개월이면 자격증 취득

“정부서 이렇게 남발하니…”

대부분 月100만원대 수입

미용실 숫자는 매년 늘어

“다른 곳 망하기만 기다려”

“젊은 아가씨들이 가게를 열겠다고 하면 도시락 싸들고 다니며 말릴 겁니다.”

대구 송현동에서 27년째 미용실을 운영하는 A씨(52). 요즘 경기가 어떠냐는 질문에 손사래부터 쳤다. 그는 “우리 가게 100m 주변에만 미용실이 여섯 개”라며 “한 달에 100만원 벌기도 어렵다”고 말했다.

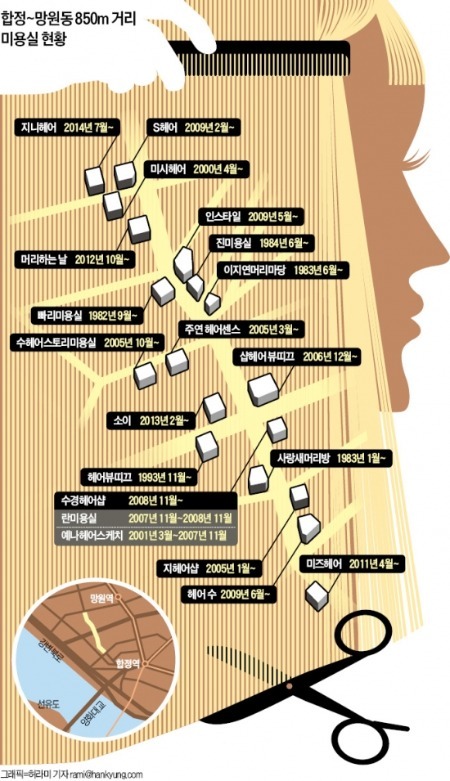

지방이라서 그런 것일까. 서울도 전혀 다르지 않다. 서울 합정동 양화공원 인근에서 망원동 농협은행지점까지 850m의 좁은 골목에는 18개의 미용실이 빼곡하게 모여 있다. 지난 20일, 그중 한 미용실에 들어가 봤다. 손님인 줄 알고 반색하던 B씨(46)는 기자 명함을 받아들고 적잖게 실망하는 눈치였다. 하루종일 TV만 쳐다보는 날이 많다고 했다. 곧장 정부를 향한 원망이 터져 나왔다. “1년에 미용사 자격증을 5만개 가까이 내주는 나라가 어디 있습니까.”

옆 골목에서 또 다른 미용실을 운영하는 C씨(61)도 사정은 마찬가지다. 30년째 이곳에서 미용실을 했지만 요즘 같은 불경기는 처음이라고 했다. 이미 미용실이 차고 넘치는데 이 비좁은 곳에 뭐하러 들어오는지 알 수가 없다는 푸념도 늘어놨다.

어쩌다 다른 미용실에 아줌마들이 모여 있는 장면을 보면 너무 속이 상한단다. “특히 단골손님을 다른 가게에 빼앗길 때는 그렇게 속이 쓰릴 수가 없어요. 홧술만 늘었죠.”

미용실 포화 문제는 비단 이 동네의 일만은 아니다. 서울 봉천동 벽산블루밍아파트 단지 근처 상가 건물 2개에는 미용실이 7개나 들어서 있다. 그나마 최근 한 곳이 폐업을 해서 그렇다. 한 곳은 커트비를 달랑 3000원만 받고 있다. 앞서 합정동 ‘미용실 타운’에서 가장 싸다는 커트비(6000원)의 절반 값이다. 한 미용실 점주는 “누가 늦게 망하느냐의 게임”이라며 “결국 2~3개 정도만 살아남을 것”이라고 말했다.

자격증 소지자만 100만명

미용실 폭주는 전국적 현상이다. 2006년 이후 미용실 숫자는 매년 늘고 있다. 전국 이·미용실 사업체 수는 2012년 기준 10만2268개. 업계는 적정 숫자를 5만개 정도로 보고 있다. 한국의 미용실 개수는 외국과 비교해도 많다. 미국의 경우 인구 1000명당 0.2개의 이·미용실이 있지만 한국은 11배인 2.3개가 자리잡고 있다(2010년 기준).

진입하는 사람은 많지만 나오는 사람이 없다는 것도 ‘동네 미용실 과당 경쟁’의 이유 중 하나다. 월 100만원이 채 안되는 돈을 벌어도 점포를 유지하는 곳이 많다. 서영민 대한미용사중앙협의회 국장은 “동네 미용실을 운영하는 여성의 상당수가 부업 개념으로 일하고 있어 웬만하면 가게를 유지하려고 한다”고 설명했다.

“종업원 생활이 그립다”

하지만 섣부른 선택의 결과는 재앙에 가깝다. ‘나는 잘되겠지’라는 생각에 개업하지만 대부분 월 100만~150만원도 벌기 힘든 영세 사업자로 전락한다. 중소기업연구원에 따르면 2006년 10인 미만 이·미용업 사업체의 전체 영업이익은 1조7213억원이었지만 5년 뒤인 2011년엔 1.9% 감소한 1조5563억원이었다. 종사자 수는 7.7% 늘었지만 전체 시장 규모는 줄어든 셈이다.

때문에 새로 생겨나는 미용실 못지않게 문을 닫는 업소도 즐비하다. 지난해 1월 서울 행당동에 미용실을 낸 D씨(38)는 요즘 다시 미용실 점원으로 돌아갈까 고민 중이다. 대형 프랜차이즈 미용실 등에서 12년간 경력을 쌓고 자신있게 개업한 터였다.

하지만 막상 시작하고 보니 사정은 기대했던 것과 영 딴판이었다. 그는 “개업하자마자 인근 5개 미용실 원장들이 험담을 퍼뜨리며 노골적으로 경계하기 시작했다”며 “때문에 2년이 다 되도록 단골 손님을 거의 확보하지 못했다”고 하소연했다. 그는 평균 월 350만원의 매출을 올려 100만~150만원 안팎의 수익을 낸다. 과거 프랜차이즈 미용실 직원으로 일할 때 받던 월급(300만원)의 절반도 안된다. 하루에 커트 손님 2명을 받아 2만원만 벌고 문 닫을 때도 많다.

“백화점 가본 지가 언제인지…”

2년 전 가게를 논현동에서 상계동으로 옮긴 E씨(62)는 지난달 데리고 있던 보조 직원을 어쩔 수 없이 내보냈다. 한 달 순이익이 200만원 조금 넘는 상황에서 직원 월급을 주고 나면 버틸 수가 없기 때문이다. 생활은 팍팍해지는데 손님은 날이 갈수록 까다로워진다. 원하는 대로 파마를 해줬는데도 마음에 들지 않는다며 대뜸 가격을 깎아달라고 떼를 쓰거나 보란듯이 바로 옆 미용실로 옮기는 손님도 있단다. 그는 “그럴 때마다 맥이 빠지면서 ‘이제 미용 일도 얼마 안 남았구나’라고 생각하게 된다”며 “남들 다 가는 백화점을 가본 지도 언제인지 모르겠다”고 고개를 떨궜다.

심성미/조미현/고은이 기자 smshim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![7평 가게서 '3조 부자' 만들어준 음료…서울에 오픈했더니 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36538764.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)