팔순에 시집 낸 신달자 "내 몸의 통증·신음과 화해했죠"

"육신이 정신 앞지른 4년, 고통 '버무리'하고 다시 희망 얘기"

신달자(80) 시인은 지난 4년간 '육신이 정신을 앞지르는' 시간을 보냈다.

교통사고로 두 달간 누워 있었고, 겨울에 눈에 미끄러져 오른쪽 팔을 다쳤다.

지난해 초엔 장기 일부를 떼어내는 큰 수술도 받았다.

'어깨 허리 무릎 발 발 발'이 '일제히 통증의 깃발을 들고'('관계 없음') 흔들었다.

'칼자국 흉터'가 '낙관처럼'('죽음 연습') 찍혔다.

수술대에 눕고, 마약성 진통제를 맞고, 한 주먹 약을 털어먹는 시간 동안 팔순의 시인에겐 시가 찾아왔다.

"이걸 꼭 시로 써야지…." 그는 병실에, 집안의 식탁과 책장 곳곳에 메모지를 두고 시가 올 때마다 썼다.

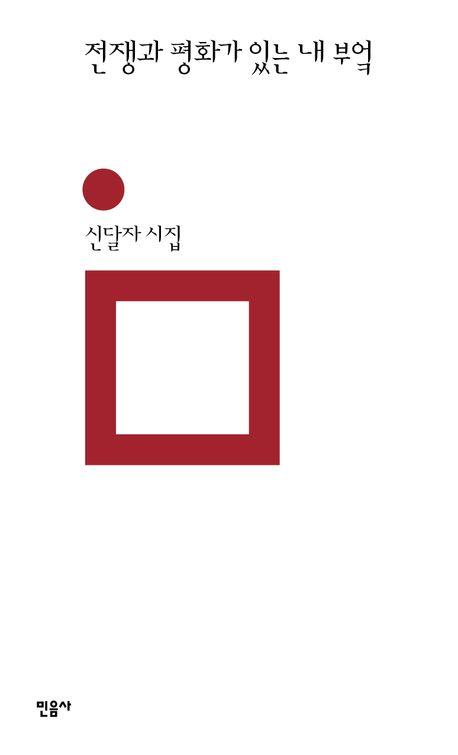

시인이 4년 만에 펴낸 17번째 시집 '전쟁과 평화가 있는 내 부엌'(민음사)은 쇠한 육신에 대한 통렬한 응시와 그 상흔을 안아낸 화해의 언어가 충만하다.

최근 서울 서초구 한 카페에서 만난 그는 "하고 싶은 얘기가 많은 시기였다.

기댈 곳이 없었으니까"라며 "이번 시집은 내 몸의 통증, 신음과의 화해"라고 갈음했다.

'옴팡지게 상한' 몸에서 출발한 시는 쌀 한 톨, 달, 집 앞 인릉산, 가족 등 시인의 시선이 닿는 곳마다 잉태됐다.

"젊은 시절엔 쫓을 대상이 정신이었죠. 여든에 이르니 몸이, 장기가 '나 여기 있어'라고 아프다는 신호를 보냈어요.

육신의 소중함을 알게 되자 내 몸을 담은 집과 가족, 친구, 심지어 볼펜 하나마저 소중해졌죠."

표제시는 일상의 공간인 부엌이다.

시인은 이곳에서 전쟁과 평화의 공존을 '발견' 한다.

물과 기름이 끓고 칼이 번뜩이고 믹서기가 돌아가는 공포 속에서 만들어지는 따뜻한 한 끼의 생경함.

'밥이 다 되면 전기솥에서 푸우욱 치솟는 연기가/ 극초음속 마하 10 탄도 미사일이라고 생각하는/ 이 전쟁의 핵심은 오늘도 먹는 일/ 먹을 걸 만드는 일'('전쟁과 평화가 있는 내 부엌')

시인은 "어느 날 계란 프라이를 하다가 이런 부엌에서 평화를 찾는 게 모순 같았다"며 "지금도 세계에서 전쟁이 일어나는데, 우린 아무렇지 않게 평화를 누리며 살지 않나.

평화의 틀을 넓히는 게 우리 일이란 생각이 들었다"고 했다.

시인은 세월이 뺨을 때리고, 삶에 금이 가는 순간을 '떨림의 운율'에 실어 나른다.

역동적으로 전이하는 감정은 밀도 높은 고백이다.

'멍텅구리'라며 책망하고, '불꽃 덩어리'를 삭이고, '마음의 무게'를 절감하고, '나를 어루만지며' 변주한다.

시인은 "너무 징징거렸단 느낌도 드는데, 정직하게 썼다"며 "시는 제스처가 아니라 진심을 그려내는 것이다.

고통이 있을 때는 그 고통의 '버무리'를 해야 한다"고 했다.

'공연'과 '오늘의 공연' 연작시에선 자신의 삶을 무대에 올려놓고 스스로 관객이 된다.

그는 사무치는 밥벌이를 하는 일인극 무명 배우가 됐다가, 숙명여대 문턱을 밟던 19살의 '나'를 만나기도 한다.

이 시간을 견디며 피어난 안온한 표정도 그려진다.

시인은 2019년 경기도 성남시에 집을 지어 딸 셋 부부, 손자들과 '따로 또 같이' 살고 있다.

'이 복된 여생에서 누구를 미워할 것인가'('내가 혼자 걷는다구요?')

시인은 올해로 시력 59년을 맞았다.

1964년 '여상' 신인문학상으로 데뷔해 1972년 박목월 시인 추천으로 '현대문학'을 통해 다시 등단했다.

박목월은 그에게 "문학의 아버지 같은 존재"이다.

"결혼 후 시를 놓고 나락으로 떨어졌을 때, 우연히 종로에서 만난 목월 선생이 '글을 쓰냐'고 물으셨죠. 이후 선생님 집에 다니며 글을 배웠고 첫 시집도 내주셨어요.

살아 계신다면 양주 한 병을 사 들고 찾아뵙고 싶네요.

"

반세기 넘게 쉼 없이 쓰며 시인으로서 슬럼프는 없었다.

정지용문학상, 대산문학상 등 많은 상을 받았고 한국시인협회장을 지냈다.

2012년 은관문화훈장을 수훈하고 2016년 대한민국예술원 회원이 됐다.

아버지가 "잘 먹고 잘살라"는 뜻으로 이름에 '통달할 달'(達)자를 넣었지만 시인의 삶은 마디마디 굴곡이었다.

1977년 뇌졸중으로 쓰러진 남편은 24년간 투병했고, 시어머니도 병석에서 9년을 보냈다.

그는 30대부터 세 딸까지 건사하는 가장이었다.

한때 양복천을 팔던 그는 결단을 내리고 숙명여대 대학원에서 국문학 석사·박사학위를 받았다.

지천명에 대학교수가 됐지만, 2005년 암 투병이란 시련도 찾아왔다.

경제적으로 어려운 시기, 수렁에서 그를 건져 준 건 글이었다.

산문집 '백치애인'(1988)과 영화와 드라마로 만들어진 소설 '물 위를 걷는 여자'(1990)가 베스트셀러가 되며 병원비와 빚을 갚았다.

시인은 "집값이 260만원일 때 남편의 산소호흡기 비용이 하루 100만원이었다"며 "당시엔 시인이 소설을 쓴다고 욕했지만 '물 위를 걷는 여자'는 고마운 책이다.

(영화를 제작하던) 신성일·엄앵란 부부가 이 작품의 영화 판권을 다른 감독보다 3배는 더 주고 사간 기억이 난다"고 떠올렸다.

여성의 진취적인 삶을 독려하며 지팡이가 돼준 사람은 어머니다.

경남 거창이 고향인 그를 부산의 고등학교로 유학 보내고 대학 진학을 독려한 것도, 첫 시집 출간을 가장 기뻐한 이도 어머니였다.

시인은 기역도 모르는 어머니가 글을 익혀 출판기념회 때 쓴 방명록을 고이 간직하고 있었다.

'일생의 잇지 못할 날일세. 엄마에 기뿜이다'.(1973년 12월 18일)

시인은 고통의 나날을 털어놓은 에세이집 '나는 마흔에 생의 걸음마를 배웠다'(2008)에서처럼 희망에 대한 믿음이 변함 없었다.

"인생에서 중요하게 믿는 건 '저기 너머에 희망이 있다'는 거예요.

마지막 시집, 이런 건 생각 안 해요.

다시 희망적인 시를 쓸 겁니다.

느리더라도 마지막까지 천착할 것은 시를 쓰는 일이니까요.

"

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)

![[주목! 이 책] 토카타](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36534751.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)