"신앙인과 비신앙인 균열 넘고싶었다"…권오경의 '인센디어리스'

그게 문제였다.

하지만 해결할 것이다.

"

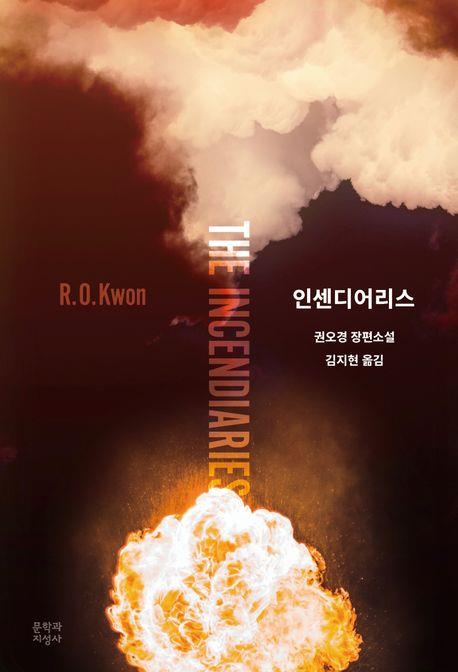

한국계 미국인 작가 권오경이 2018년 출간한 데뷔작 '인센디어리스'(The incendiaries)가 최근 국내에 번역 출간됐다.

컬트 종교 단체에 빠진 여자와 사랑하는 그를 구해내려 애쓰는 남자의 이야기다.

작가는 컬트 종교와 테러라는 민감한 소재를 다루면서 광신도를 '괴물'로 그리지 않았다.

평범한 인물이 '믿음'의 수렁에 빠져 극단적 상황으로 내몰리는 심리적 변화에 무게를 뒀다.

구원을 갈구하게 된 바탕에는 인간의 상실감과 결핍, 몰이해로 인한 관계의 균열 등이 약한 고리로 작용했다.

미국 작가 셀레스트 응은 이 작품이 "믿음과 광신, 열정과 폭력, 합리와 미지의 경계를 능수능란하게 탐사한다"고 평했다.

1987년 오대양 집단 자살 사건, 1992년 다미선교회의 휴거 소동 등 우리 사회를 떠들썩하게 한 종교적 사건도 새삼 떠오른다.

중심 서술자는 윌이다.

현실과 환영, 꿈을 오가는 문장과 묵시적 고백이 묘한 긴장을 자아낸다.

한국계 이민자 가정에서 피아노 신동으로 자란 피비는 어머니의 죽음이 자신 탓이라는 죄책감에 시달린다.

악몽을 꾸며 고통받던 그는 존 릴이 창립한 종교 집단 '제자'(弟子)를 만나 치유의 감정을 느끼고 일원이 된다.

점차 그는 저축한 돈을 바치고 낙태 반대 운동에 전념하며 급진적으로 변해간다.

피비를 사랑하는 윌은 한때 주님에게 순종했으나 신앙의 위기를 겪으며 무신론자가 됐다.

그는 "정확히 무엇이 피비를 끌어당겼는지" 알아내고자 이 단체의 "내부자"가 된다.

존 릴은 탈북민을 구출하다가 북한 수용소에 끌려간 경험이 있다고 주장한다.

그는 친애하는 수령을 향한 북한 주민의 맹목적인 충성을 목격하고서 '제자'를 만들었다.

이 작품은 여느 한국계 작가처럼 한국 역사를 모티프로 삼지 않았지만, 디아스포라(이산)적 요소가 곳곳에 스며있다.

"백인 같은 동양 여자"란 칭찬을 듣는 피비는 정신과 상담을 터부시하고 불효를 죄라고 여기는 한국적 사고방식에서 자유롭지 않다.

"나는 이민자잖아. 이민자들은 심리상담을 믿지 않아. 내가 그런 걸 한다고 하면 주위 한국인들이 의지박약이라고 볼 거야."(160쪽)

한국에서 번성하는 기독교에 대한 작가의 시선도 엿보인다.

존 릴은 "한국은 1인당으로 따졌을 때 미국을 제외한 그 어떤 나라보다 많은 기독교 선교사를 해외로 파견했답니다"라며 한국인들은 믿는 걸 넘어서서 헌신적이라고 말한다.

(185~186쪽)

예일대학교에서 경제학을 공부하고 브루클린 칼리지에서 예술학 석사학위를 받았다.

미국 뉴욕타임스와 영국 가디언 등에 글을 발표하던 그는 자신의 종교적 경험에서 '인센디어리스'의 영감을 얻었다.

독실한 기독교인이던 그는 17살에 자신의 선택으로 신앙을 놓았고, 그 고통을 동력으로 10년에 걸쳐 소설을 집필했다.

그는 이 작품을 통해 신앙인과 비신앙인의 간극에 다리를 놓고 싶었다고 한다.

그는 비영리 출판사 일렉트릭 리터러처와 한 인터뷰에서 "많은 사람이 신앙의 양극단에 서 있다"며 "신을 믿는다는 게 뭔지 아는 사람들과 아예 모르는 사람들, 이렇게 나뉜다.

그사이의 균열을 넘고 싶었다"고 했다.

책 제목은 방화 혹은 폭탄을 가리키는 동시에 '선동적인'이란 뜻이 있는 단어 '인센디어리'(incendiary)에서 가져왔다.

이 소설은 전미도서비평가협회 존 레너드상 최종 후보에 올랐으며 7개 언어로 번역됐다.

권오경은 뉴욕타임스에서 '주목받는 작가 4인'에 꼽혔다.

애플TV+ 드라마 '파친코'를 연출한 한국계 미국인 코고나다 감독이 드라마로 만들 예정이다.

문학과지성사. 320쪽. 김지현 옮김.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 나무 내음을 맡는 열세 가지 방법](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36534703.3.jpg)