내용이 동일해도 귀한 책은 소수…귀중본 기준은 무엇일까

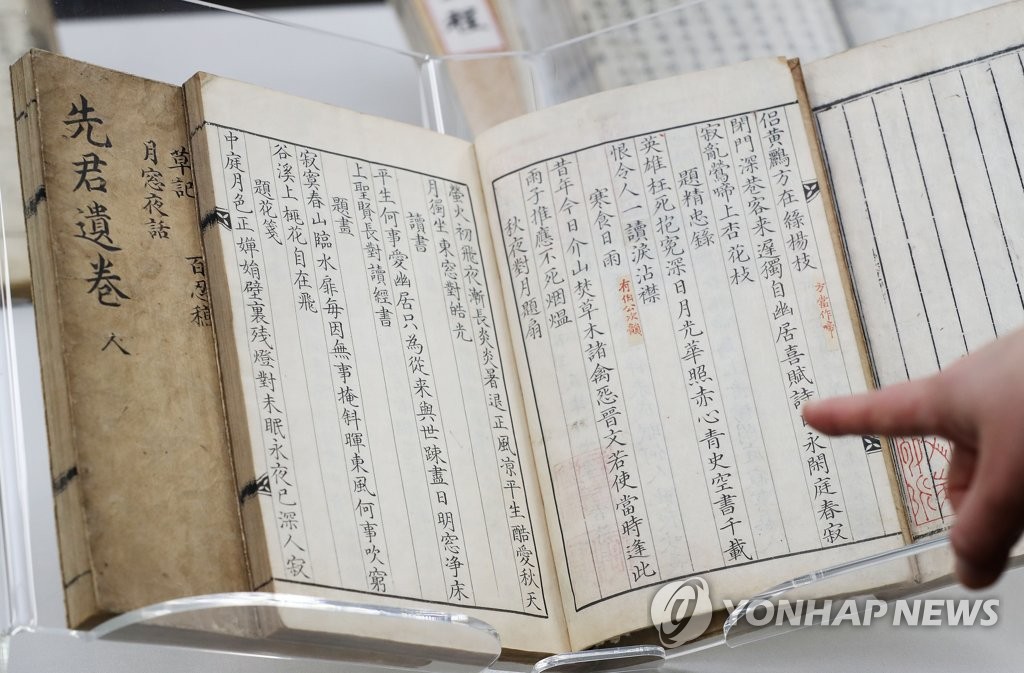

현대인 대부분이 이해할 수 없는 한문 서적이 다수를 차지하는 데다 필사본이 아니라면 동일한 유산이 여러 권 존재할 가능성이 크기 때문이다.

책과 비교하면 그림이나 조각은 감상하기 좋고, 복제하지 않는 이상 완전히 동일한 유물도 없다.

그러나 국가지정문화재인 국보나 보물 중에는 책이 적지 않다.

이른바 '귀중본' 중에서도 귀중한 책이 국보가 된다.

예컨대 간송미술관이 소유한 국보 훈민정음 해례본은 약 15년 전쯤 경북 상주에서 새로운 서적이 등장하기 전까지 현존하는 책이 단 한 권뿐이었다.

신간 '아무나 볼 수 없는 책'은 한문학자인 장유승 단국대 연구교수가 국립중앙도서관에 있는 귀중본 26종을 소개한 책이다.

그는 학자도 실물을 보기 힘든 귀중본이 과연 무엇인가에 대한 이야기로 글을 시작한다.

국립중앙도서관에는 고서 약 30만 권이 있으며, 그중 약 3천600권이 귀중본이라고 알려졌다.

저자는 도서관이 정한 귀중본 기준 12개를 상세히 전한다.

옛 책은 조선 제17대 임금 효종(재위 1649∼1659) 이전에 출간된 책, 근현대 책은 1950년 이전 발간 자료가 귀중본으로 분류된다.

시기 기준을 충족하지 못해도 국내 유일본이거나 현전본이 극히 적으면 귀중본이 된다.

그는 국립중앙도서관이 소장한 '동의보감'이 국보로 지정된 데 대해 "지금 남아 있는 것이 많지만, 1613년 처음 간행된 동의보감은 국내에 3세트밖에 없다"고 설명한다.

내용이 동일한 책도 간행 시기와 방법, 현존 수량, 소장 내력, 필사자 등에 따라 귀중본 여부가 정해진다고 부연한다.

저자는 한국인이 자랑스러워하는 문화유산인 팔만대장경과 금속활자에 대한 인식도 바꿔야 한다고 주장한다.

두 문화재가 뛰어난 문화유산이기는 하지만, 지식 보급에 기여했다고 보기는 어렵다는 것이다.

우선 팔만대장경은 일반적인 서적과 달리 목판이 주된 결과물이고, 책이 부산물이었다고 짚는다.

저자는 "책을 만드는 것이 목적이었다면 대장경을 새긴 뒤에 대량으로 인쇄해 배포했겠지만, 그런 흔적은 찾을 수 없다"고 말한다.

고려시대 사람들이 불교 지식 확대보다는 목판이 지닌 영험한 힘을 기대하며 대장경판 제작에 공력을 쏟았다는 것이 저자 생각이다.

이어 조선시대에도 사대부 문집 간행을 위해 목판을 만든 뒤 고작 수십 부만 찍은 사례가 적지 않다고 지적한다.

그는 "목판으로 책을 마구 찍어내면 오래지 않아 못 쓰게 된다"며 "어렵사리 제작하고도 장판각에 고이 모셔둔 문집 목판은 책의 보급에 영향을 미치지 못했다"고 주장한다.

고려시대부터 만들어진 금속활자도 실상은 구텐베르크 금속활자와 달리 소량 생산이 목적이었다고 본다.

그는 "우리나라에서 활자 인쇄가 발달한 이유는 인구 규모가 비교적 적은 나라에서 다양한 책을 생산하기 위한 불가피한 선택이었을 뿐, 출판기술의 우월성을 입증하는 증거는 아니다"라고 말한다.

우리나라 인쇄술의 명암을 다룬 앞부분에 이어 조선시대 관보에 해당하는 조보(朝報) 등을 묶은 '난여', 과거 합격자 명단인 '사마방목', 1478년 처음 간행된 '동문선' 등 여러 귀중본에 얽힌 흥미로운 사연을 소개했다.

파이돈. 344쪽. 1만7천원.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)

![[주목! 이 책] 토카타](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36534751.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)