뉴욕→산타페→사북…손가락으로 그린 '30년 로드무비'

반환점 돈 미술인생

탄광촌 사북과 고향의 감나무, 최근작 뉴욕 도심 풍경화까지

노화랑 전시장에 38점 소개

인기 요인은 뭘까

여행하며 채집한 풍경을 머리로 해석하지 않고 느낀대로 그린 '감성의 성애학'

‘예술 마라톤’에서 이제 막 반환점을 돈 그는 유학 시기 작품을 비롯해 1992년 다시 뉴욕에 정착했다가 1995년 산타페로 이주하기 전 작품, 1996년 귀국해 우울한 풍경을 따뜻한 시선으로 잡아낸 ‘사북’과 ‘감’, 2014년 가을 다시 뉴욕을 찾은 시기의 작업까지 모두 30여 점을 내건다.

전시회의 주제도 한곳에 머물지 않고 여기저기 장소를 옮기며 한 편의 영화처럼 작업했다는 뜻에서 ‘로드 무비’로 붙였다. 국내 화단에서는 드물게 50대에 스타덤에 올라 올해로 회갑을 맞은 오씨가 미국과 한국을 오가며 죽어라고 그림만 그린 전업작가의 삶이 얼마나 치열할 수 있는가를 보여주는 자리다.

오씨는 그동안 작업에 대해 “현실을 재현하는 게 아니라 우리가 이해하는 삶의 과정을 자극하고 살펴보는 데 주안점을 뒀다”고 말했다.

“여행하며 채집한 풍경은 유목민과 같은 자유로운 이동에서 얻는 감성의 성애학(erotics)입니다. 머리로 해석하지 않고 묻지도 않아요. 감성에 있는 그대로 동화되고 아름다움을 느끼는 것을 스스로 충동질해서 그릴 뿐이죠.” 풍경을 투명하게 보고, 듣고, 있는 그대로 느끼는 것을 그리지 해석하려 들지 않았다는 얘기다.

그는 1980년대 후반 유학 시절 작업한 ‘지하철’을 가리키며 “색채 사용부터 그림의 소재까지 어떤 의도를 갖고 그린 게 아니라 자연스럽게 내면에서 분출된 응어리를 화면에 녹여냈다”고 설명했다.

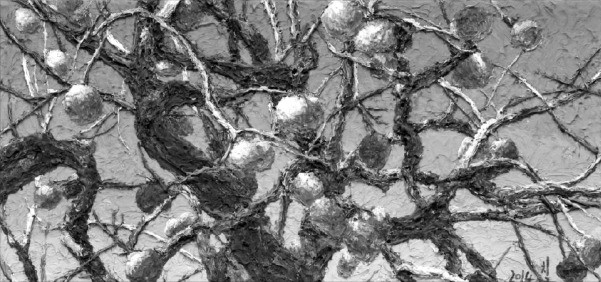

미국에서 귀국한 그는 1990년대 중반을 향하며 연어의 귀소본능처럼 젊은 시절 ‘기억의 공간’을 찾아나섰다. 산타페의 환한 햇빛을 경험한 직후여서인지 사북을 그리면서 포근한 시골 분위기를 살려냈다. 고향의 감나무도 그렸다. 붓 대신 손가락에 물감을 묻혀 캔버스를 두껍게 칠하는 지두화(指頭畵) 기법은 분위기를 밝게 하는 데 도움이 됐다. 어린 시절 기억을 양파 껍질 벗기듯 풀어낸 ‘감’시리즈에는 어떤 시보다 강렬한 생명력이 배어 있다.

2014년 가을 다시 뉴욕을 찾아 지난해 초까지 작업한 ‘뉴욕’ 시리즈는 이전 작품과는 확연히 다르다. 오씨는 1980~1990년대 뉴욕 작업이 검은색 위주로 인간과 문명의 관계를 들춰냈다면 최근에는 화려한 문명 속에서도 살아숨쉬는 자연을 화폭에 옮겼다. 건물보다는 오색 단풍과 나무, 사람에 역점을 두고 도시와 자연을 하나의 끈으로 질끈 묶었다. 그는 맑고 화사한 뉴욕 도심을 그려놓고 시를 썼다.

“바람에 젖은 브로드웨이를 걷는다. 뉴욕은 이제는 그리움으로 변했고 빨갛게 물든 단풍나무는 귓속에서 바삭거린다. 장소를 물을 필요도, 알 필요도 없이 모두 귀하다. 뉴욕은 자유이고, 사랑이다.” 전시는 오는 30일까지. (02)732-3558

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)

![[주목! 이 책] 토카타](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36534751.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)