[확 달라진 예술의전당] 클래식 배우고 스케이트 타고…'문화 놀이터' 된 예술의전당

직영하던 카페 등 5곳 입찰…대기업도 가세 뜨거운 경쟁

시민 친화 '토털 서비스'…"공연·전시만으로는 한계"

11시 콘서트·음악분수 등 시민들 놀이·휴식공간으로

이 같은 경쟁률은 예당의 첫 직영 식음료 매장인 ‘카페 모차르트’가 문을 연 2004년과는 대조적이다. 당시 예당은 매장을 임대하려 했으나 도심과 떨어져 있는 데다 공연시간을 제외하고는 유동인구가 많지 않아 대부분의 업체가 난색을 보였다. 어쩔 수 없이 직영을 택한 이유다.

이번 입찰에 업체들이 몰린 것은 지난 10여년간 예당 식음료 사업이 안정적인 수익을 올린 데다 예당이 단순히 공연과 전시를 즐기는 아트센터를 넘어 평일 낮에도 사람들이 즐겨 찾는 종합예술문화공간으로 거듭났기 때문이다.

예당이 공연·전시장 운영의 방향 전환을 모색하기 시작한 것은 2000년대 초반부터였다. 예술계에서 우려하는 상업주의에 물들지 않으면서도 공연문화를 활성화할 수 있는 전략을 적극 추진하기 위해서였다. 예당은 고급 예술의 대중화, 관객유치 마케팅 시행 등을 지향했다. 공연·전시 등 아트센터 본연의 업무만으로는 관람객을 늘리는 데 한계가 있다고 판단했기 때문이다. “외국 유명 공연장이나 박물관, 레스토랑처럼 관객이 오래 머무를 수 있는 공간을 조성하자”는 쪽으로 방침이 정해졌다.

![[확 달라진 예술의전당] 클래식 배우고 스케이트 타고…'문화 놀이터' 된 예술의전당](https://img.hankyung.com/photo/201602/AA.11271178.1.jpg)

예당은 이후 시민친화형 휴식공간을 지향하며 다양한 서비스를 제공하기 시작했다. 호주의 시드니 오페라하우스와 영국 런던의 바비칸센터 등 해외 굴지의 아트센터들이 식당 운영과 백스테이지 투어 등 다양한 서비스를 제공한 사례도 폭넓게 참고했다.

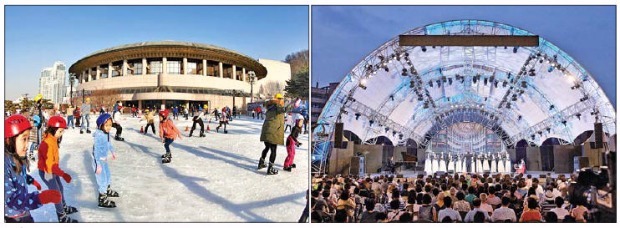

음악당과 오페라하우스 사이에 조성된 음악분수 광장도 그런 차원의 서비스였다. 음악분수는 예당이 단순히 문화예술만 소비하는 곳이 아니라 ‘휴게 공간’이라는 인식을 심어줬다. 지난해 12월5일에는 매년 3~11월만 운영하는 음악분수 광장을 겨울엔 놀리는 게 아까워 아이스링크를 열었다. 아이스링크는 지금까지 유료입장객 2만여명이 다녀갈 정도로 인기를 끌고 있다.

낮 시간 관람객을 모으기 위해 마티네 콘서트(낮에 열리는 콘서트)인 ‘11시 콘서트’를 2005년 전국 최초로 시작한 것도 예당이었다. 클래식부터 연기 교습까지 다양한 강좌가 열리는 시민 대상 아카데미도 확대했다. 2008년에는 미국 뉴욕 링컨센터처럼 통합 매표소시스템인 ‘비타민 스테이션’을 갖춰 관람객이 보다 손쉽게 표를 살 수 있게 했다.

◆기업 후원으로 시설·콘텐츠 개선

문화예술센터 본연의 경쟁력인 공연시설 개선과 양질의 콘텐츠 확보에도 적극 나섰다. 필요한 비용은 기업의 후원 마케팅으로 조달했다. IBK기업은행으로부터 45억원을 유치해 음악당 안에 IBK체임버홀을 열었고, CJ로부터 150억원을 받아 낙후된 토월극장을 CJ토월극장으로 전면 리뉴얼해 재개관했다. 한화의 ‘11시 콘서트’와 신세계의 ‘토요 콘서트’ 등 기업과 함께하는 상시 프로그램도 인기다. 예당은 CJ와 IBK기업은행, 우리은행, 신세계, 쌍용자동차 등과 다양한 기업 파트너십을 맺고 있다.

이 같은 기업후원 마케팅과 식음료 사업 등 ‘토털 서비스’ 제공에 힘입어 예당은 재정자립도 70~80%를 꾸준히 유지하고 있다. 다른 국공립극장들의 재정자립도가 30%를 밑도는 것을 감안하면 상당히 높은 수준이다. 2014년 주차사업과 마케팅사업, 식음료사업을 포함한 부대사업 수입이 전체 수입에서 차지한 비중은 22.2%에 달했다. 영국 런던 바비칸센터는 자체 수입의 약 40%를 기타 상업 서비스에서 올리고 있다.

조내경 예술의전당 홍보부장은 “공공 아트센터는 지나친 상업화와 적절한 자립 사이에서 균형을 잡아야 하는 어려운 과제를 안고 있다”며 “공연 관람료를 올리는 대신 제반 서비스를 제공해 수익을 낸 결과”라고 설명했다. 조 부장은 “1988년 예당이 문을 열 때부터 가장 큰 고민은 도심에서 떨어진 곳에 있어 찾아오기가 쉽지 않다는 점이었다”며 “지리적 불리함을 상쇄할 만큼 양질의 콘텐츠와 서비스를 제공하는 데 초점을 맞춰온 것이 결실을 보고 있다”고 말했다.

김보영 기자 wing@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)

![[주목! 이 책] 토카타](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36534751.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)