기업에 제작 맡기니 개발비 절반으로 뚝… 민간 주도 위성시대 열린다

과학기술정보통신부는 27일 국내 기업인 한국항공우주산업(KAI) 주도로 금년부터 차세대중형위성 2호기 개발 사업에 착수한다고 발표했다.

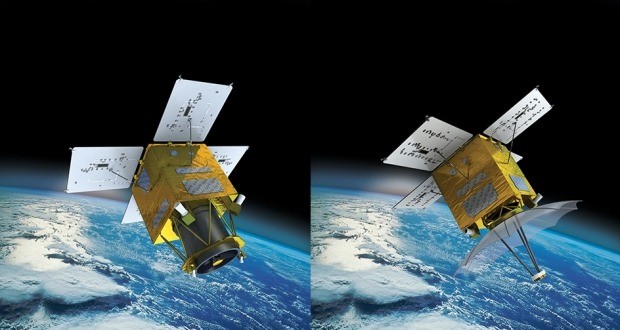

정부는 중형급 위성 양산 체계 도입과 해외 위성 수출을 목표로 500㎏급 차세대중형위성 개발을 추진하고 있다. 중형위성 1호기는 한국항공우주연구원이, 2호기부터 민간기업이 기술을 이전 받아 개발하는 방식이다. 과기정통부는 2016년 주관사인 KAI를 선정하고 위성 개발에 필요한 기술 이전 계약도 마쳤다. 우선 2019년에 1호기를, 2020년에 2호기 발사를 목표로 개발되고 있다.

중형위성 1호기와 2호기에는 500㎞ 상공의 우주에서 땅 위 가로세로 50cm 물체를 한 점으로 인식하는 카메라가 실려 있다. 도로 위를 달리는 버스와 승합차, 승용차를 구분하는 수준이다. 일부에선 차량 특징을 분석하는 패턴 인식 기술을 활용하면 승용차 차종까지 판별할 수 있다고 보고 있다. 과기정통부는 위성 2기가 촬영한 영상을 국토 관리와 재난재해 대응에 활용한다는 계획이다.

차세대 중형위성은 정부 수요 위성 개발 비용을 낮추고 국내 기업의 위성 제작 능력을 높여 세계 시장으로의 진출을 돕기 위해 추진됐다. 정부가 주도해 개발한 다목적 실용위성(아리랑 위성)은 광학카메라와 적외선(IR) 센서, 영상레이더(SAR) 등 탑재체 성능을 꾸준히 높이면서 단기간 최고 수준에 올랐다는 평가를 받고 있다. 하지만 매번 새 기종을 만들다 보니 개발비가 대당 2000억~3000억원에 이르는 등 위성 시장에 진출하지 못할 정도로 가격 경쟁력이 떨어졌다.

위성 제조 기술을 이전 받은 기업이 공장처럼 위성을 찍어내면 해외 기업과 경쟁할 만큼 위성 개발 단가를 훨씬 낮출 수 있다. 중형위성 1단계 사업인 1·2호기 개발에는 총 2435억원이 들어간다. 과기정통부에 따르면 개발과 발사에 들어가는 비용는 1호기가 1570억원, 2호기는 668억원으로 위성 개발비를 절반 이하(42%)로 낮췄다. 과기정통부 관계자는 “1호기만 본체 설계비가 들어가고 1·2호기 부품을 공동 구매하면서 비용을 낮췄다”고 말했다.

과기부는 2019~2025년 진행될 2단계 사업부터는 기업에 제작을 완전히 일임한다는 계획이다. 지난해 발표된 3차 우주개발진흥기본계획에 따르면 정부는 2040년까지 모두 68기의 차세대중형위성이 필요할 것으로 예상했다. 중형위성 2호기 제작을 맡은 KAI와 함께 LIG넥스원, 쎄트렉아이 등이 주관사업자 물망에 오른다.

하지만 일부에선 차세대 중형위성 사업이 당초 청사진보다 다소 빛을 잃고 있다고 지적한다. 과기정통부 전신인 미래창조과학부는 2016년만 해도 차세대 중형위성을 최소 12기를 개발한다는 구체적 계획을 내놨었다.

기획재정부의 예비타당성(예타) 조사 결과 1단계로 1·2호기 2기를 먼저 개발하고 진행 상황을 보면서 2단계 사업을 진행하기로 방식을 바꿨다. 2단계 사업도 처음에는 5기였지만 4기로 줄었다. 2단계 사업에 참여하기로 한 환경부가 위성의 활용계획을 내놓지 못하면서 개발에 착수하지 못하게 됐기 때문이다. 2단계 사업 역시 현재 예타가 진행 중이어서 사업 규모가 줄어들 가능성은 여전히 남아 있다. 사업 시작도 2019년에서 2020년으로 늦춰질 것으로 예상된다. 과기부 관계자는 “현재로선 최소 12기 중형위성을 확보하는 목표는 유지하고 있다”고 말했다.

구름이 낀 날씨에도 지상을 감시하는 SAR를 장착하는 중형위성을 개발하겠다는 계획도 현재로선 불투명해졌다. 당초 중형위성 6~9호기에는 독자 기술로 개발한 SAR가 처음으로 장착될 예정이었다. 하지만 과학계에 따르면 SAR 개발 계획은 국방부가 대북정찰위성 5기를 독자 개발하는 국내 개발사업(일명 425사업)으로 넘어간 것으로 알려졌다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)