디폴트옵션 도입됐는데…퇴직연금 수익률 개선될까

70% "관련 내용 잘 모른다"

투자형 상품 선택 비중 60%

TDF 등 위험분산 상품 선호

"디폴트옵션 관련 교육 필요"

"디폴트옵션 지정 꼭 해둬야"

본인 스스로 지정하지 않으면

퇴직연금 운용 방치될 수도

디폴트옵션이란 퇴직연금 가입자가 운용을 방치할 경우 사전에 설정한 방법으로 전환해 운용되도록 한 제도다. 전문성이 필요한 퇴직연금 운용을 선별된 사전 지정 운용 방법으로 대체함으로써 효율 및 성과를 개선할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 상품 선택과 관련한 의사결정이 간단치만은 않아, 제도 도입 초기에 가입자의 활용이 원활하게 이뤄질지 주목된다.

○60%가 투자형 선택

디폴트옵션을 지정해야 하는 해당 근로자들이 디폴트옵션 내용을 이해하고 있는지 물은 결과, ‘디폴트옵션을 잘 알고 있다’고 답한 비중은 31.3%였다. 10명 중 3명 정도가 잘 알고 있고, 나머지는 ‘들어본 적은 있지만 잘 모르거나 전혀 모르고 있는 상태’로 조사됐다. 디폴트옵션 상품 선택 및 운용 방법 사전 지정이 본격화된 상황에서 퇴직연금 가입자에 대한 관련 교육 강화가 시급하다고 해석할 수 있다.

디폴트옵션 제도의 핵심 과정인 상품 선택 의향에서 파악된 주요 특징은 다음과 같다.

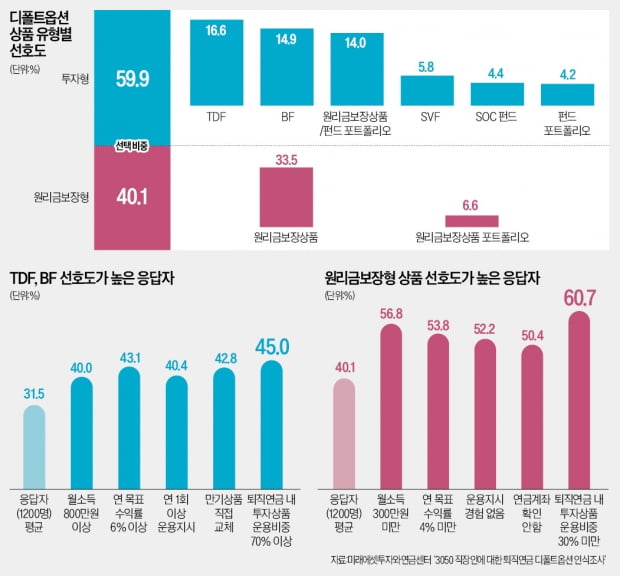

첫째, 전체 응답자의 60%가 투자형을 디폴트옵션 상품 유형으로 선택했다. 나머지 40%는 원리금보장형 상품을 선택했다. 투자형 상품 선택 비중은 조사 대상자의 DC형 퇴직연금 내 투자상품 편입 비중의 평균인 36%에 비해 뚜렷하게 높은 수준이었다.

둘째, 타깃데이트펀드(TDF), 밸런스드펀드(BF)와 더불어 원리금보장상품 및 펀드 혼합 포트폴리오와 같은 자산 배분 및 위험 분산 기능을 갖춘 투자상품의 선호도가 높았다. 이 상품들을 디폴트옵션으로 선택한 비중은 45.5%에 달했다.

셋째, 기존에 퇴직연금 운용 및 관리에 적극적이었으면 TDF 및 BF의 선호가 강했으며, 반대로 퇴직연금 운용에 대한 관심이 적거나 운용을 방치하던 성향일 경우 원리금보장상품 선호가 매우 강한 것으로 파악됐다.

○상품 선택 신중해야

설문조사 결과를 보면 디폴트옵션이 적용될 경우 해당 퇴직연금의 자산 배분 등 운용의 방향성이 효과적으로 변화될 가능성이 감지된다. ‘연금운용 무관심층’ 등 일부는 디폴트옵션 실행으로도 퇴직연금의 장기 운용 방향 수정 및 이에 따른 수익률 개선효과가 제한적일 가능성도 엿보였다.해당 근로자들은 장기투자, 자산 배분 및 투자위험 관리 원칙을 종합적으로 고려해서 디폴트옵션을 신중하게 선정할 필요가 있다. 아울러 퇴직연금 계좌가 있는 금융회사의 안내에 따라 디폴트옵션 지정을 꼭 해 두길 권한다. 스스로 디폴트옵션을 지정하지 않는다면 퇴직연금 운용이 최종적으로 방치되기 때문이다.

박영호 미래에셋투자와연금센터 이사

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)