위기의 자본시장'비상구'가 없다…NCR 절반만 낮춰도 6조 투자 증가

비율 150% 밑 내려가면 당국 '경영개선 권고'…증권사 투자 '걸림돌'

금융투자업에 적용되는 과도한 NCR 규제가 국내 증권·운용사들의 발목을 잡고 있다. 건전성 기준이 너무 높아 다양한 금융상품을 개발하고 자본공급과 중개를 담당하는 본연의 기능에 충실하기 어렵다고 증권사들은 하소연한다.

○강도 높은 건전성 규제

자본시장법은 증권사 등 금융투자회사에 대해 영업용순자본을 총위험액 이상 유지해야 한다고 규정하고 있다. NCR이 100% 이상 돼야 한다는 것이다. 하지만 당국은 이 비율이 150% 밑으로만 떨어져도 ‘경영개선 권고’를 내리고 있다. 증권사들이 그만큼 많은 ‘노는 돈’을 통장에 쌓아놓고 있어야 한다는 의미다.

반면 재무건전성이 더욱 중요한 은행권에 대한 규제는 상대적으로 느슨하다. 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 최소요건은 8%다. 똑같은 기준으로 환산했을 때 금융투자업계에 대한 규제 강도가 은행보다 1.5배 정도 세다는 게 전문가들의 설명이다.

더 큰 문제는 ‘유사 규제’다. 한국거래소와 국민연금 등 증권사들의 ‘갑’인 대형 기관들이 감독 규정을 크게 웃도는 기준을 적용하고 있다. 국민연금은 위탁매매 주문을 담당하는 증권사를 뽑을 때 NCR이 450%를 밑돌면 건전성 부문에서 감점을 준다. 그러면 사실상 거래 증권사로 선정되기 어렵다. 거래소 역시 주식워런트증권(ELW) 상장 증권사 등을 선별하는 과정에서 ‘NCR 250%’를 유지하도록 하고 있다. 한국신용평가는 ‘NCR 700%’를 맞춘 증권사에 한해 신용등급 ‘AAA’를 부여한다.

금융투자협회 관계자는 “국민연금을 포함한 연기금의 주식거래 대금이 전체 기관 대금의 24.3%로 큰 데다 신용등급 등 평판이 영업에도 직접적인 영향을 끼치기 때문에 증권사들이 고위험 투자를 회피할 수밖에 없다”고 말했다.

○“NCR 120%로 낮춰야”

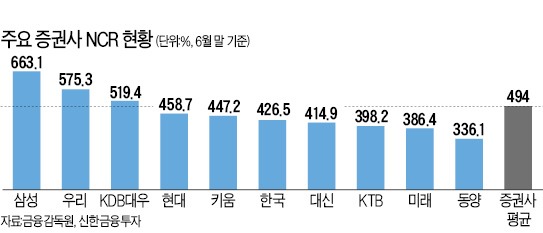

증권사들이 자본금을 과도하게 쌓아놓고 있다는 점은 통계에서도 잘 드러난다. 지난 6월 말 기준 증권사들의 NCR은 평균 494%다. 당국 권고(150%)보다 3배가량 높다. 은행 기준인 BIS기준 자기자본비율로 환산하면 약 40%로, 은행 평균(14.83%) 대비 2.6배 수준이다. 한 증권사 관계자는 “우리만 해도 NCR 400%를 하한선으로 맞춰놓고 있다”며 “기업대출 등 총위험액을 높이는 투자에선 보수적으로 대응할 수밖에 없다”고 했다. 금융투자업계에선 증권사들이 NCR을 평균 250%까지 낮추면 약 6조원의 투자여력이 늘어나는 효과가 있는 것으로 보고 있다.

전문가들은 글로벌 투자은행(IB) 육성을 강조하는 정부 정책에 부응하기 위해서라도 자본의 효율성을 높이는 방안이 마련돼야 한다고 강조한다. 이석훈 자본시장연구원 연구위원은 “대체로 NCR이 낮을수록 자기자본이익률(ROE)이 높다”며 “증권사들이 적극적인 영업에 나설 수 있도록 NCR 최소요건을 현행 150%에서 120% 수준으로 낮출 필요가 있다”고 말했다.

안상미 기자 saramin@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![4월 마지막 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202404/99.14247959.3.jpg)

![알파벳 호실적에 주요 기술주 들썩…나스닥 2%↑[뉴욕증시 브리핑]](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZA.36541460.3.jpg)

![BoA "우리는 AI를 믿는다"…다음주 3대 이벤트 [김현석의 월스트리트나우]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36542808.3.png)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)