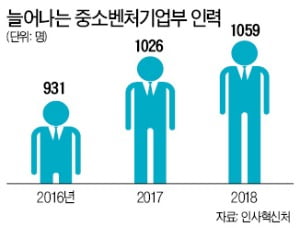

조직 커지고 권한 강화된 중기부…대기업 규제에 열 올려 '논란'

생계형 적합업종 도입 강행

모호한 규제로 대기업 발목

"협력사와 이익 나누자" 논란도

생계형 적합업종 지정 권한은 중기부에 있다. 소상공인 단체가 중기부에 지정 신청서를 내고, 동반성장위원회에 추천 요청서를 제출하면 동반성장위가 중기부에 대상을 추천한다. 중기부는 자체 심의를 거쳐 생계형 적합업종을 지정한다. 동반성장위는 지난 23일 △서적·신문 및 잡지류 소매업 △자동판매기 운영업 △화초 및 식물 소매업 △가정용 가스연료 소매업을 중기부에 추천했다.

생계형 적합업종은 도입 당시부터 논란을 불러일으켰다. 중소기업 적합업종이 운영되고 있는 만큼 이중 규제라는 지적이었다. 소상공인이 대기업의 사업 진출로 피해를 입고 있는지, 적합업종으로 지정했을 때 이를 회복할 수 있는지에 대한 평가기준이 불명확하다는 지적도 있다. 소상공인이 대부분인 음식점업은 이런 이유로 생계형 적합업종을 신청해 칸막이를 치는 대신 대기업과 상생협약을 맺었다.

중기부가 추진 중인 협력이익공유제도 난항을 겪고 있다. 대기업의 이익을 사전 계약한 기준에 따라 협력사에 분배하겠다는 게 제도의 취지다. 하지만 이익은 공유하면서 손해는 공유하지 않아 대기업의 재산권을 침해할 소지가 크다는 우려가 나온다. 이상호 한국경제연구원 산업혁신팀장은 “세계 모든 국가를 통틀어 분석한 결과 기업의 사적 이익을 나누기 위한 입법 사례는 단 한 건도 없었다”고 말했다.

나수지 기자 suji@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)