"파리협정 개도국 지원도 말잔치 될 가능성"

온실가스 감축 목표 등 각국에 법적 구속력 없어

한국 '37% 감축' 재고해야

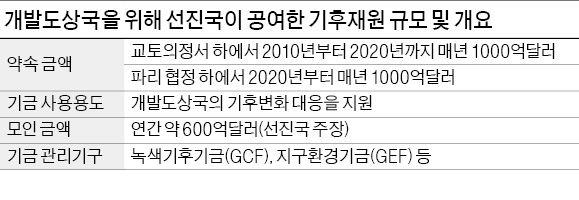

지금까지 각종 기후변화합의를 통해 제시된 재원 조성 방안은 다양하지만 하나같이 모금 실적은 ‘목표 미달’이다. 2010년 열린 칸쿤 당사국총회에서는 “선진국은 개발도상국의 기후변화 적응을 위해 2020년까지 매년 1000억달러를 모은다”는 합의가 도출됐다. 하지만 5년간 모인 금액은 목표치를 한참 밑돈다. 정확한 모금 액수는 산출되지 않았지만 경제협력개발기구(OECD)는 최근 “2013~2014년 각각 매년 600억달러가 모였다”는 내용의 보고서를 냈다. 여기에는 순수한 공적 자금뿐 아니라 각종 공적개발원조(ODA)와 민간 차원의 기부 등까지 모두 포함돼 있다. 이 때문에 개도국은 “OECD 보고서는 믿을 수 없다”며 “600억달러보다 턱없이 적은 금액이 모였다”고 반박하고 있다.

기후변화 대응을 위해 2013년 출범한 녹색기후기금(GCF)도 마찬가지다. 지금까지 확보한 초기 재원은 총 102억달러다. 각종 기후변화대응 기금의 총 목표액은 1000억달러다. 이 중 GCF는 가장 규모가 큰 기금이다. 최대 기금의 규모가 100억달러 수준에 그쳐서는 목표치를 달성하기 불가능하다. 그나마도 발표된 수치는 ‘약속된’ 금액이다. 실제로 GCF에 쌓여 있는 금액은 59억달러 정도에 불과하다.

GCF 다음으로 규모가 큰 지구환경금융(GEF)의 모금 금액은 더 적다. 2010년 7월~2014년 6월 모인 금액은 42억5000만달러였다. 2014년 7월~2018년 6월 사용할 목적으로 모인 금액도 총 44억3000만달러에 그쳤다. GEF는 화학, 생물 분야까지 모두 아우르는 기금이다. 전체의 30% 정도만 기후대응 사업에 쓰인다.

실상은 이렇지만 파리협정에서 선진국은 또다시 2020년부터 개도국의 기후변화 대처를 돕는 데 매년 1000억달러를 지원하기로 약속했다. 개도국이 “선진국과 함께 기후변화에 대한 책임을 지는 만큼 재정적 지원을 받아야 한다”고 협상 내내 일관되게 주장해온 결과다. 하지만 이 약속에 대한 국제법적 구속력은 없다. 이 때문에 전문가들은 “앞으로도 지난 5년간의 ‘데자뷔’와 같은 현상을 계속 겪게 될 것”이라며 1000억달러라는 막대한 자금이 실제로 모일지에 대해서는 회의적인 반응을 보이고 있다. 미국 의회 다수당인 공화당마저 버락 오바마 미 대통령이 GCF에 지원하겠다고 약속한 30억달러의 지원안을 무산시키겠다고 벼르고 있다. 더구나 협정문에는 누가, 얼마만큼 공여해 1000억달러를 조성할 것인지도 명시돼 있지 않다. 모인 기금을 어떻게 사용할 것인지도 불분명하다.

전국경제인연합회 관계자는 “‘지구를 구한다’고 야심차게 시작한 파리 회의의 결과는 결국 공허한 말에 그치고 말았다”며 “한국도 ‘2030년 배출전망치 대비 37% 감축’이라는 전향적인 목표를 지켜낼 자신이 있는지, 산업계에만 그 짐을 지우는 게 과연 합당한 것인지 다시 논의해야 할 시점”이라고 말했다.

심성미 기자 smshim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 일본은행 총재 "당분간 완화적인 금융환경 지속"](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)