일자리 넘치는 뮌헨 vs 고용 없는 울산

성과급 중심 BMW

새 일자리 연 3000개…주변국 청년까지 몰려

호봉제에 묶인 현대차

고용 증가 534명 불과…해고 어려워 못 뽑아

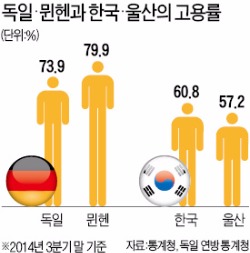

지금은 두 도시의 분위기가 사뭇 다르다. 뮌헨은 여전히 활기가 넘친다. 이탈리아 스페인 크로아티아 등 주변국에서 젊은이들이 몰려들고 있다. BMW 등에 취업하기 위해서다. 취업을 위해 독일어를 배우려는 젊은이가 많다 보니 뮌헨의 독일어학원은 호황을 누리고 있다. 그럴 만도 하다. BMW의 작년 말 정규직 직원은 11만6324명으로 전년 말(11만351명)보다 5973명 늘었다. 이 중 3000여명을 뮌헨 지역에서 채용했다. 올해도 4000여명을 추가 고용할 예정이다.

울산은 아니다. 왠지 축 처진 분위기다. 작년 9월 말 현대차의 정규직 직원(국내 기준)은 6만395명으로 전년 말(5만9861명)보다 534명 늘어나는 데 그쳤다. 그렇다고 현대차의 실적이 나빴던 것은 아니다. 작년 496만대를 팔아 사상 최대를 기록했다. 211만대로 역시 사상 최대 판매 기록을 세운 BMW에 결코 뒤지지 않는다.

그런데도 일자리 창출이 크게 차이 나는 것은 임금체계가 다르기 때문이라고 전문가들은 지적했다. BMW 임금체계는 기본급과 개인 및 기업 성과급으로 단순화돼 있다. 성과급은 철저하게 실적에 따라 지급한다. 밀라그로스 안드레 BMW 인사·노무담당 사장은 “인건비를 성과에 따라 조절할 수 있기 때문에 고용을 늘리는 게 큰 부담이 되지 않는다”고 설명했다.

현대차는 다르다. 성과에 상관없이 근속연수에 따라 급여가 오르는 호봉제를 채택하고 있다. 정규직을 해고하는 것도 사실상 불가능하다. 실적이 좋아도 신규 고용을 늘리지 않는 이유다.

뮌헨=강현우 기자 hkang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)