대출 받아 2만6천원에 떠안은 우리사주 2년 만에 4570원

해운·건설 등 재무 악화된 기업들, 유상증자 '최후의 수단'으로 활용

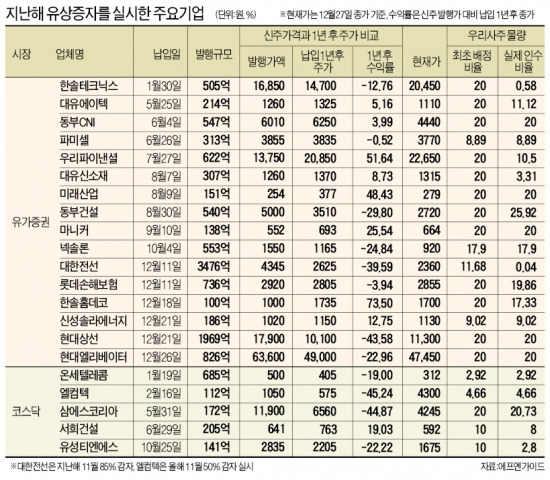

작년 100억원 이상 유상증자기업, 21곳중 12곳 1년후 주가하락

공모액 20% 우리사주 떠안아야…정부, 주가하락 손실보전 등 검토

대성산업 직원과 우리사주의 ‘악연’은 회사가 유상증자에 나선 2011년 5월로 거슬러 올라간다. 직원들은 당시 “시가(3만2000원)보다 20%나 싼 주당 2만6000원에 회사 주식을 살 수 있다”며 우리사주 배정 물량(전체의 20%)을 100% 떠안았다. 하지만 경기침체 등의 여파로 떨어지기 시작한 주가는 보호예수(매도 금지) 기간이 끝난 작년 5월엔 1만원대로 반토막이 났다.

“손실 규모가 너무 크다”며 우리사주를 마냥 들고 있던 임직원들에게 돌아온 것은 ‘2차 유상증자’ 소식이었다. 지난 7월 실시한 증자의 우리사주 청약가는 2년 전의 4분의 1에 불과한 주당 7000원(무상증자 포함시 4666원)이었지만, ‘우리사주 트라우마’에 빠진 임직원들의 청약률은 3.86%에 그쳤다. 그나마 ‘용기’를 내 2차 유상증자를 외면한 직원들은 주가가 4570원으로 하락하는 것을 지켜보며 “참여 안 하길 잘했다”며 가슴을 쓸어내리고 있다.

임직원의 ‘공적(公敵)’이 된 우리사주

경기침체에 따른 실적 악화와 구조조정이 겹치면서 우리사주로 눈물을 흘리는 대기업 임직원들이 늘고 있다. 지난해 100억원 이상 유상증자를 한 21개 기업 중 12개사가 보호예수기간(1년) 종료 뒤 주가가 납입가보다 떨어졌다.

유탄을 맞은 사람들은 시장 상황이 안 좋은 해운 건설 태양광 업계 종사자가 주류를 이루고 있다. 기업공개(IPO)와 달리 유상증자는 재무구조가 악화된 기업들이 최후의 수단으로 활용하는 경우가 많기 때문에 유상증자 후 주가가 떨어지는 일이 많다.

지난해 12월 1969억원 규모의 유상증자를 실시한 현대상선은 납입 1년 후 주가가 1만100원으로, 발행가(1만7900원)보다 44%나 떨어졌다. 지난해 8월 540억원 규모의 유상증자를 한 동부건설도 1년 후 주가(3510원)가 발행가(5000원)보다 30% 하락했다. 동부건설의 27일 주가가 2720원인 만큼 아직까지 주식을 들고 있으면 반토막이 됐다.

OCI 계열 태양광 소재 업체인 넥솔론도 임직원들에게 ‘눈물의 우리사주’이긴 마찬가지다. 작년 10월 유상증자 당시 1550원에 배정받은 주식은 1년 뒤 1165원으로 떨어졌고, 지금은 920원짜리 ‘동전주’(주가가 지폐 최소단위인 1000원에 못 미치는 주식) 신세로 전락했다.

잇따른 유상증자로 임직원들에게 ‘연타’를 날린 회사도 있다. 대한전선은 2010년 4월(우리사주 청약가 1만750원), 2010년 10월(5000원), 2012년 12월(4345원) 등 세 차례에 걸쳐 증자를 했다. 대한전선의 현재 주가는 2360원이지만 지난해 11월 85%의 대규모 감자가 실시된 만큼 실제 하락률은 더 크다. 현대상선과 현대엘리베이터도 2010년 이후 세 차례 이상 증자에 나섰다.

전망 나빠도 우리사주는 100% 청약

눈에 띄는 것은 유상증자에 나선 기업 중 상당수가 우리사주 배정 물량(전체 공모액의 20%)을 꽉 채운다는 점이다.

현대엘리베이터와 현대상선은 각각 지난 세 차례 증자 때마다 우리사주 배정물량을 100% 채웠다. 지난해 증자에 나선 동부CNI 동부건설 미래산업 마니커 넥솔론 삼에스코리아 신성솔라에너지 온세텔레콤 엘컴텍 등도 우리사주에 배정한 물량이 모두 소화됐다.

특히 동부건설은 우리사주 배정 규모가 상한선인 20%(140억원)보다 높은 25.9%를 기록했다. 전체 신주 발행 물량의 80%를 차지하는 주주배정 청약률이 14%에 그친 데 이어 실권주 일반공모 경쟁률도 0.6 대 1에 머물면서 700억원을 조달하려던 계획을 540억원으로 줄였기 때문이다. 결과적으로 기존 주주와 일반 투자자의 상당수가 “건설 경기가 불투명하다”며 외면한 주식을 직원들만 밝게 봤다는 얘기다.

증권업계에선 ‘우리사주 100% 청약률’의 비밀 가운데 하나로 회사 측이 직원들에게 직간접적으로 우리사주 매입을 권유한다는 것을 꼽고 있다. 우리사주 참여 여부는 직원들이 각자의 판단에 따라 결정해야 할 사안이지만 직장 상사가 우리사주 참여를 독려하는 분위기를 조성하면 직원 입장에선 버티기 힘든 게 현실이다.

한 대기업 직원은 “유상증자나 IPO를 할 때 전체 물량의 20%를 우리사주조합에 우선 배정하는 제도부터 바꿔야 한다”며 “경영진은 우리사주 청약률이 낮으면 ‘직원도 외면하는 주식’이란 꼬리표가 붙어 일반공모 때 참패할 수 있다고 생각하기 때문에 우리사주 청약을 독려할 수밖에 없다”고 말했다.

이렇게 떠안은 우리사주는 종종 직원들에게 대출이자 부담과 주식평가손실이란 ‘이중고’를 안겨준다. 한 상장사 관계자는 “대출이자를 생각하면 당장 주식을 팔고 싶지만 반토막 난 주가를 보면 팔 엄두가 나지 않는다”며 “우리사주 얘기만 나오면 다들 ‘쉬쉬’하는 분위기라 하소연할 곳도 없다”고 말했다.

정부, 손실보전 등 대책 검토 중

일반 투자자보다 직원을 우대하기 위해 도입한 우리사주가 오히려 손실을 끼치는 ‘역차별’ 문제가 불거지면서 정부도 우리사주제도 손보기에 나섰다.

고용노동부는 우선 회사 측이 근로자에게 우리사주 취득을 강요할 경우 3000만원 이하 벌금 또는 1년 이하 징역형에 처할 수 있도록 근로복지기본법 개정에 착수했다. 이르면 연내 국회 의결을 거쳐 내년 상반기 중 발효된다. 그러나 상당수 기업이 직접적인 강요가 아닌 참여 분위기를 조성하는 형태로 청약을 독려하는 데다 강요가 있더라도 은밀하게 이뤄지는 만큼 처벌 규정이 얼마나 실효성이 있을지는 미지수다.

정부는 우리사주 우선 배정 규정에 대해선 바꿀 계획이 없음을 분명히 했다. ‘직원이 회사의 주인이 돼 성과를 공유하고 협력적인 노사관계를 만든다’는 우리사주제도의 긍정적인 역할이 퇴색돼선 안 된다는 이유에서다.

고용부는 대신 임직원이 우리사주조합을 통해 매입한 회사 주식을 팔 때 주가 하락에 따른 손실을 보전받는 제도 도입을 검토하고 있다. 우리사주조합 또는 회사가 증권사에 일정 수준의 보험료를 내는 조건으로 손실을 보전받는 방식이다.

고용부 관계자는 “국내 우리사주 취득잔액이 2011년 6조원에서 올해 5조8000억원으로 줄어든 상황에서 20% 우선배정 규정까지 없앨 경우 우리사주제도는 사실상 사라지게 될 것”이라며 “직원들이 손해 보지 않으면서도 우리사주를 활성화하는 방안을 고민 중”이라고 말했다.

오상헌/심은지 기자 ohyeah@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![[포토] 한경·산업부·무협 선정 '한국을 빛낸 무역인' 시상식](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36537916.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)