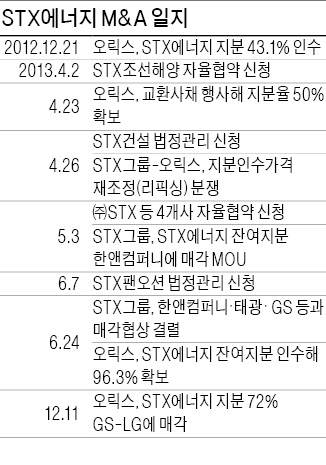

STX 경영진·채권단 머뭇거리는 동안 日오릭스 1년새 30% 수익

채무상환 시간에 쫓겨 협상 주도권 오릭스에 뺏겨

STX그룹, 알짜 자회사 팔고도 유동성 위기 못 벗어

STX에너지 매각 돌고 돌아 GS-LG 손으로 넘어가

본지 12월11일자 A23면 참조

오릭스는 이 중 약 72%를 GS-LG에 6000여억원을 받고 넘기면서 STX에너지 주당 가치는 7만원대로 뛰었다. 여전히 보유하고 있는 지분 25%를 포함해 주당 가치만 따져도 투자 1년 만에 30%가량의 수익률을 올린 셈이다.

전문가들은 STX에너지 매각이 구조조정을 진행 중인 기업들에 경종을 울릴 만한 사례가 될 것으로 평가한다. 투자유치 전략을 치밀하게 짜지 않았다가는 예기치 않게 경영권을 잃을 뿐 아니라 구조조정 효과도 제대로 보지 못할 수 있다는 분석이다.

STX그룹이 ‘마지못해’ 오릭스에 STX에너지를 넘길 수밖에 없었던 가장 큰 이유는 채무 상환 시간에 쫓겨 협상 주도권을 잃었기 때문이라고 전문가들은 지적한다. 선제적 구조조정이 필요한 이유다. 지난 6월 오릭스와 계열분리 분쟁을 벌이던 STX그룹은 한앤컴퍼니, 태광산업, GS 등과 별도의 인수협상을 진행했으나 성사되지 못했다. 급히 막아야 할 회사채 만기 전에 이들과 매각 협상을 매듭지을 수 없었기 때문이다. 실사나 기업결합신고 없이 빠르게 지분을 사갈 수 있는 곳은 기존 주주인 오릭스가 유일했다.

지난해 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스와 에이티넘파트너스도 STX에너지 투자를 검토했던 것으로 전해졌다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “MBK는 STX에너지와 STX엔진 사업부를 합쳐 1조원을 불렀고, 에이티넘은 오릭스보다 조건이 좋지 않았다”면서 “처음부터 STX에너지 경영권을 내놨거나 다른 사업부를 함께 매각했다면 유동성 위기 해소에 많은 도움이 됐을 것”이라고 했다.

STX그룹과 오릭스는 계약서에서 그룹이 어려워질 경우 등 몇 가지 조건을 전제로 교환사채 행사와 주식가격 재조정(리픽싱)을 통해 오릭스가 많게는 88%까지 취득할 수 있는 옵션을 설정했다. STX는 법무법인 화우, 오릭스는 세종을 각각 법률자문으로 두고 작성한 계약서다.

지난 4월 STX그룹의 유동성이 급격히 악화하며 STX조선해양이 자율협약을 신청하고, STX건설이 기업회생절차(법정관리)를 신청하자 오릭스는 계약서대로 행동에 옮겼다. STX그룹은 법무법인을 광장으로 바꾸고, 오릭스가 불평등 계약조항으로 국가 기간산업을 편취하려 한다고 호소했으나 소용이 없었다.

IB업계 관계자는 “경영권도 지키고 급한 돈도 끌어쓸 수는 없는 게 비정한 M&A의 세계”라고 말했다.

하수정 기자 agatha77@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)