리먼 5년…"美 20대 초반 가장 피해"

5년 전 리먼 파산 사태가 만들어낸 ‘미국판 88만원 세대’의 모습이다. 월스트리트저널(WSJ)은 20대 초반의 젊은이들이 2008년 경제위기로 인해 가장 큰 피해를 입은 ‘잃어버린 세대’라고 15일(현지시간) 보도했다.

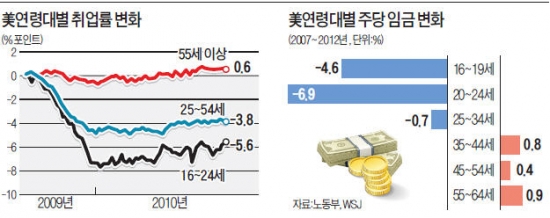

미국 노동부가 발표한 지난달 25세 이하 실업률은 15.6%다. 2010년 최고치인 20%에 비해서는 낮아졌지만 25세 이상 실업률(7.3%)보다 2배 이상 높은 수치다. 실업률 격차는 미국 경기가 회복되는 동안 더 벌어졌다.

취업에 성공한 청년들도 마냥 즐겁지만은 않다. 25세 이하 취업자 중 절반만이 정규직 풀타임으로 일한다. 12%는 최저임금 혹은 그보다 낮은 임금을 받으며 일하고 있다. ‘잃어버린 세대’의 주당 임금은 2007년에 비해 5% 이상 낮아졌다. 25세 이상 근로자 임금은 더 올랐거나 예전 수준을 유지하고 있다. WSJ는 “이들은 2008년 당시 고등학생이어서 위기에 대한 기억조차 희미한 세대지만 사회 진출의 발판 자체를 잃었다는 점에서 가장 큰 피해를 입은 세대”라고 풀이했다.

‘잃어버린 세대’는 원래 1차 세계대전 후 환멸을 느낀 미국의 지식계급과 청년 예술가들을 뜻하는 말이었다. 하지만 잃어버린 세대는 경제위기 때마다 부활했다. 미국과 유럽에서는 1930년대 대공황기에, 일본에서는 버블이 붕괴한 1990년대에 다시 등장했다. WSJ는 이번 침체의 양상이 예전의 대공황과 전혀 다르다고 해석했다. 1980년대에는 경기 회복 속도가 매우 빨랐고, 대공황 이후에는 2차대전과 그에 따른 경제구조 재편 등 회복의 모멘텀이 존재했기 때문이다.

그렇지만 이번엔 미국 경기가 회복된다고 해도 ‘잃어버린 세대’는 꽤 오랜 시간 고통을 감내해야 할 것이라고 WSJ는 전했다. 리사 칸 예일대 이코노미스트는 최근 발표한 논문에서 1980년대 경기침체 직후 대학 졸업생들의 연봉은 실업률이 1%포인트 높아질 때마다 6~7% 정도 깎인 셈이라고 추산했다.

또 침체기 때 대학 졸업자들은 졸업 후 15년이 지나도 호황기 때 졸업자들보다 더 적은 돈을 벌고 있었다.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![민희진 대표가 헐값에 샀다는 어도어 주식, 과연 그럴까 [김태준의 세금해부학]](https://img.hankyung.com/photo/202404/BF.36532857.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)