도로위의 국·과장들 "W자 일과에 찌든 삶…제대로 된 정책 나올 턱이 있나"

하루 240㎞ '유랑인생'

스마트폰으로 보고서 읽고 KTX로 이동하며 '카톡 회의'

동선 축소'잔꾀'만 늘어

서울 출장은 목·금·월요일에…세종시 근무는 겨우 주 이틀

1990년대까지만 하더라도 중앙부처 하위직 공무원들이 술자리에서 농담처럼 하던 말이다. 그만큼 국장이란 자리는 간단치 않았다. 사무관, 과장 시절 업무능력에 대한 치열한 검증을 통과해야 오를 수 있는 ‘관록’의 자리였다. 정책을 실무단계에서 총괄하는 자리인 만큼 권한도 막강했다. 주요 경제부처 핵심 보직국장 자리는 국무총리가 부럽지 않다는 얘기가 나올 정도였다. 전화 한 통만 하면 기관장은 물론 민간 기업 사장, 은행장들이 과천청사 복도에 줄을 섰다.

세종시 이전 4년째인 지금으로선 ‘전설의 고향’에나 나올 법한 얘기다. 세종에 근무하는 국장들은 그야말로 ‘죽을 맛’이다. 근무여건에서나 처우, 위상 등 모든 면에서 최악이다. 과거 ‘직업이 장관’이었다는 선배 관료들은 행정고시에 붙은 지 20여년 만에 장관 타이틀을 달았다지만, 지금은 20년이 넘어야 겨우 초임 국장급인 부이사관으로 승진한다. 그것도 잘나가는 일부에 해당한다. 국장으로 승진해봐야 좋을 것도 없다. 말 그대로 ‘권한’은 쥐꼬리인 반면 ‘책임’만 무한대다.

‘공무원의 도시’인 세종시의 지난해 중위연령(전체 인구를 일렬로 세웠을 때 가운데 해당하는 나이)은 36.6세다. 서울이나 울산 등 젊은이가 많이 사는 광역시를 포함한 전국 17개 광역자치단체 가운데 가장 낮다. 행정 부처가 세종시로 이전하면서 서기관 사무관 주무관 등 젊은 공무원들은 세종에 정착한 반면 실장 국장 과장 등 중간 간부급 이상은 자녀 교육 문제로 서울에 살면서 세종시를 전국에서 가장 젊은 도시로 만들었다는 분석이다.

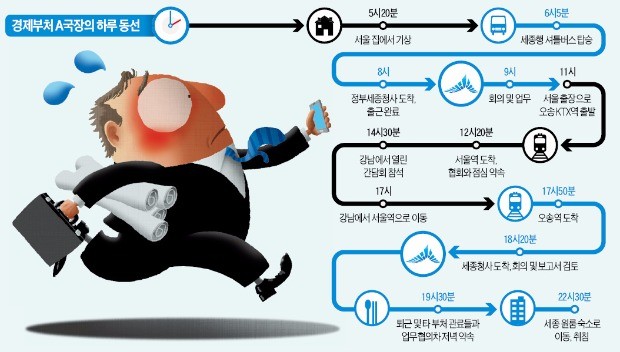

거주지를 서울에 둔 국·과장들의 삶은 피곤함에 찌들어 있다. 국·과장들이 KTX나 셔틀버스 등을 통해 출퇴근하는 거리는 240㎞(왕복) 정도다. “세계에서 출퇴근 거리를 꼽는다면 상위 1% 안에 들 것”(기획재정부 A국장)이란 항변이 틀리지 않아 보인다. 동선도 복잡하다. 새벽에 눈을 떠 버스나 전철로 서울역이나 용산역으로 이동한 뒤, KTX를 타고 충북 청주시에 있는 오송역에 내려 다시 셔틀버스나 시내버스를 타고 근무지인 세종청사에 도착한다. A국장은 “출근하고 나면 9시도 안 돼 진이 다 빠진다”며 “겨울엔 깜깜한 새벽에 출근하면서 평생 이렇게 살아야 한다는 생각이 들면 우울해진다”고 했다.

◆‘W’ 인생 사는 국·과장

이들이 하루 일과 중 가장 많은 시간을 보내는 곳은 도로나 철로 위다. 거의 매일 서울로 출장 갈 일이 생겨서다. 청와대와 국회 보고는 국장이나 주무과장에겐 일상이다. 산업통상자원부 B국장은 “정책은 세종에서 만들어지지만 결정권은 서울에 있다”며 “내 삶의 3분의 1은 세종, 3분의 1은 서울, 나머지 3분의 1은 도로나 철로 위”라고 했다.

세종으로 출근한 뒤 서울로 출장을 가서 다시 세종으로 오는 동선이 알파벳 N과 닮았다고 해서 ‘N’, 여기서 서울로 다시 복귀하는 ‘W’자(字)의 생활을 하고 있는 세종의 국·과장들은 이로 인해 정작 업무를 볼 수 없는 스트레스가 가장 크다고 입을 모은다. 기재부 C국장은 “흔들리는 KTX나 버스 안에서 조그만 스마트폰으로 이메일을 열어 보고서를 챙기지만 업무 집중력이 떨어져 피드백을 주는 건 불가능하다”고 말했다. 그는 “사무관들의 보고서를 첨삭하는 건 둘째치고 회의를 할 시간조차 없어 관료들의 도제식 교육 체계는 완전히 무너졌다고 보면 된다”며 “공무원 사회 전체가 하향 평준화하는 느낌”이라고 했다.

기재부 D국장은 “공무원들이 서울에서 일을 볼 수 있는 ‘스마트워크센터’에선 USB(이동식 저장장치)를 사용해선 안 되고, 내 컴퓨터도 아니기 때문에 관련 자료가 없다”며 “카카오톡으로 회의하고 사무실 빈 좌석을 찾아다니는 ‘메뚜기 신세’에서 정책의 깊이나 속도가 나올 수 있겠는가”라고 반문했다.

사정이 이러하니 국·과장 사이에서도 ‘잔꾀’만 늘어난다. 조정이 가능한 서울 출장 업무를 목·금·월요일로 모는 식이다. N자나 W자형의 동선을 그리지 않고 주말까지 서울 집에서 보낼 수 있기 때문이다. 총리실 소속 E과장은 “이런저런 꾀를 내서 동선을 짧게 만드는 데 보람을 느끼는 관료사회라면 할 말 다하지 않았는가”라며 “4년간 고민했지만 ‘도로 위의 국·과장’ 문제는 해결 방법이 없다는 게 더 한탄스럽다”고 했다.

김재후 기자 hu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![방중 블링컨 "조만간 中과 첫 AI 회담 갖기로…안전·위험 논의" [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540216.3.jpg)

![[속보] 블링컨 "미·중, 몇주내 첫 AI 회담 합의" [로이터]](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)