미국 노동생산성 3분기째 추락…이대로 가면 침체 우려 현실화

37년 만에 최장기간 떨어져

기업투자 부진…효율성 '뚝'

연내 금리인상 부담 커져

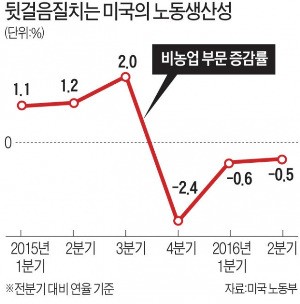

미국 노동부는 9일(현지시간) 2분기 비농업부문 노동생산성이 전분기 대비 연율 기준으로 0.5% 하락했다고 발표했다. 시장전문가들이 예상한 0.4% 증가에 크게 못 미치는 수치다. 노동생산성은 노동자가 단위 시간(1시간)당 생산한 상품과 서비스(부가가치)로 경제성장의 핵심 요소다. 노동생산성이 좋으면 기업들은 인건비 부담을 줄일 수 있다. 인건비 부담 감소는 장기적으로 투자여력을 높이고 고용창출의 근간이 된다. 또한, 노동생산성 증가로 기업 이익이 늘어나면 성과급 등이 늘면서 임금 상승 가능성도 커진다.

노동생산성은 지난해 4분기 2.4% 떨어졌고, 올해 1분기에도 0.6% 줄었다. 3분기 이상 감소한 것은 37년 만에 처음이다. 올해 2분기 노동생산성을 전분기가 아니라 지난해 같은 기간과 비교하면 -0.4%다. 전년동기 대비 생산성이 하락한 것은 3년만에 처음이다.

월스트리트저널(WSJ)은 “노동생산성이 지속적으로 악화되면 미국인의 생활 수준이 낮아지고 경제성장과 임금 상승을 제약한다”며 “일부 경제학자는 이미 임금이 제대로 오르지 못하는 것으로 파악했다”고 보도했다.

생산성이 떨어진 이유는 노동시간에 비해 생산량이 감소했기 때문이다. 생산 효율화를 위한 투자가 줄면서 근로시간이 늘어나도 그만큼 생산량이 증가하지 못했다는 얘기다.

노동생산성이 떨어지면서 Fed가 금리 인상에 부담을 느낄 것이란 목소리가 높아지고 있다. 패트릭 뉴퍼트 IHS글로벌인사이트 이코노미스트는 “노동생산성 저하는 경제가 빠르게 성장하지 않는다는 뜻”이라며 “기준 금리가 낮은 수준에 머물러야 한다는 신호로 해석할 수 있다”고 분석했다.

벤 버냉키 전 Fed 의장도 최근 블로그에서 “생산성이 회복되지 않는다면 통화정책은 비둘기파(금리 인하)의 입김이 커질 수 있다”고 예상했다.

박종서 기자 cosmos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![민희진 대표가 헐값에 샀다는 어도어 주식, 과연 그럴까 [김태준의 세금해부학]](https://img.hankyung.com/photo/202404/BF.36532857.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)