[경찰팀 리포트] 무료 글자체 잘못 썼다간 '저작권 사냥꾼'에 당한다

쇼핑몰·카페·홍보업체 등서 상업적으로 이용 땐 걸릴 수도

제작자 권리 위임받은 로펌들

특정폰트 사용내역 확인 후 전화나 문서로 소송 압박

송사 두려운 자영업자들, '울며 겨자먹기'로 합의금 내

법무법인 측은 “해당 폰트 파일의 1년 사용 권한을 주는 790만원짜리 패키지를 구입하라”며 “그렇지 않으면 민·형사상 가능한 모든 절차를 밟겠다”고 말했다. 법무법인은 홍보영상을 발주한 기업에도 전화를 걸어 “사태가 해결되지 않으면 하청업체에 대한 관리감독을 소홀히 한 명목으로 소송을 걸겠다”고 압박했다.

폰트 사용과 관련된 저작권 분쟁이 늘고 있다. 많은 자영업자가 폰트의 지식재산권 보호와 관련한 규정을 제대로 알지 못한 채 이를 사용하는데 따른 것이다. 여기에 일부 소형 법무법인이 폰트 제작사를 대리해 고가의 폰트 파일 구매나 합의금 지급을 요구하면서 갈등이 확산되고 있다.

‘폰트 사냥꾼’ 된 법무법인들

갈등의 주된 원인은 모호한 규정에 있다. 폰트 자체는 법적인 보호를 받지 않는다. 하지만 키보드로 친 글이 특정 글꼴로 나타나도록 하는 폰트 파일은 컴퓨터프로그램 저작물로 분류돼 저작권법 보호를 받는다. 폰트 파일을 무단으로 다운로드하거나 불특정 다수가 볼 수 있는 게시판에 올리면 저작권법 위반이 될 수 있다.

네이버 등 포털사이트에 ‘무료 파일’로 올라가 있는 폰트 파일 역시 마찬가지다. “일반인이 무료로 쓸 수 있다”고 명시돼 있지만 대부분 “다만 비상업적으로 써야 한다”는 조건이 붙어 있다. 이 같은 조건을 어기고 상업적으로 사용하면 법적 책임을 져야할 수 있다.

문화체육관광부 등 관련 부처에 따르면 폰트 파일 제작자의 위임을 받아 권리 행사에 나서는 법무법인이 늘고 있다. 이들은 자영업체 로고와 간판, 플래카드는 물론 웹사이트와 영상까지 뒤지며 특정 폰트 사용 내역을 찾는다. 해당 자영업자 등이 폰트 파일을 정식 보유하고 있다는 것을 입증하지 않으면 저작권 침해로 고소하겠다며 합의금 지급 등을 요구하는 내용증명을 보낸다.

법적 대응 못하는 사람들

해당 내용증명을 받은 사람들이 저작권법을 위반하지 않았는데도 내용증명 서류에 위축돼 법무법인 요구대로 수백만원의 합의금을 내는 일이 잦다는 것이 문제로 지적된다.

폰트 파일 이용 조건에는 “특정 이용에 대해서는 별도의 계약이 필요하다”고 고지돼 있는데 폰트 파일을 정상적으로 구매하거나 라이선스 받았다면 정해진 이용 범위만 넘어선 경우 저작권 침해로 인한 형사적 제재를 받지 않는다. 다만 민사상 계약 위반으로 인한 손해배상금액이 발생할 수 있다.

서울에서 의류 쇼핑몰을 운영하는 A씨가 대표적인 사례다. 그는 지난해 7월 네이버에서 무료 폰트 파일을 다운로드해 쇼핑몰 설명 페이지에 사용했다. 법무법인은 “해당 서체를 개발한 업체를 법적으로 대리하고 있다”며 “쇼핑몰이 정식 계약 없이 폰트 파일을 사용했으므로 대가를 지급해야 하며 형사소송을 걸 수도 있다”고 했다.

한국저작권위원회와 법조계 관계자들에 따르면 ‘비영리’를 단서로 내건 폰트 파일을 ‘영리적’으로 사용한 것이 저작권법 위반인지를 판정한 판결은 아직 없다.

저작권위의 한 관계자는 “형사상 책임까지 물을 수 있는 저작권법 위반인지, 단순히 민사상 약관을 위반한 수준인지는 구체적으로 따져봐야 한다”면서도 “최근엔 단순한 약관 위반에 해당하는 잘못에도 저작권법 위반이라고 엄포를 놓아 고가의 패키지 구매를 사실상 강제하는 법무법인이 늘고 있어 고민스러운 게 사실”이라고 말했다.

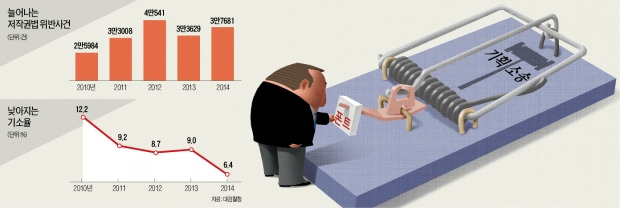

폰트 파일 저작권 침해에 대한 법원 판결은 아직 없다. 대검찰청에 따르면 저작권법 위반 사건 접수 건수는 2014년 3만7681건에 달한다. 하지만 이 가운데 기소 처분된 사건은 2405건으로 6.4%에 불과하다. 대부분 사건이 기소거리가 되지 않거나 당사자 간 합의로 끝나버린다는 의미다.

남형두 연세대 법학전문대학원 교수는 “저작권자와 이를 대리하는 소형 법무법인들은 폰트 파일 이용자들이 사전에 파일 사용권 계약을 체결하도록 안내하기보다 일단은 쓰게 놔둔 뒤 문제 소지가 보이면 달려드는 모습을 보인다”며 “거미줄을 쳐놓고 기다리다 먹이가 걸려들면 달려드는 이른바 ‘저작권 사냥 방식’의 영업 행태는 저작권에 대한 이미지를 왜곡시킬 수 있다”고 지적했다.

마지혜 기자 looky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 설레는 '2024 봄 궁중문화축전' 개막 앞두고](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36539416.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 윤한결의 한경아르떼필과 브람스 교향곡](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36536873.3.jpg)