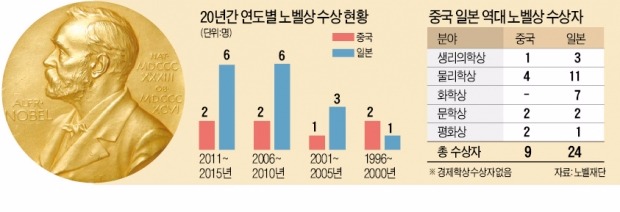

과학분야 노벨상, 일본 '질주' · 중국 '굴기'…유행타는 연구에만 R&D예산 주는 한국

일본, 단기성과 집착않는 풍토…아무도 하지않는 분야 연구

한국, 과학분야 노벨상 전무

○전통의학 벽 없는 중국

중국은 1997년 기초과학 육성을 위한 ‘973계획’을 내놓은 뒤 과학논문인용색인(SCI) 논문이 해마다 평균 19%씩 늘고 있다. 지금은 SCI 논문 수에서 미국 다음으로 세계 2위다. 장쩌민·후진타오 전 주석을 비롯해 시진핑 주석 등 중국 지도부는 기초과학의 열기를 직접 앞장서서 이끌고 있다.

투 교수 역시 혜택을 봤다. 그는 한국으로 치면 공공연구기관 소속의 연구원 출신이다. 특히 투 교수 수상은 서양의학과 중의학 간 벽을 허문 중국 정부의 오랜 정책의 산물이다. 중국 정부는 정권 출범 초기부터 중의학 보전 정책을 마련하며 병원에서 서양의학과 협동진료 체계를 마련했다. 투 교수가 근무하는 중국전통의학연구원은 산하에 병원을 두고 임상 연구 효과를 극대화하고 있다.

이준혁 한국한의학연구원 한의정책팀장은 “독자적인 한방 전통을 가진 한국이 양방과 한방 의료계가 서로를 인정하느냐를 놓고 신경전을 벌이는 사이 중국은 발상을 바꿔 전통 중의학과 서양의학을 접목하며 선수를 쳤다”고 말했다.

○유행 타는 韓, 외골수 우대 日

일본도 지난해 세 명의 물리학상 수상자를 배출한 데 이어 올해 생리의학상과 물리학상 수상자 두 명을 추가하며 다시 한 번 기초과학 강국의 면모를 보였다. 역대 수상자를 포함하면 21명에 이른다. 일본이 2년 연속 노벨과학상을 수상한 데에는 130년에 걸친 지속적인 기초과학에 대한 투자와 연구 전통 및 과학 문화의 확립이 밑거름으로 작용했다.

전문가들은 일본의 쾌속질주 비결을 알려면 당장 성과에 집착하지 않는 연구 풍토에 주목할 필요가 있다고 말한다. 올해 노벨상을 받은 오무라 사토시 교수를 배출한 기타자토대는 일본 세균학의 창시자인 기타자토 시바사브로가 설립했다. 이후 끈기와 집념으로 통하는 연구 풍토를 조성한 덕에 노벨상 수상자를 배출할 수 있었다는 평가다.

일본 정부 역시 2011년 동일본 대지진과 불황 속에서도 당시로선 무명에 가깝던 야마나카 신야 교토대 교수의 유도만능줄기세포(iPSc) 개발 예산을 깎지 않았다. 야마나카 교수는 이 예산 덕분에 2012년 일본인으로는 두 번째로 노벨생리의학상을 받았다.

과학자들은 해외 연구를 쫓아가지 않고 남들이 하지 않는 연구를 끈덕지게 파는 외골수 과학자들에게 주목해야 한다고 말한다. 국내에서는 삼성미래기술육성재단과 기초과학연구원 등이 ‘아무도 하지 않는 연구’를 지원하고 있지만, 여전히 상당수 연구개발(R&D) 예산이 유행을 타는 연구에 집중되고 있다는 지적이 많다.

김창영 서울대 물리학부 교수는 “청색 발광다이오드(LED)는 처음에는 과학자들이 실현하기 어려운 기술로 연구를 꺼렸지만 결국 LED 조명시대를 열었다”며 “이 분야의 한 우물을 파서 지난해 노벨물리학상을 받은 일본 과학자 세 명처럼 기초과학에서는 아무도 가지 않는 길을 가는 연구 풍토가 필요하다”고 말했다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 'Fed 선호' 美 근원 PCE물가 전년 대비 2.8%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36540706.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)