규제 풀어 일자리 늘린 미국 vs 기업 압박하는 한국

한국 정부 '정규직 보호' 놔둔 채 땜질 처방

정부의 청년 고용대책은 2017년까지 20만개의 ‘일자리 기회’를 만들겠다는 게 핵심이다. 교사 간호사 공무원 등 공공부문 일자리를 늘리고, 대기업이 직접 담당하는 직업훈련 교육생과 중견기업의 인턴 기회를 확대하겠다는 것이다. 일자리는 공공부문에서 창출하고, 기업엔 청년들의 ‘스펙 쌓기’ 지원 부담을 안긴 셈이다.

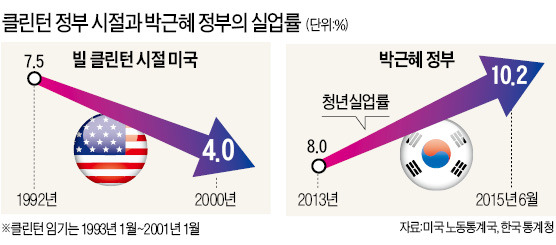

실업이 심각했던 1993년 집권 직후 “일자리 창출의 엔진은 민간 부문이며 규제 혁파가 1차 과제”라는 확고한 철학을 세운 클린턴 행정부와는 확연히 구분된다. 빌 클린턴 대통령은 앨 고어 부통령 산하에 관련 위원회를 설치해 민간 규제를 획기적으로 풀고, 기업의 투자를 적극 유도했다. 정보기술(IT)과 금융업 등에 대한 규제를 철폐해 미래 신성장동력을 키우는 데 주력했다.

클린턴 정부 '정보고속도로' 깔아 구글·애플 등 성공 밑거름

상업은행과 투자은행, 보험 등 금융업무 사이에 장벽을 쌓아놓았던 ‘글래스-스티걸법’이 무력화된 것도 이 시기였다. 적극적으로 외국기업의 투자를 유인한 끝에 독일의 벤츠, 일본의 도요타와 혼다 등의 공장을 유치하는 데 성공했다.

때마침 시작된 ‘인터넷 혁명’은 순풍이 됐다. 빌 클린턴 정부는 ‘인포메이션 슈퍼하이웨이(정보고속도로) 프로젝트’를 주요 정책으로 추진해 구글 애플 등 수많은 정보기술(IT) 벤처기업의 성공기반을 제공했다. 클린턴 대통령이 집권 8년간 창출한 일자리는 2323만개에 이른다. 대통령 후보 시절 내세운 ‘800만개(EMJ=eight million jobs) 일자리를 창출한다’는 공약을 초과 달성한 것이다. 고용증가율은 21.1%로 ‘레이거노믹스’의 로널드 레이건 대통령 실적(17.7%)마저 앞질렀다. 실업률도 7.5%에서 4.0%까지 끌어내렸다.

‘고용률 70%’ 달성을 최우선 국정과제로 삼았지만 청년 실업률은 10%대로 치솟고 있는 한국과 대조적이다. 클린턴 대통령은 ‘큰 정부’를 지향하는 민주당 출신이지만 ‘작은 정부’를 추구했다. 취임 직후 행정 개혁을 단행해 공무원을 30만명 이상 감축했다. 반면 보수정권인 박근혜 정부는 단기 일자리를 늘리기 위해 교사 공무원 등 공공부문에서 일자리를 늘리고 있다.

국가 재정에 대한 접근 방법도 정반대다. 클린턴 대통령은 5년간 재정적자 폭을 4730억달러 줄이는 예산안을 1993년 통과시켰다. 2000년 재정을 흑자로 돌려놨다. 예산은 슈퍼하이웨이 프로젝트 등과 같은 실효성 있는 대책에만 집중 투입했다. 반면 한국 정부는 청년고용증대세제 등 세제 지원뿐 아니라 임금피크제 도입 기업에 대한 상생고용지원금, 인턴 및 직업훈련 등에도 보조금을 지원하겠다는 방침이다.

클린턴 행정부는 ‘일하는 복지(workfare)’ 개념을 적극 도입해 일하지 않으면 복지도 없다는 점을 명확히 했다. 김동원 고려대 경영대학장은 “인턴 시간선택제 등은 청년 고용으로 연결되지 않는다”며 “과거 미국의 경제 호황기처럼 새로운 먹거리를 만들어야 하지만 창조경제 정책이 그런 성과를 낼지는 미지수”라고 말했다.

조진형/임근호/이승우 기자 u2@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["환율 효과에 날았다"…기아, 역대 '최대 영업익' 신기록 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZA.36380714.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 나쁜 책 : 금서기행](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36536991.3.jpg)