뭉칫돈 몰리는 국제 미술품 경매

중국과 중동 미국 등의 슈퍼리치들이 고가 예술품 구매에 나서면서 국제 미술시장이 활황을 이어가고 있다.

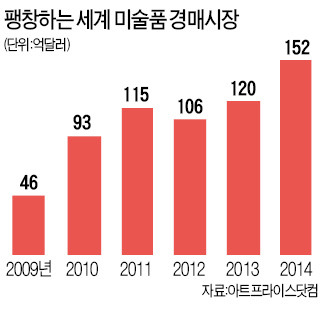

프랑스 미술정보 업체 아트프라이스닷컴은 6일 분석자료를 통해 지난해 국제 미술품 경매시장에 전년 대비 26%가량 늘어난 152억달러(약 16조7000억원)의 ‘뭉칫돈’이 몰렸다고 발표했다.

세계 미술품 경매 10년새 300%↑

세계 경제의 저성장과 침체에도 국제 펀드들의 여윳돈이 미술시장으로 꾸준히 들어오고 있다고 아트프라이스닷컴은 분석했다. 중국과 중동 부호들이 미술관을 설립하기 위해 고가의 미술품을 사들이는 것도 경매시장 성장세에 한몫하고 있다. 최근 국제 금융시장의 저금리 기조 속에서 자산 포트폴리오 패러다임이 다변화하면서 미술품이 대안 투자처로서 각광받는 추세다.

티에리 에르망 아트프라이스닷컴 회장은 “저금리로 갈 곳을 못찾은 뭉칫돈이 미술시장 쪽으로 급속히 유입되면서 경매 낙찰 규모가 최근 10년간 300% 증가했다”며 “작년에는 세계에서 하루 한 개꼴로 미술관이 개관했고, 이런 추세는 아시아 대륙이 주도했다”고 말했다.

지난해 작품 거래액이 가장 많았던 작가는 앤디 워홀(5억6950만달러·약 6200억원)이다. 앤디워홀재단이 경매를 통해 실크스크린 인쇄화, 회화, 콜라주, 판화, 사진 등을 시장에 많이 내다팔았기 때문으로 풀이된다. 파블로 피카소(3억7505만달러), 프란시스 베이컨(2억7074만달러), 게르하르트 리히터(2억5435만달러), 마크 로스코(2억4918만달러) 등이 ‘톱5’에 들었다. 국내 작가로는 이우환(104위·1899만달러), 김환기(202위·911만달러), 김창열(467위·349만달러) 등의 작품 거래가 많았다.

작품 거래액 상위 10위에 중국의 작고 작가 치바이스(7위), 장다첸(9위) 등 두 명이 이름을 올렸다. 중국 미술품 경매 규모는 56억달러로 전체 시장의 37.2%를 차지하며 3년째 1위를 기록했다. 중국과 화교권 신흥 부유층이 자국의 그림을 사들이면서 ‘차이나 파워’가 형성되고 있다는 진단이다. 이어 미국(32.1%) 영국(18.9%) 프랑스(3.3%) 독일(1.4%) 순이었다.

작품별로는 최고가인 자코메티의 ‘마차’에 이어 미국 추상화가 뉴먼 바넷의 ‘블랙 파이어Ⅰ’(7500만달러), 앤디 워홀의 ‘트리플 엘비스’(7300만달러) 등이 ‘톱3’에 들었다. 이학준 서울옥션 홍콩법인 대표는 “최근 미술품이 대체투자 수단으로 여겨지면서 컬렉터들이 그림값의 추가 상승을 예상해 본격적으로 ‘입질’을 시작한 것 같다”고 분석했다.

김경갑 기자 kkk1010@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["선택권이 없어요"…'범죄도시4' 스크린 독점한 까닭은 [김예랑의 무비인사이드]](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZN.36512457.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)