박용근 KAIST 물리학과 교수, 유리판에 페인트 뿌려 나노급 슈퍼렌즈 개발

광학렌즈보다 해상도 3배

초정밀 반도체 공정에 응용

세포 내 구조 관찰도 가능

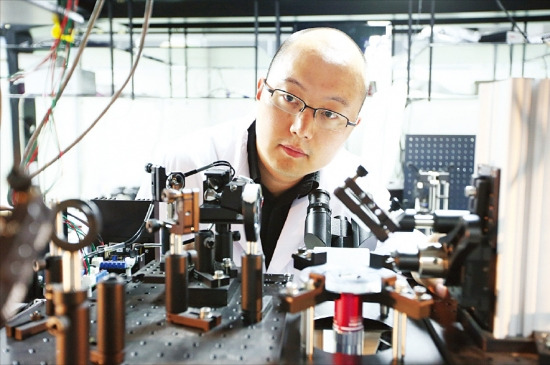

지난 12일 대전 KAIST에서 만난 박용근 KAIST 물리학과 교수(34)는 ‘초점’ 얘기부터 꺼냈다. 그가 개발한 ‘초고해상도 슈퍼렌즈’를 설명하기 위해서다. 일반적으로 유리 등 투명한 물질을 깎아 볼록렌즈를 만들면 빛을 한군데로 모으는 초점을 만들 수 있다. 하지만 자연 상태에서는 빛이 가지는 파장의 절반 이하로 초점을 맞출 수 없는 ‘회절한계’ 때문에 그동안 아무리 애를 써도 200~300나노미터(㎚·1나노미터는 10억분의 1m) 이하의 초점을 만드는 것은 불가능했다. 박 교수는 ‘빛의 굴절’ 대신 ‘빛의 산란’ 현상에서 답을 찾았다. 그가 만든 슈퍼렌즈는 빛의 굴절을 이용하는 기존 광학렌즈보다 세 배가량 해상도가 뛰어나다.

◆래커 스프레이로 찾은 해답

과학자들은 그동안 가시광선 파장(약 400~700㎚)보다 작은 초점을 만들기 위해 자연계에 존재하지 않는 특수한 물질(메타물질)로 굴절률을 높이는 방법을 사용했다. 그러나 메타물질은 제작하기 힘들고 무엇보다 경제성이 떨어져 산업 현장에서 사용하기 어려웠다. 박 교수는 굴절률을 높이는 대신 산란광을 직접 조절하는 방향으로 발상을 전환했다.

유리판에 래커 스프레이를 뿌리는 것만으로 슈퍼렌즈를 완성했다. 래커 스프레이의 입자가 산란이 심한 나노입자라는 데 착안했다. 일반적으로 빛은 물체의 표면에 머무는 ‘근접장’과 멀리까지 전달되는 ‘원격장’으로 구성되는데 레이저는 공기중에서 근접장을 잃어버려 초점이 흐려진다. 하지만 레이저가 래커 스프레이 입자와 만나 산란하면 근접장이 다시 생긴다. 박 교수는 레이저의 방향을 조절하는 방식으로 스프레이 입자층을 통과한 레이저가 초고해상도 초점을 형성하도록 만들었다. 그는 “빛의 방향을 조절함으로써 나노입자 주변의 산란광이 차례로 전달돼 에너지가 집적되도록 한 것”이라고 설명했다. 당구공을 특정한 방향으로 보내기 위해 공을 치는 각도와 맞는 두께 등을 세밀하게 계산하는 것과 마찬가지 과정이라는 설명이다.

◆세포 파괴 없이 관찰 가능

스마트폰 등 전자기기를 작게 만들기 위해선 그 안에 들어가는 반도체 칩의 크기를 줄여야 한다. 시계 안경 목걸이 등의 형태로 웨어러블 기기가 나오면서 칩셋의 크기를 줄이는 일은 더 중요해졌다. 문제는 반도체 기판에 회로를 새기는 일. 같은 구조의 회로를 얼마나 작고 세밀하게 새길 수 있는지가 칩셋 크기의 관건이다. 일반적으로 레이저를 이용해 회로를 새긴다. 하지만 자연 상태에서는 회절한계 때문에 300㎚ 이하의 초점을 만드는 것은 불가능하다. 박 교수가 개발한 슈퍼렌즈를 이용하면 이 한계를 뛰어넘을 수 있다.

슈퍼렌즈 기술을 이용하면 반도체의 크기를 줄이는 것은 물론 고해상도 현미경 개발도 가능하다. 기존 광학 현미경으로 관찰할 수 없었던 수십㎚ 크기의 바이러스를 관찰할 수 있다. 비파괴 생물학 연구에도 도움을 줄 것으로 전망된다. 엑스레이 등을 이용했던 기존의 전자 현미경은 세포가 파괴되는 단점이 있었지만 이 기술을 이용하면 세포 파괴 없이 관찰할 수 있다.

새로운 기술이 성공하기까지 난관도 많았다. 2010년 5년 만에 미국 매사추세츠공대(MIT) 등에서 석·박사 과정을 마치고 귀국한 그는 이 프로젝트에 3년을 쏟았다. 하지만 래커 스프레이 입자의 산란이 너무 심해 빛의 방향을 조절하는 일이 쉽지 않았다. 1년여 고심 끝에 그는 필요한 부분을 제외한 나머지 부분을 검은색 마스크로 덮는 방법으로 산란을 줄이는 데 성공했다. 박 교수가 주도한 연구팀의 논문은 지난해 세계적인 광학 학술지 ‘네이처 포토닉스’에 게재됐다.

대전=박병종 기자 ddak@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![7평 가게서 '3조 부자' 만들어준 음료…서울에 오픈했더니 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36538764.3.jpg)

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)