'제과점 中企 적합업종' 규제 1년…외국계 빵집만 신났다

기존 점포 권리금만 올라

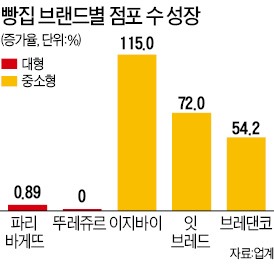

대기업 프랜차이즈 업체들이 주춤했지만 그렇다고 영세 자영업자들의 사정은 크게 나아지지 않았다. 대한제과협회가 집계한 동네빵집 수는 2012년 4378개에서 지난해 11월 4762개로 소폭 늘었다. 그러나 ‘이지바이’ ‘잇브레드’ 등 신생 중소 프랜차이즈 베이커리의 약진이 두드러져 동네빵집의 창업을 촉진한다는 중소기업 적합업종 지정의 의미는 퇴색한 것으로 보인다. 이지바이는 규제 직전인 지난해 2월 말 57개였던 매장 수를 작년 말 123개로 두 배 넘게 늘렸고, 잇브레드와 브레댄코도 점포 수를 같은 기간 각각 50개와 35개에서 86개와 54개로 크게 키웠다.

외국계 업체들도 기회를 놓치지 않고 골목상권을 파고들고 있다. 프랑스의 저가 베이커리인 ‘브리오슈 도레’가 지난해 말 국내 1호점을 내고 공격적인 시장 공략을 선언했고, 미국의 ‘치즈케이크팩토리’도 최근 매장을 열었다.

또 대형 프랜차이즈의 출점이 막히면서 기존 매장 권리금이 뛰어 예비 창업자들의 어깨를 무겁게 하고 있다. 업계에선 규제 이후 전국적으로 파리바게뜨, 뚜레쥬르 등의 권리금이 평균 40% 이상 오른 것으로 보고 있다. 서울 목동 지역의 한 파리바게뜨 매장 권리금은 3년 전 1억5000만원에서 3억여원으로 두 배 가까이 올랐다. 고용 인원도 감소했다. 파리바게뜨의 경우 2012년에는 직접 고용 인원이 1414명이었지만 지난해에는 1220명으로 줄었다.

최만수 기자 bebop@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![월가 "인텔 망가졌다"…구글 9년 만에 최고의 날 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240427071917087.jpg)