유럽 경제 침체 경고등 켜졌다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기업들 실적 팬데믹 이후 최악

ECB 긴축 속도조절 실패 지적

'큰손'들 안전자산 채권에 뭉칫돈

국채 시장의 ‘큰손’들은 미국 국채를 팔고 유럽 국채를 사고 있다. BNY멜론에 따르면 올해 들어 외국인 투자자들은 미국 국채를 500억달러(약 65조원)어치가량 순매도하고, 유럽의 경제 대국인 독일 국채(분트)를 40억달러(약 5조2000억원)어치 순매수했다. 영국 국채(길트)에도 매수세가 유입됐다. 유럽 주요국의 경기 침체가 본격화하면 중앙은행이 기준금리를 낮추며 경기 부양에 나설 가능성이 커지고, 그러면 국채 가격이 상승(국채 금리 하락)하게 된다. 또 경기 침체기에는 대표적 안전자산인 국채 수요가 늘어나 가격이 오를 가능성이 커진다. 그 결과 독일과 미국의 10년 만기 국채 금리 격차(스프레드)는 올해 들어 최대로 벌어졌다. 이 수치는 지난 4월 2014년 이후 약 9년 만의 최소치인 1%포인트까지 축소됐으나 최근 1.6%포인트를 돌파했다.

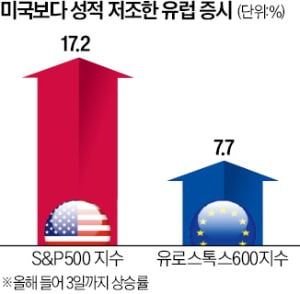

미국과 유럽의 최근 경제지표는 엇갈리고 있다. 미국의 2분기 실질 국내총생산(GDP) 증가율은 연율 2.4%로 시장 추정치를 웃돌았다. 반면 유로존(유로화 사용 20개국)의 2분기 경제성장률은 연율 0.3%에 그쳤다. 같은 기간 독일의 실질 GDP 증가율은 연율 0%로 특히 부진했다. 유럽에선 인플레이션도 쉽사리 가라앉지 않고 있다. 유로존의 7월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 5.3%로 정점(2022년 10월 10.6%) 대비 ‘반토막’ 났지만 미국(3.0%)보다는 높다. 유럽과 미국이 모두 인플레이션에 긴축으로 맞섰지만, 그 효과는 지금까지는 미국에서만 유의미하게 나타났다는 분석이다.

우크라이나 전쟁으로 유럽이 식량·에너지 수급 부문에 직격탄을 맞은 상황에서 유럽중앙은행(ECB)이 긴축 속도를 조절하지 못했다는 지적도 나온다. 유로존 전반의 성장 둔화 수준을 고려하지 않고 너무 공격적인 금리 인상에 나섰다는 지적이다.

경기 침체 우려가 커지자 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 오는 9월 통화정책회의에서 금리를 동결할 가능성을 최근 내비쳤다. 파비오 파네타 ECB 집행이사도 “현재의 금리 수준을 장기간 유지하는 것으로도 금리 인상에 준하는 효과를 얻을 수 있다”며 “추가 인상은 경제에 불필요한 비용을 초래한다”는 주장을 폈다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 美 7월 비농업 고용 18만7000명…2년여 만에 최저치](https://img.hankyung.com/photo/202308/99.19793332.3.jpg)

!["애플 보다 엔비디아"…'200% 급등'에 결국 뒤집어졌다 [글로벌 ETF 트렌드]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.37072842.1.jpg)

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : '보따리 작가'로 불리는 한국 개념미술가](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37070892.3.jpg)