"역사적 순간"…美 기업들, '이 나라'에 투자 보따리 풀었다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

미국, 베트남과 희토류 공급 MOU

탈중국 공급망 구축 가속화

탈중국 공급망 구축 가속화

최근 사례처럼 중국이 요소나 마그네슘 수출을 중단할 때를 대비해 베트남을 '탈중국' 공급망 구축의 핵심 대안으로 삼은 것이다.

양국 관계를 가장 높은 단계인 '포괄적 전략 동반자'로 끌어올린 만큼 미국 기업들도 대규모 베트남 투자에 나섰다.

베트남 희토류 생산 늘어날 듯

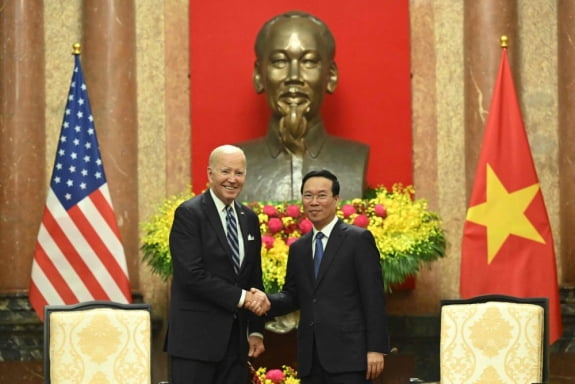

베트남을 국빈 방문 중인 조 바이든 미국 대통령은 11일 베트남 하노이에서 보 반 트엉 국가 주석과 팜 민 찐 총리를 만났다.전날 바이든 대통령은 베트남 권력 서열 1위인 응우옌 푸 쫑 공산당 서기장을 만나 양국 관계를 '포괄적 동반자'에서 '포괄적 전략 동반자'로 격상하기로 합의했다.

바이든 대통령은 쫑 서기장과 정상회담 후 "역사적 순간이었다"며 "(미국과 베트남이) 분쟁에서 정상화, 그리고 번영과 안보를 위한 힘이 될 외교관계 격상을 이뤘다고 평가했다. 베트남은 서기장을 중심으로 국가주석(외교·국방), 총리(행정), 국회의장(입법)이 권력을 분점하고 있다.

양국은 2013년 '포괄적 동반자' 외교 관계를 맺은 뒤 다음 단계인 '전략적 동반자' 과정을 건너뛰고 한 번에 외교관계를 두 단계 높였다. 공산당 1당 지배 체제인 베트남과 포괄적 전략 동반자 관계를 구축한 국가는 한국, 인도, 러시아, 중국 등 4개국뿐이다.

양국은 가장 높은 외교관계에 걸맞게 새로운 반도체 파트너십을 체결했다. 스마트폰과 전기차 배터리에 사용되는 희토류 공급 협력 강화를 위한 MOU도 체결됐다. 이를 통해 베트남을 탈중국 공급망의 대표 국가로 육성하기로 했다.

베트남은 석탄과 철광석, 주석, 구리 같은 주요 광물 외에도 희토류를 많이 보유하고 있다. 희토류 매장량 기준으로 중국에 이어 세계 2위다. 배터리 원료로 쓰이는 니켈과 망간 외에도 보크사이트, 크로마이트 등을 생산하고 있다.

하지만 풍부한 천연자원이나 희토류를 제대로 생산하지 못했다. 희토류 매장량은 2200만t인데 비해 연간 희토류 생산량은 2021년에 400t에 그쳤다.

장기간의 전쟁으로 자원을 제대로 활용하는 게 불가능했고 투자할 수 있는 자본이 부족한 탓이었다. 이번에 미국과 희토류 공급 MOU를 체결함에 따라 베트남이 희토류 거대 생산국으로 발돋움할 탄력을 받을 것으로 외신들은 내다보고 있다.

로이터통신은 "베트남은 2030년까지 희토류 생산량을 연간 202만 톤으로 늘리는 것을 목표로 하고 있다"고 전했다.

베트남 투자 보따리 푼 미국 기업들

바이든 대통령은 이날 찐 총리와 함께 '투자·혁신을 위한 정상회의'에 참석해 양국의 경제 협력방안을 논의했다.이 자리에 동행한 미국의 경제사절단은 대규모 투자 계획을 내놨다. 외신에 따르면 반도체 패키징 업체인 앰코 테크놀로지는 다음 달부터 북부 박닌성에 16억 달러(약 2조1000억원)를 투입해 건설한 공장을 가동한다.

데이터인프라 반도체 기업인 마벨 테크놀로지는 남부 호찌민에 반도체 디자인·창업지원 센터를 열어 운영한다. 마이크로소프트(MS)는 베트남 시장 상황에 맞는 인공지능(AI) 기반의 맞춤형 솔루션 개발에 착수할 예정이다.

엔비디아는 베트남 최대 정보기술(IT) 업체인 FPT와 통신사 비엣텔, 빈그룹과 함께 클라우드·자동차·의료 AI 부문에서 공조하기로 했다.

보잉은 국영 베트남항공과 737 맥스 기종 50대 판매 계약을 체결할 것으로 알려졌다. 구매 금액은 75억 달러에 달하는 것으로 전해졌다. 미국 정부는 3만3000명 규모의 직·간접 고용 효과가 생길 것으로 예상했다.

미국의 대 베트남 직접 투자액은 110억 달러를 넘어섰다. 투자가 증가함에 따라 양국의 교역량도 더 늘어날 전망이다. 지난해 양국 간 교역액은 1238억6000만달러로 전년 대비 11% 늘었다.

미국은 베트남 영해에서 벌어지는 불법 조업 등 범죄 행위에 공동 대처하기로 했다. 일방적으로 남중국해 영유권을 주장하며 베트남 등과 마찰을 빚고 있는 중국을 견제하기 위한 조치다.

워싱턴=정인설 특파원 surisuri@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[인베스팅닷컴] 연준은 왜 아직도 사라져가는 인플레이션에 신경을 쓸까?](https://d18-invdn-com.investing.com/content/picc897c03280e23aa7ee4c9b1039f99134.png)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)