[칼럼] 국내 ESG 평가 산업에 없는 3가지

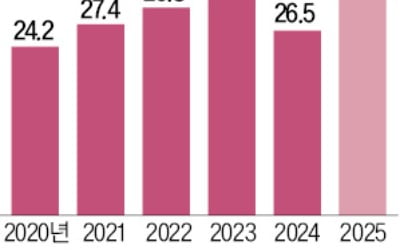

지난 16년 동안 잔츠리서치는 상전벽해를 이뤄냈다. 당시 40여 명이 근무하던 회사는 1600여명으로 40배나 커졌다. 전 세계 17개국에 사무소가 있는 글로벌 기업으로 우뚝 섰다. 2020년 모닝스타가 회사 지분 100%를 1억7000만 유로(2380억원)에 인수했다. 16년 전 기업가치는 100억원 내외였으니 23배 성장한 것이다. 이는 글로벌 ESG 평가시장의 폭풍성장을 뜻한다. 자본시장 분석기관인 오피마스(Opimas)에 따르면 2022년 전 세계 ESG 평가시장 규모는 1조7000억원이며, 유비에스는 2025년 2배 이상 커질 것으로 예측했다.

지난 16년 동안 글로벌 ESG 평가시장 발전의 동인은 무엇이었을까. 첫째, 연기금 중심의 ESG투자 확대가 ESG 평가 및 데이터 수요 확대로 이어졌기 때문이다. 책임투자원칙(PRI)의 전 세계적 확산이 이를 방증한다. 그 서명기관들이 2006년 63개 기관에서 2021년 3826개로, 동 기간 그들의 운용자산 규모는 6.5조 달러에서 121조 달러로 급증했다.

둘째, 경제 패러다임 변화에 따라 평가 패러다임도 함께 변했기 때문이다. 즉 기업 시가총액에서 무형자산 및 비재무적 가치가 유형자산 및 재무적 가치를 크게 앞질렀다. 오션 토모(Ocean Tomo)에 따르면 S&P500 기업 시가총액에서 무형자산 비중이 1975년 17%에서 2020년에는 90%로 급증했다. 이는 제조업 중심의 산업화 시대에서 지식 및 정보 중심의 4차 산업혁명 시대로의 대전환을 웅변한다. 하지만 전통적 자본시장 분석가들이 그들 평가 프레임워크 내에 이러한 패러다임 변화를 반영하지 못한 반면, ESG 평가기관은 그 변화와 동행하면서 투자기관의 미충족 니즈(unmet needs)를 충족할 수 있었다.

셋째, 시장 메커니즘이 글로벌 평가시장을 이끌었다. 경쟁 논리에 따라 평가업체도 승자와 패자로 극명하게 나뉘었다. 따라서 평가업체들은 살아남기 위해 혁신과 창발, 자본 유치와 인수합병 등 시장의 문법으로 생존력과 경쟁력을 키웠다. 이 과정에서 서스테이널리틱스는 현재까지 승자에 속했지만 1983년 세계 최초의 ESG 평가기관이며, 2000년대 초까지 세계 ESG 평가시장을 주도해온 영국의 아이리스(EiRIS)는 패자로 전락해 급기야 2015년 프랑스의 후발 주자인 비지오(Vigeo)에 인수합병됐다. 아이리스의 패인은 ESG 평가의 주류화에 편승하지 못하고, 1980~1990년대식 대안적이며 규범적인 ESG 평가 방식에 머문 까닭이다.

필자는 지난 20여 년간 시장 주도적 글로벌 ESG 평가시장의 역동적인 판도 변화를 부러움과 안타까움으로 지켜봤다. 여전히 유아기에 머문 영세한 국내 ESG 평가시장과 늘 오버랩되었기 때문이다. 국내 ESG 평가시장은 글로벌 평가시장 발전의 세 가지 동인이 없는 이른바 3무(無) 시장이다. 즉 대부분 기관투자자는 ESG에 관심이 없고, ESG 평가 및 데이터에 대한 상응하는 가격 지불도 없으며, 국내 ESG 평가시장 내에서 경쟁과 혁신을 유도하는 시장 메커니즘도 없다.

하지만 이제부터라도 바꿔나가야 한다. 만일 그렇지 못하면 한국 ESG 평가 산업은 낙오될 것이다. 한국 자본시장과 국내 기업들이 한국 맥락에 어두운 글로벌 ESG 평가기관의 평가 장단에 맞춰 춤을 춰야 하는 것은 그 후과다. 그들에게 일방적으로 평가당하면 일방적으로 관리당할 수밖에 없다. ESG 평가를 통한 한국 기업과 자본시장의 해외 종속화를 막기 위해서라도 하루속히 위 3가지가 존재하는 ESG 평가시장으로 바꿔야 한다.

류영재 서스틴베스트 대표

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["테일러 스위프트 남친도 팔았다"…세금 감면받을 권리 [김리안의 에네르기파WAR]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36747482.1.jpg)

![[이 아침의 지휘자] 푸틴이 우크라 침공하자, 고국 활동 중단한 지휘자…러시아 바실리 페트렌코](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36747024.3.jpg)