실물·금융 경제관료에 힘 실어주고…'정치 간섭' 배제하라

(5) 경제 컨트롤타워 - 전직 경제관료들의 조언

정치권의 '경제 사령탑' 흔들기

경제 구원투수가 안 보인다

재난기본소득 나쁜 선례될 수도

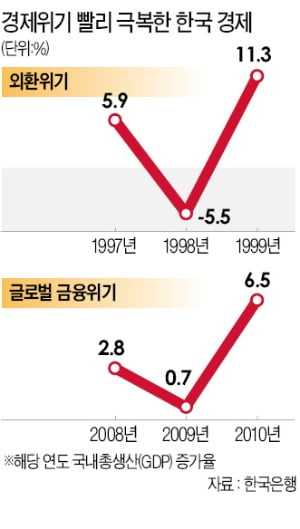

글로벌 금융위기 때 금융위원장을 지낸 전광우 세계경제연구원 이사장은 “지금 경제팀의 대응 방향에 대한 논란이 많은데 핵심은 대통령과 정치권이 경제팀에 힘을 실어주느냐 여부”라며 “지금은 청와대가 앞서나간다고 할까 그런 게 많다”고 말했다. 전 이사장은 “최근 대통령이 비상경제회의에 노동계의 참석을 요청하는 등 대규모 회의 체제를 가져가는데 적절하지 않다”며 “2008년 운영된 응급대응팀에는 기획재정부 장관, 금융위원장, 한국은행 총재, 경제수석과 국정기획수석 등 소수의 핵심 멤버만 참여했다”고 설명했다. 이어 “당시 이명박 대통령이 수시로 팀 회의를 주관하고 1주일에 몇 번씩 모이기도 했다”며 “급박한 위기일 때는 빠른 대응이 중요하기 때문에 소규모로 수시 회의를 여는 게 더 효율적일 수 있다”고 덧붙였다.

이명박 정부에서 기재부 1차관, 경제수석, 지식경제부 장관을 등을 지낸 최중경 한국공인회계사회장은 “외환위기 때와 글로벌 금융위기 때는 대통령이 경제팀의 전문성을 100% 신뢰했다”며 “현 정부 들어 경제를 잘 모르는 사회정책 전문가들이 경제 정책을 주도해 상황을 오판하는 경우가 많았는데 지금은 그런 모습을 보이면 정말 안 된다”고 지적했다.

백용호 전 청와대 정책실장은 “경제 정책이 정치화하고 이념화하는 게 한국 경제를 굉장히 힘들게 하고 있다”며 “정책 조율 등은 청와대가 맡더라도 정책 결정 과정에서는 내각의 전문성을 존중해야 한다”고 강조했다. 백 전 실장은 “국회 힘이 강해지는 게 시대적인 흐름이라는 것을 감안해도 정치가 경제 상황을 악화시키는 상황이 빈번해지고 있다”며 “정치가 사회 갈등을 조정하는 역할을 해야 하는데 갈등을 조장하고 증폭시키고 있어 안타깝다”고 말했다.

“처음부터 재정 쏟아부어선 안돼”

여야는 지난 17일 11조7000억원 규모의 코로나19 추경을 국회에서 통과시켰다. 여당이 국회 심의 과정에서 18조원 이상으로 규모를 늘려야 한다고 했지만 정부안대로 총액을 유지했다. 하지만 여당 내에서는 벌써부터 2차 추경을 해야 한다는 얘기가 나온다. 김경수 경남지사, 이재명 경기지사 등 민주당 소속 지방자치단체장들은 전 국민에게 100만원씩을 지급하자는 ‘재난기본소득’ 도입을 주장하고 있다.

최 회장은 “한국처럼 대외의존도가 높은 나라는 재정건전성이 최후의 보루”라며 “재정 여력이 없으면 주요 기업이 유동성 위기에 처했을 때 회사를 해외에 팔아야 하는 일이 벌어질 수 있다”고 설명했다.

백 전 실장은 “위기가 심화되는 것에 대비해 정책 여력을 아낄 필요가 있는데 기준금리가 연 0.75%까지 내려와 쓸 수 있는 카드가 많지 않다”며 “정부 재정이 중요한데 초기에 너무 많이 쓰고 있다”고 지적했다. 그는 “도움이 절실한 취약계층과 업종 위주로 선별적 지원을 해야지 전 국민을 대상으로 현금을 살포하는 것은 위험하다”고 했다.

전 이사장은 “모든 사람에게 100만원씩 지급하는 접근법은 효과도 의문일뿐더러 나쁜 선례를 만든다”며 “일본이 과거에 비슷한 정책을 썼지만 사람들이 받은 돈을 소비가 아니라 저축에 사용해 별로 효과가 없었다”고 말했다.

진 전 부총리는 “어려운 계층을 선별적으로 지원하는 정책은 필요하다”면서도 “이 같은 정책은 위기를 극복하기 위한 복지의 성격이지 이걸로 경기를 부양한다는 건 잘못된 생각”이라고 했다.

이태훈/서민준/성수영 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트