지자체 107곳에 5606억 줬는데

사업 무관하거나 쓸 곳 못 찾아

年1조 기금 주먹구구 배정 논란

정부, 감액 등 페널티 준다지만

전문가 "기금설계 다시 고민해야"

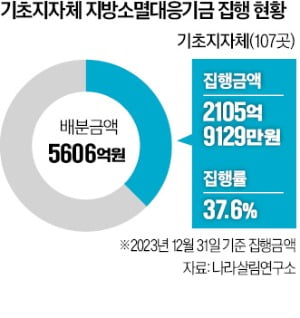

40% 밑도는 기초지자체 집행률

지방소멸대응기금은 2022년 지방 소멸을 해소하는 사업을 지원하자는 취지로 도입됐다. 2031년까지 10년간 매년 1조원 규모로 기금을 편성하고 광역·기초 지자체에 나눠줘서 지방이 스스로 살길을 찾게 하려는 정책이다.

집행률이 0%대인 곳도 11곳에 달했다. 강원 화천군·태백시, 충북 제천시, 충남 태안군, 전북 고창군 등의 집행률은 1%에 미치지 못했다. 부산 동구, 경기 가평군·연천군, 강원 평창군·양양군 등은 집행액이 아예 ‘0원’이었다.

일부 지자체는 90%를 웃도는 집행률을 보였는데 부풀려졌을 가능성이 일각에서 제기된다. 광역지자체는 기초지자체, 기초지자체는 사업 수행 외부 기관에 기금을 배분할 수 있어서다. 사업 추진 수준과는 무관하게 집행률이 높아지는 ‘착시효과’가 가능한 구조다. 충북의 한 지자체는 집행률 100% 기록했지만 사업 수행 외부기관에 재원만 이전하고 아직 착공은 하지 않은 것으로 알려졌다.

행안부 뒤늦게 “페널티 주겠다”

행정안전부도 이 같은 문제를 파악하고 대책 마련을 고민 중이다. 행안부는 이날 지방소멸대응기금 제도 개선방안을 발표했다. 그동안 각 지자체를 S·A·B·C등급으로 나눠 각각 144억~64억원을 배분했는데, 내년부터는 2단계 배분체계(우수·양호)로 나눠 각각 160억원, 72억원을 주기로 했다.또 내년부터는 지방 소멸을 막기 위한 프로그램이라면 어떤 것이든 기금을 쓸 수 있게 풀어주기로 했다. 대신 기금이 들어가는 사업이 취지에 맞는지 더 꼼꼼하게 살펴볼 계획이다. 박진석 행안부 균형발전제도과장은 “호흡이 긴 다년제 사업을 지원하는 방안도 고민하고 있다”고 했다. 기금 취지에 맞지 않는 사업을 적발했을 때는 감액 등의 페널티도 줄 방침이다.

이 정도 대책으로 현장에서 큰 변화를 기대하긴 어렵다는 의견이 많다. 송윤정 나라살림연구소 책임연구원은 “집행률을 반영하는 항목이 있기는 한데 적어서 실효성이 떨어진다”고 지적했다.

익명을 요구한 한 전문가는 “매년 지침이 너무 늦게 나온다”며 “이미 지자체별로 기존 지침에 맞춰 과제를 준비하고 예산을 조정하는 시기인데 이제 와서 대형 과제를 급하게 만들거나 기존 과제를 뒤엎으라고 하는 셈”이라고 했다.

근본적으로 ‘지방 살리기 사업’의 접근법을 달리해야 한다는 의견도 있다. 송 연구원은 “돈을 나눠줘서 지방 소멸을 해소한다는 발상이 너무 단순하다”며 “지방의 경쟁력을 살릴 수 있는 방식으로 기금 설계 자체를 다시 고민할 필요가 있다”고 주장했다.

오유림/최해련 기자 our@hankyung.com

![[단독] 뱅크런때 1조 지원 받고도…부실 금고도 순익 5배 퍼주기 배당](https://img.hankyung.com/photo/202405/AA.36583374.3.jpg)