국회 무관심 속 네 번째 '일몰' 맞는 기촉법… 기업 워크아웃 물 건너가나

2001년 한시법으로 제정

관치 우려 속 세번 '일몰' 됐지만

정부·기업 요청으로 재입법

올 국회 공전으로 심의조차 못해

금융위원회 '재연장' 호소

"구조조정 선제 대응위해

기촉법 연장 꼭 필요하다

폐지 땐 中企 피해 더 클 것"

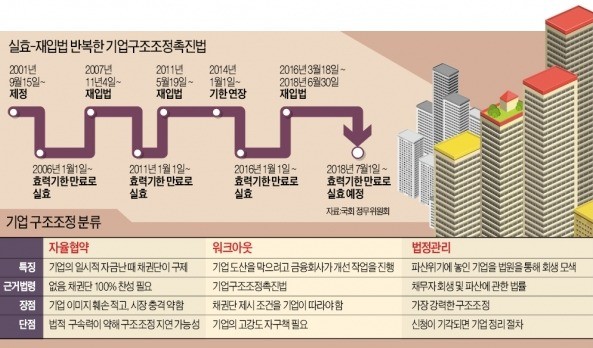

기촉법은 1998년 외환위기 이후 정부 주도의 구조조정 필요성이 제기돼 2001년 제정됐다. 구조조정 강도로 보면 회생 가능성이 상대적으로 낮은 법정관리(기업회생절차)와 회생 가능성이 비교적 높은 자율협약의 중간 단계에 있다. 주로 산업은행 등 국책은행 주도로 구조조정이 이뤄진다.

하지만 외환위기 직후 기업에 돈을 댈 은행이 없다는 이유로 도입된 기촉법은 일몰이 다가올 때마다 “이제는 필요 없는 법”이란 지적을 받았다. 금융위를 필두로 한 정부가 기업을 좌지우지하는 게 현실에 맞지 않는다는 이유도 있다.

하지만 이런 논란 속에 기촉법이 실효되면 기업들이 아우성을 쳤다. 2011년 삼부토건과 동양건설 사례가 대표적이다. 자금난을 겪은 이들은 자율협약 방식으로 위기를 극복하려 했다. 하지만 채권단 100%의 동의를 받지 못해 자율협약 대신 법정관리에 가야 할 위기에 놓였다. 법정관리로 갈 경우 기존 수주 계약을 파기하는 건설업 특성상 법정관리는 사실상 ‘부도 선언’과 같았다. 심각성을 인지한 정부와 국회는 업계 건의로 기촉법을 그해 5월18일 재입법했다.

이후 한 차례 더 실효와 재입법을 거친 기촉법은 오는 30일 네 번째 일몰이 다가오지만 제대로 된 논의 선상에 오르지도 못하고 있다. 지방선거 후 자유한국당이 내홍에 휩싸이면서 국회가 열리지 않고 있어서다. 26일 김성태 대표 권한대행 겸 원내대표가 뒤늦게 국회 원 구성 협상에 나서겠다고 했지만 30일 일몰인 법안 연장의 ‘골든타임’은 이미 지났다는 분석이다.

지난 4월26일 제윤경 더불어민주당 의원이 발의한 기촉법 연장 법안은 정무위원회에 상정조차 되지 못했다. 정무위 관계자는 “기촉법 연장 여부에 따라 기업의 생사가 달려 있다는 점에서 국회는 명백한 직무유기를 했다”고 꼬집었다.

민주당 일부 의원 “기촉법 없애야”

민주당 일각에선 이번 기회에 관치 논란의 핵심에 있는 기촉법을 없애야 한다는 주장도 나오고 있다. 최운열 의원은 “대부분의 선진국에선 은행이 책임을 지고 부실기업 구조조정을 한다”며 “법원이 주도하는 법정관리(통합 도산법) 등의 대안도 있어 큰 문제가 없을 것”이라고 주장했다.

이에 대해 금융위는 하반기 한계기업이 급증할 것으로 전망되는 상황에서 현실을 모르는 얘기라고 반박한다. 최저임금 인상과 주 52시간 근무제 도입 등으로 기업 환경이 어려워진 상황에서 한계기업을 살릴 중요한 수단을 없애선 안 된다는 것이다.

최종구 금융위원장은 지난 20일 “워크아웃 대신 회생절차에 들어가면 신규 자금 투입이 어렵고, 계약 해지 사유가 돼 영업력도 크게 떨어진다”며 “기촉법이 다른 방안보다 기업 회생에 훨씬 유리하다”고 말했다. 금융위는 조만간 기촉법을 재발의할 것으로 전해졌다.

특히 규모가 작은 중소·중견기업이, 업종별로는 조선·건설업종이 어려움에 처할 가능성이 크다. 법정관리는 신규 자금 지원이 활발한 워크아웃과 달리 새로운 자금 투입이 어렵다. 계열사 지원이나 자산유동화가 쉽지 않은 중소·중견기업의 피해가 더 커지는 이유다. 금융위 관계자는 “시중금리가 오르면서 부실기업 리스크가 한층 커지고 있다”며 “선제적 기업 구조조정을 상시화하는 법적 수단이 필요하다”고 말했다.

김우섭/박신영 기자 duter@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] "尹정권 독재화"…이재명이 인용한 보고서 '엉망진창'](https://img.hankyung.com/photo/202404/AB.36561913.3.jpg)