배출가스 규제 '초읽기'… 쌍용차 "1조5000억 날아갈 판"

가장 강력한 배출가스 기준

실험실 시험방식 'WLTP'로 주행거리 늘고 속도 높여 측정

배출량 더 많아져 통과 어렵고 실도로 기준 인증까지 추가돼

대부분 차종 새 기준 못 맞춰

쌍용차·르노삼성 타격

엔진·배기 시스템 재설계 등 새 기준 맞추려면 상당 기간 필요

최장 9개월 국내판매 중단 우려

쌍용차 "매출 40% 손실날 수도…유예기간 더 늘려달라" 하소연

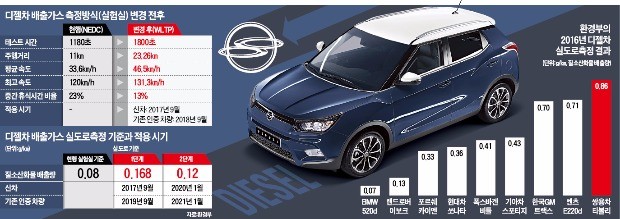

환경부는 기존 유럽연비측정방식(NEDC)으로 해오던 디젤차 배출가스 실험실 측정 방식을 국제표준배출가스시험방식(WLTP)으로 바꾸고, 여기에 실도로 배출허용기준(RDE)까지 추가하는 대기환경보전법 시행규칙을 오는 9월부터 시행한다. WLTP를 적용하면 테스트 주행시간은 현행 1180초에서 1800초로, 주행거리는 11㎞에서 23.26㎞로 늘어난다. 평균 속도는 33.6㎞/h에서 46.5㎞/h로, 최고속도는 120㎞/h에서 131.3㎞/h로 높아진다.

주행거리가 늘어나고 속도가 빨라지면 엔진 온도가 올라가 배출가스가 더 많이 나온다. 그러나 배출가스 허용 기준은 현행과 같다. 질소산화물(NOx) 배출량을 기존처럼 ㎞당 0.08g에 맞춰야 한다.

환경부는 9월 이후 인증받는 신차부터 WLTP를 적용한다. 또 내년 9월부터는 현재 인증을 받고 판매 중인 차량도 새 기준에 따라 다시 인증을 받아야 하며, 인증을 받지 못하면 판매가 정지된다.

RDE는 디젤차에 측정 장치를 장착해 실제 도로를 달리면서 급가속·제동, 언덕 주행, 에어컨 가동, 고온·저온 등 다양한 주행 조건에서 발생하는 배출가스를 측정해 인증하는 제도다. 1단계인 9월부터는 NOx를 실험실 기준의 2.1배인 0.168g/㎞ 이내로 배출해야 한다. 2020년 1월부터는 2단계로 실험실의 1.5배인 0.12g/㎞로 강화된다.

하지만 지난해 환경부가 출시 시기,판매량 등을 고려해 선정한 경유차 20종 조사에서 1단계 RDE를 만족한 차량은 BMW 520d(0.07g/㎞)와 랜드로버 이보크(0.13g/㎞) 단 두 종뿐이었다. NOx 배출이 평균 0.48g/㎞로 실험실 기준의 6배, 1단계 RDE의 3배에 달했다. 국산차 가운데 RDE를 맞춘 차량은 하나도 없었다.

업계 부담 얼마나 크길래…

자동차업체들이 현행 배출 기준에 따라 인증을 받은 차량을 새 기준에 맞추기 위해선 엔진·배기 시스템, 하중 등을 전면적으로 다시 설계해야 한다. 2~3년의 준비 기간이 필요하기 때문에 이만저만 부담이 아니다. 관련 장치나 부품의 원천기술 대부분을 보쉬나 델파이 등 해외 부품업체들이 보유하고 있는 것도 걸림돌이다.

현대·기아자동차처럼 대형 업체는 개발비용을 부담할 수 있는 데다 부품업체들이 빠르게 대응해주기 때문에 새 기준을 따르기가 상대적으로 쉽다. 그러나 쌍용차나 르노삼성자동차처럼 판매량이 많지 않은 회사는 해외 부품업체들과 협업해 시스템을 새로 개발하는 데 오랜 시일이 걸리는 만큼 새 기준 적용을 미뤄줄 것을 요청하고 있다. 르노삼성에선 배기량이 큰 중형 SUV QM6가 아직 WLTP를 맞추지 못한 것으로 알려졌다. 쌍용차 관계자는 “현재의 기술력과 자금력으로는 2019년 5월께야 WLTP 기준을 겨우 맞출 수 있을 것으로 보고 있다”며 “9개월간 주력 차종을 국내에서 못 팔면 작년 매출의 40%가 넘는 1조5000억원의 매출 손실이 날 수 있다”고 말했다.

이에 대해 환경부는 2014년부터 관련 기업들과 상설협의체를 운영해왔고, 더 이상 지체할 경우 유럽과의 무역 분쟁이 발생할 수 있다는 점을 들어 업계의 요청을 외면하고 있다. 하지만 유럽 시장에서 한국보다 차를 더 많이 파는 일본은 유럽에선 유럽 기준을 따르되 일본 내에선 3년간 유예할 계획이다. 디젤차 경쟁력이 떨어지는 미국은 아예 관련 제도 도입 계획이 없다. “환경부가 국내 자동차산업과 일자리에 대한 배려 없이 세계에서 가장 까다로운 유럽 기준을 무리하게 적용하고 있다”는 불만이 터져나오는 이유다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트