당장의 쟁점은 준비할 시간을 달라는 재계의 다급한 목소리가 얼마나 반영될까 하는 점이다. 2016년 이후에 도입하되 주당 60시간의 유예기간을 1년 정도 달라는 요구다. 고용부와 새누리당은 이런 현실론에 공감은 하면서도 고용률 70%라는 국정목표를 다분히 의식하는 분위기다. 법으로 근로시간을 강제로 단축하면 일자리나누기 효과가 생겨 고용률이 얼마라도 올라갈 것이란 예상이다. 하지만 순진한 기대에 그칠 공산이 크다. 인위적인 시간제일자리 정책만큼이나 장기 효과는 불확실하다.

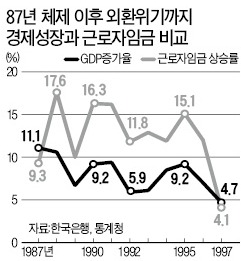

더 큰 문제는 생산성은 감안하지 않은 임금상승이 초래할 부작용이다. 민주화 요구가 봇물처럼 터졌던 소위 87년체제 이후 경제성장을 과도하게 웃도는 임금상승이 초래한 결과를 돌아봐도 그랬다. 기업경쟁력이 매년 약화되면서 10년 만에 외환대란을 맞고 말았다. 이 법안을 단순히 OECD 평균보다 많다는 근로시간을 줄이자는 정도로만 보는 시각도 문제다. 노동계는 임금삭감을 받아들일 채비가 전혀 안 돼 있다. 시급 아닌 월급제 문화에서 노사관계를 뒤흔들 또 하나의 뇌관이다. 주당 40시간, 연장 52시간 등에 대한 사회적 의미도 달리 해석해야 마땅하다. 아무도 근로시간을 믿지 않는다. OECD는 작업시간으로 보고 한국서는 출근시간으로 본다면 한국인의 장시간 노동은 거의 헛소리에 불과하다. 임금, 시간 등 근로조건을 정부나 정치가 개입해 결정한다는 것도 낡은 패러다임이다.

![[아르떼 칼럼] 음악 산업 생태계 흔드는 AI 기술](https://img.hankyung.com/photo/202602/07.43356176.3.jpg)

![[천자칼럼] 외계인 논쟁](https://img.hankyung.com/photo/202602/AA.43356903.3.jpg)