"같은 회사 ESG 등급, 평가사마다 '천차만별'…글로벌 기준도 韓에 불리"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'ESG와 한국기업 과제' 세미나

한국의 사회·문화 이해 부족

톰슨로이터·모건스탠리 등

탄소저감·사회공헌 등 평가 박해

'한국형 ESG 지수' 마련해야

한국의 사회·문화 이해 부족

톰슨로이터·모건스탠리 등

탄소저감·사회공헌 등 평가 박해

'한국형 ESG 지수' 마련해야

지난 19일 한경아카데미 주최로 서울 양재동 엘타워에서 열린 ‘ESG의 국제적 흐름과 한국 기업의 과제’ 세미나에서 나온 지적이다. 행사 참가자들은 글로벌 기관들이 매년 기업들의 ESG 점수를 발표하지만 납득하기 힘든 경우가 많다고 입을 모았다. 발표자로 나선 안드레스 기랄 연세대 경영학과 교수(사진)는 “글로벌 투자정보 기관들이 한국 사회 및 맥락에 대한 이해가 부족한 탓에 자칫 투자자들이 피해를 볼 수 있다”며 “표준화된 한국형 ESG지수를 마련하는 등 대안을 모색해야 한다”고 강조했다.

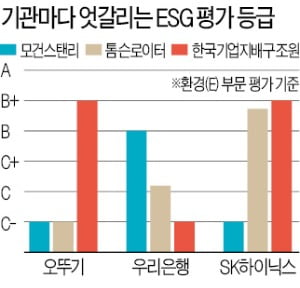

그는 “업종을 막론하고 국내 기업에 대한 ESG 평가가 극명하게 갈리는 경우가 많다”며 우리은행을 예로 들었다. 우리은행은 ESG 중 환경(E) 부문에서 모건스탠리로부터 B등급을 받았다. 하지만 톰슨로이터는 이 회사에 C등급을 줬다.

글로벌 평가기관들의 ESG 평가가 ‘기울어진 운동장’이라는 지적도 나왔다. 환경 부문 평가가 대표적이다. 제조업 비중이 높은 한국은 1인당 배출하는 탄소량이 중국보다 많다. 최근 기업들이 탄소배출 저감 활동을 펼치면서 감소세를 기록하고 있지만 ESG 평가기관에는 절대적인 탄소배출량이 더 중요하다. 국내 기업들이 유독 환경부문 평가에서 낮은 등급을 받는 이유다.

기업들의 사회공헌 활동도 마찬가지다. 현대·기아자동차는 영업이익 대비 기부 비율이 도요타·혼다 등 일본 완성차업체보다 높다. 하지만 기부가 톰슨로이터 ESG 평가에서 차지하는 비중은 현저히 낮다. 모건스탠리는 아예 평가를 할 때 기부 이력을 고려하지 않는다. 문두철 연세대 회계학 교수는 “한국 사회에서는 기업들의 기부, 자선사업을 중요하게 여기지만 글로벌 기관들의 평가에는 고려되지 않아 불리한 면이 있다”고 설명했다.

전문가들은 ‘한국형 ESG 평가 기준’이 필요하다고 입을 모았다. 기랄 교수는 “당장 탄소배출량을 대폭 줄이는 등 눈에 보이는 ‘착한 활동’을 하는 기업에 높은 등급을 주는 상징적(symbolic) 기준보다 재정적 지속가능성까지 고려한 실질적(substantive) 기준이 필요하다”고 말했다. 경영컨설팅업체 아이비에스의 이명환 대표는 “한국 사회에서 중요시하는 가치 등을 토대로 평가기준의 우선순위를 세우는 작업이 필요하다”고 덧붙였다.

표준화된 한국형 ESG 기준을 마련하는 데 ‘공공기관 경영평가’ 제도를 활용하자는 의견도 나왔다. 최현선 명지대 행정학 교수는 “정부가 매년 지방 공공기관의 경영실적을 평가하는 제도는 세계적으로도 드물다”며 “지금까지 쌓아온 경영 데이터 및 평가 척도를 활용하면 한국형 ESG 평가지표를 개발하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

ESG는 ‘CSR(기업의 사회적 책임)’이 확장된 개념이다. 글로벌 연기금과 자산운용사들이 ESG 점수를 기반으로 투자처와 투자액을 정하고 있다. 지난 6월 기준 글로벌 ESG 펀드가 보유하고 있는 자산은 40조5000억달러에 달한다.

이선아 기자 suna@hankyung.com