서울시와 개발 방식 놓고 2년 진통 끝냈지만…강남구, 구룡마을 첫 삽도 못뜨고 '삐걱'

區 "용도변경한 불법 건축물"

주민 "마을 상징인데" 반발 커

하지만 법원은 주민들의 가처분신청을 받아들여 13일까지 철거를 잠정 중단하라고 결정했다.

◆철거작업 2시간 반 만에 중단

강남구는 이날 오전 7시50분께 법원의 가처분 결정을 앞두고 마을 자치회관 철거작업을 강행했다. 구는 자치회관 건물이 당초 농산물 직거래 점포 용도의 건물로 신고됐음에도 주민자치회가 자치회관 간판을 걸고 일부 토지주의 주택과 사무실 등으로 사용해 온 불법 건축물이라고 설명했다.

구청은 법원의 결정이 전달된 뒤인 오전 10시20분께 철거 작업을 멈추고 인력 300여명과 장비 일체를 철수시켰다. 건물은 기둥만 남은 상태다. 강남구청은 지난달 5일 해당 건물 건축주인 (주)구모 측에 주민자치회관을 자진 철거하라는 내용의 시정명령과 대집행 계고 공문을 발송했다. 건축주 측은 구청을 상대로 행정대집행 계고처분 취소소송과 함께 집행정지 가처분 신청을 같은 달 23일 법원에 냈다.

◆개발 방식 놓고 2년간 갈등

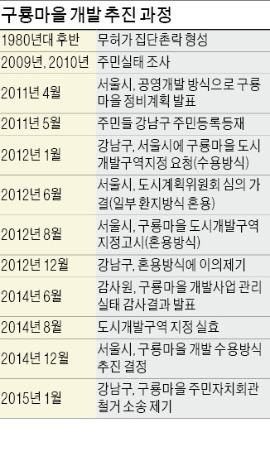

구룡마을은 1980년대 개포동 주공아파트 건설 과정에서 생겨난 이주민들이 구룡산 기슭으로 옮겨가 거주하기 시작하며 형성됐다. 사유지에 무허가 비닐하우스와 판잣집을 짓고 살았다. 지금은 1000여가구, 약 2500명이 남아 있다. 토지주와 무허가 거주민 간 소송전이 이어지자 오세훈 전 서울시장은 2011년 4월 이곳을 공영개발구역으로 정했다.

이후 취임한 박원순 시장이 부지를 현금으로 사들여 개발하는 수용 방식에다 일부 토지주에게 땅으로 되돌려주는 환지(換地) 방식을 추가하면서 환지 방식을 반대하는 강남구와 2년간 갈등을 빚었다.

강남구는 환지 방식이 일부 토지주에게 특혜를 준다며 반대했다. 급기야 지난해 8월 구룡마을 사업구역 고시기한을 넘기면서 사실상 사업이 무산됐다.

이후 구룡마을의 열악한 환경 탓에 크고 작은 화재가 잇따랐고 다수의 이재민이 발생했다. 특히 지난해 11월 큰 화재로 주민이 숨지는 사고가 발생하자 박 시장과 신연희 강남구청장이 만나 구두로 조속한 협의를 약속했다.

이후 서울시와 강남구는 한 달 만에 강남구의 주장대로 전면 수용·사용방식으로 개발을 재추진하겠다고 발표했다. 양측은 세부 의견을 조율하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 강남구는 환지 방식을 추진했던 공무원들의 징계를 요구하고 있다.

배석준 기자 eulius@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["日 매출 겨우 5만원"…'1000원 잔술' 파는 노인들 사랑방 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36797430.3.jpg)

![[속보] '음주 뺑소니' 김호중 24일 낮 12시 구속심사](https://img.hankyung.com/photo/202405/ZN.36796977.3.jpg)

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 메가박스 '로열 발레: 백조의 호수'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36745495.3.jpg)