'마르지 않는 에너지' 우주 태양광…지구로 쉬지 않고 전력 보낸다

(7·끝) '에너지 패권' 잡을 핵심 열쇠, 우주 태양광

날씨·시간 제약 없어 '풀가동'

지상보다 발전량 10배 많아

최대 장벽이던 로켓 발사비

재사용 기술로 크게 낮아져

‘꿈의 에너지’ 우주 태양광

우주 태양광은 20세기 중반 학계에서 처음 개념이 등장했다. 1970년대 미국 항공우주국(NASA)이 개발을 시도했지만 여러 가지 문제로 현실화되지 못했다. 태양광 발전기를 실은 위성군(群)을 발사하는 데 드는 비용, 다시 말해 로켓(발사체) 조달 비용이 너무 비쌌기 때문이다. NASA는 “우주 태양광으로 2㎾ 전력을 생산하려면 2760억달러가 필요한데 이 중 71%가 발사 비용”이라며 “지상에서 재생에너지를 생산할 때보다 12~80배 비싸다”고 분석한 바 있다. 그러나 10여 년 전 일론 머스크의 우주 기업 스페이스X가 재활용 발사체 팰컨9을 상용화하면서 상황이 바뀌었다. 발사 비용이 극적으로 낮아졌기 때문이다.

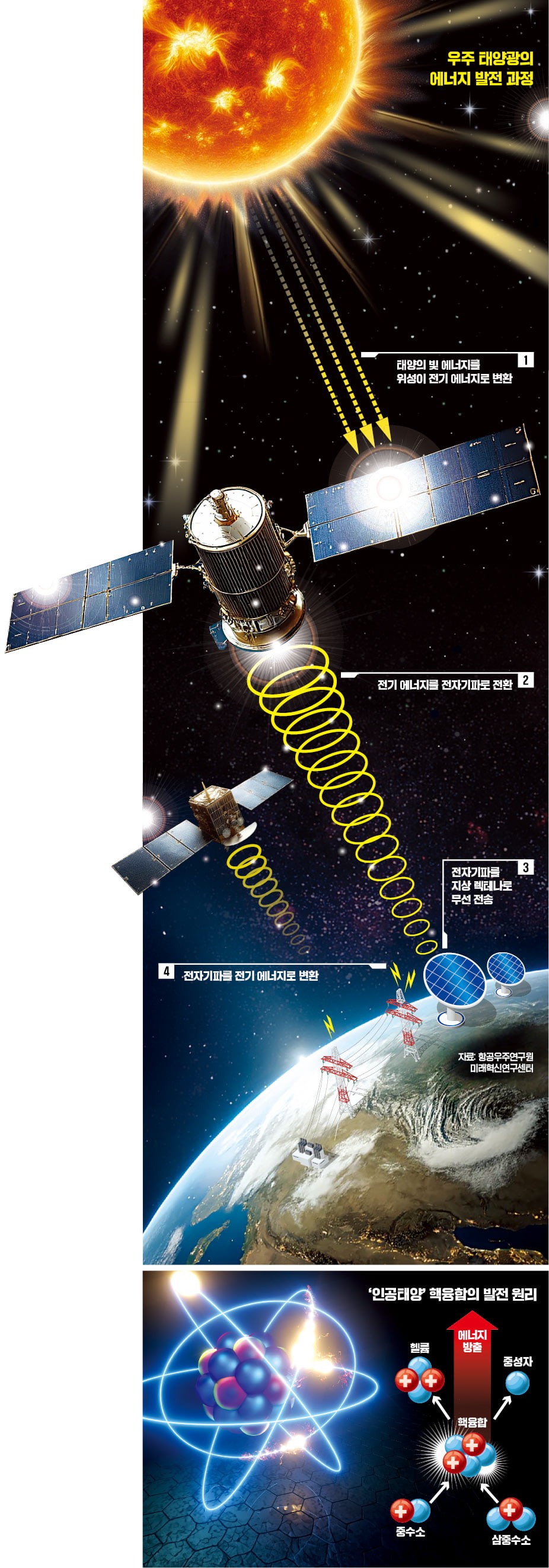

우주 태양광의 원리는 이렇다. 먼저 태양의 빛 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. 지상 렉테나(전파를 흡수해 직류 전력으로 변환하는 안테나)로 보내기 위해 이를 전자기파로 전환한다. 무선으로 전자기파를 받은 렉테나는 이를 다시 전기 에너지로 변환한다.

가령 초기 우주 태양 빛 에너지가 1000㎿일 때, 이를 지상으로 보내 전기 에너지로 변환하면 130㎿가 남는다. 같은 시간 효율로만 보면 13%로 지상 태양광보다 낮다. 그러나 총발전량을 보면 얘기가 달라진다. 날씨와 밤낮에 관계없이 365일 가동할 수 있기 때문이다. 비가 오지 않는 맑은 날 하루 기준으로 우주 태양광의 발전량은 지상 태양광보다 두 배 많다. 한국항공우주연구원 관계자는 “1년을 기준으로 봤을 때 우주 태양광의 발전량은 지상 태양광보다 열 배 이상 높을 것으로 추정된다”고 설명했다. 전자기장환경인증(EMF) 국제 표준에 따라 일반 전파와 동일한 기준에서 발신하도록 설계돼 전자파에 따른 인체 유해성은 거의 없는 것으로 알려졌다.

작년 우주→지구 전력 송신 성공

한국항공우주연구원 미래혁신연구센터는 연내 비행선에서 쟁반 모양의 심우주안테나까지 전력을 무선으로 전송하는 실험을 할 계획이다. 지난해엔 1.8㎞ 밖에서 발광다이오드(LED) 조명을 점등할 수 있는 전력을 수신하는 데 성공했다. 올해 실험에서는 전력 수신량을 이보다 20배 이상 늘리겠다는 목표다.유럽우주국(ESA)은 2022년 ‘솔라리스’라는 태양광 발전 위성군을 발사하겠다는 계획을 내놨다. 이들 위성이 설치되면 현재 저궤도에 떠 있는 국제우주정거장(ISS)보다 10배 이상 큰 구조물이 될 것이라고 공언했다. 2030년께 솔라리스 우주 발전소를 운영하기로 했다. 영국도 EU와 같은 해 우주 태양광 발전을 위한 위성 발사 계획을 수립했다. 2040년 30기가와트(GW) 발전 용량 달성이 목표인 것으로 알려졌다. 30GW는 중소 도시 20~30곳이 소모하는 전력량이다.

중국은 2035년까지 10㎿급 발전 위성을 쏘아 올릴 계획이다. 일본은 우주항공연구개발기구(JAXA)와 미쓰비시중공업 등이 개발을 주도하고 있다.

케로신이나 메탄 등 기존 액체 추진제 대신 원자력으로 움직이는 핵추진 로켓 기술이 상용화하면 우주 태양광 발전 상용화 속도가 더 빨라질 것으로 보인다. 로켓 중량 대부분을 차지하는 연료와 산화제가 필요 없어지는 만큼 더 많은 태양광 발전 설비를 우주로 실어 보낼 수 있기 때문이다. NASA는 이르면 2027년 핵추진 로켓을 발사할 계획이다.

한국항공우주연구원장을 지낸 김승조 서울대 명예교수는 이날 서울 태평로 프레스센터에서 열린 ‘제1회 우주항공 리더 조찬 포럼’ 특강에서 “지금이 인공지능(AI)으로 인한 4차 산업혁명 와중이라면 제5차 산업혁명은 우주 기술의 산업화에서 올 것”이라며 “재사용 발사체 개발로 파괴적 기술 혁신을 주도한 스페이스X를 제외하고는 모두 시작점에 있기 때문에 우리에게도 기회가 있다”고 말했다. 이어 “오는 27일 신설되는 우주항공청 설립 목적은 우주 경제를 구현하는 것”이라며 “우주 기술의 산업화 방향을 예측하면서 창의적인 아이디어로 새로운 분야를 개척해 미래 세대를 위한 먹거리를 만들어야 한다”고 강조했다.

김형규/이해성 기자 khk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 홈플러스, 슈퍼마켓 사업 부문 매각한다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.36922731.3.jpg)

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 가택 연금됐던 러시아의 '反푸틴' 감독](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.36920360.3.jpg)