실내 드론·무인 항만…'오차 10㎝' 초정밀 항법위성이 만들 미래

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

우주 골드러시 시대

(6) 지구 교통혁명 이끌 新항법위성이 온다

GPS와 연결된 통신기기 '70억개'

美 경제 미치는 가치 年 5000억弗

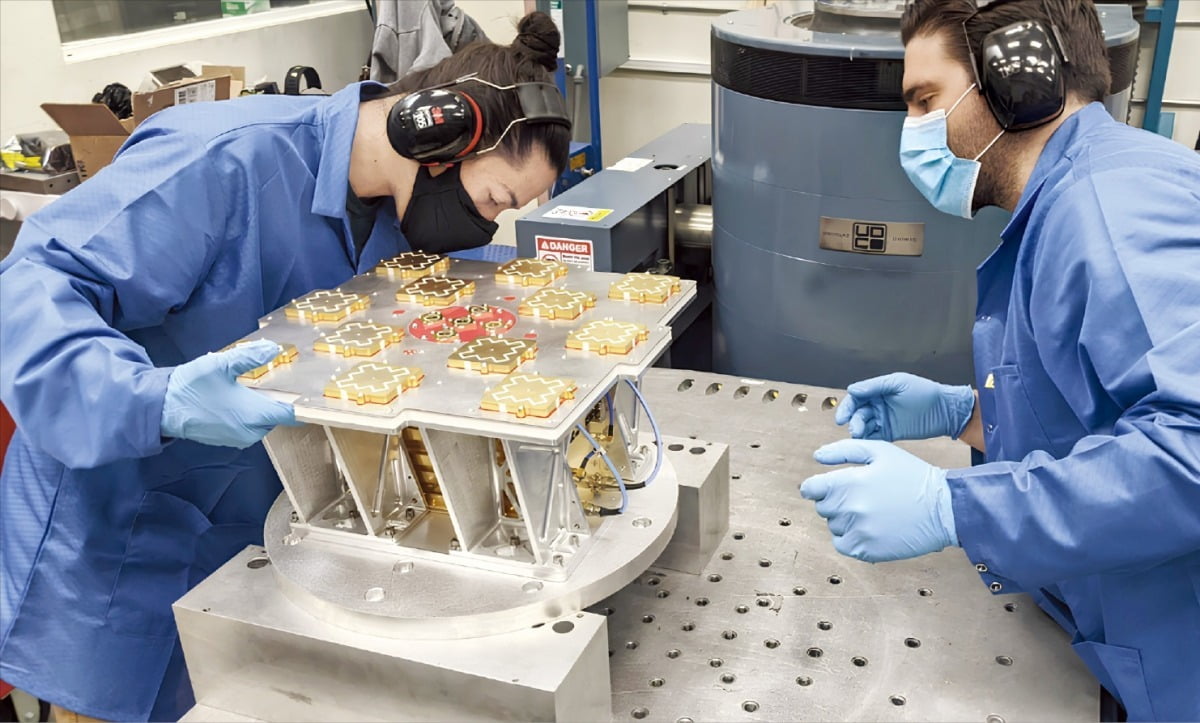

항법위성 스타트업 '조나스페이스'

GPS보다 수백배 정확한 항법 추진

건물 내 드론 배송 서비스 현실로

현재 m 단위인 오차, cm로 줄이면

무인 선박, 알아서 정박하고 하역도

라이다 없이도 '완전 자율車' 가능

(6) 지구 교통혁명 이끌 新항법위성이 온다

GPS와 연결된 통신기기 '70억개'

美 경제 미치는 가치 年 5000억弗

항법위성 스타트업 '조나스페이스'

GPS보다 수백배 정확한 항법 추진

건물 내 드론 배송 서비스 현실로

현재 m 단위인 오차, cm로 줄이면

무인 선박, 알아서 정박하고 하역도

라이다 없이도 '완전 자율車' 가능

이 사고가 난 후 미국은 군사용으로만 활용하던 자국 GNSS인 GPS를 민간에 전격 개방했다. 여객기는 자동항법장치로 운항하게 됐고 교통과 건축 등 산업 전반에 GPS가 활용되기 시작했다. 우주업계에 따르면 GPS가 한 해 미국 경제에 미치는 가치는 5000억달러(약 678조원), GPS에 연결된 세계 전자통신기기는 70억 개에 달한다.

하지만 실내 드론, 무인 항만 등 초정밀성이 요구되는 분야에선 GPS가 활용되지 못하고 있다. 수m에서 크게는 수십m급인 오차범위 때문이다. 내비게이션을 보고 운전할 때 엉뚱한 곳으로 길을 안내하는 것도 역시 GPS 오차로 발생한다. 이런 수준으로는 도심항공교통(UAM)이나 자율주행차 상용화는 불가능하다. 현재 자율주행차와 UAM은 대부분 제한된 공간에서 일정 경로를 따라 한두 대로 실증하는 수준이다. 세계 각국이 마의 벽으로 불리는 ‘오차범위 10㎝’를 뚫어 혁신 기술을 선점하려는 이유다.

‘오차범위 10㎝’ 마의 벽 넘어라

10㎝ 벽이 무너지면 건물 내 드론 배송 등 전에 없던 서비스가 등장할 것으로 기대된다. 실내 드론은 좁은 사무실에서 충돌 없이 움직여야 해 ㎝급 위치정보가 필수다. 콘크리트를 뚫지 못하는 GPS 신호도 기술적 한계로 꼽힌다. 조나스페이스 관계자는 “(중궤도 이상에 떠 있는 GNSS 위성들과 달리) 저궤도에서 전파를 보내기 때문에 항법 신호 강도가 약해지지 않고 유지된다”며 “실내에서 이 신호를 수신하면 실내 드론 서비스가 가능해질 것”이라고 설명했다. 미국 워싱턴DC에 있는 벤처기업 트러스트포인트도 저궤도 위성을 이용해 UAM, 자율주행차 등에 필수적인 초정밀 항법 시스템을 개발하겠다고 나섰다.

도로 위 물체를 ㎝ 단위로 인식할 수 있다면 운전자 개입이 거의 없는 레벨4 또는 5 수준의 자율주행도 꿈이 아니다. 고가의 라이다에 의존하지 않아도 돼 차량 원가가 낮아져 상용화 시기가 앞당겨질 것으로 보인다. 과학기술정보통신부는 지난해 말 자율주행차 인프라인 지능형교통체계(C-ITS) 통신 방식을 일단 4세대(4G) 통신인 LTE-V2X 방식으로 정하고 국내 주요 도로에서 이를 실증하기로 했다.

항법 정확도가 ㎝급으로 고도화하면 무인 항만 시스템도 가능해진다. 항해사가 없는 무인 선박이 항만에 자동으로 정박하고 무인 크레인이 컨테이너를 하역하는 식이다. 박상현 선박해양플랜트연구소 해양공공디지털연구본부 연구원은 “현재 기술로는 수심을 정확히 측정하기 어려워 대부분의 선박이 깊은 바다를 중심으로 수백㎞를 우회하고 있다”며 “초정밀 항법으로 수심 파악이 가능해지면 가장 효율적인 항로를 계산할 수 있어 물류비가 천문학적으로 줄 것”이라고 말했다.

한국형 위성항법 2035년까지 개발

현재 지구 항법시스템은 네 개다. 미국 GPS와 러시아 글로나스, 유럽 갈릴레오, 중국 베이더우다. 중국은 26년간 10조원을 투자해 가장 많은 위성(35개)을 쏘아 올렸다. 일본은 QZSS, 인도는 나빅이라는 지역항법 시스템을 구축했다. 일본 QZSS는 오차범위 12㎝로 세계 최고 정확도를 자랑한다.한국도 일본, 인도와 비슷한 지역항법 시스템 구축에 나섰다. 과기정통부는 LIG넥스원, AP위성을 비롯한 기업들 및 한국항공우주연구원 등과 함께 오차범위 10㎝의 한국형 위성항법시스템(KPS)을 2035년까지 개발할 계획이다. 정지궤도 위성 3기와 경사궤도 위성 5기를 발사한다. 이병석 한국항공우주연구원 위성항법보강시스템사업단장은 “오차를 획기적으로 줄이는 만큼 새로운 서비스산업이 생겨날 것”이라고 설명했다. 항우연은 UAM 위치 정보를 확률과 범위로 나타내는 기술도 개발 중이다. 특정한 물체가 1m 반경에 존재할 확률은 90%라는 정보를 실시간으로 제공하는 식이다. UAM은 한 번의 충돌로도 주변에 큰 인명 피해를 유발할 수 있기 때문에 회피 기술의 정밀도를 높이는 차원이다.

장강호/이해성 기자 callme@hankyung.com