'북방의 시인' 곽효환…"이름 없이 우는 이들과 함께 울었다"

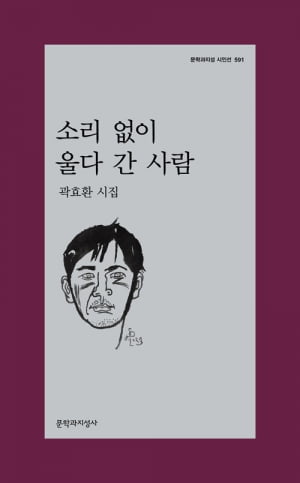

<소리 없이 울다 간 사람>

연해주와 만주 등을 창작의 공간으로

10여년에 걸친 여정 갈무리하는 신간

"이제 새 풍경으로 나아갈 것"

시인 곽효환(한국문학번역원장)의 문학적 고향은 '북방(北方)'이다. 십수년간 연해주·만주 등을 아우르는 북방을 연구, 창작의 공간으로 삼았다. 시집 <지도에 없는 집>(2010)부터 북방의 이름 없는 사람들을 시로 호명해왔고, 2007년 박사 논문에서는 백석, 윤동주, 이용악 등 북방 시인들을 재조명했다.

총 4부로 구성된 이번 시집의 1부에서 시인은 여전히 북방을 바라보지만, 2~4부에서는 일상의 공간에서 현실의 아이러니와 서정을 노래하며 새로운 시적 세계를 연다. 곽 시인은 "이번 시집은 그간 저를 사로잡았던 북방 이야기를 마무리하는 시집"이라며 "어디가 될지는 모르겠지만 새로운 풍경을 쓸 때가 됐다는 생각"이라고 했다.

그러나 시인의 시선은 북방을 잃어버린 땅으로 바라보는 민족주의적 관점과는 다르다. 그는 "언젠가 상해에서 중경까지 임시정부의 자취를 따라 여행을 한 적이 있는데, 하염없이 눈물이 쏟아졌다"며 "나를 울린 건 백범 김구의 신념이 아니라 이 먼 곳까지 백범을 따라온 이름 없는 사람들"이라고 회고했다.

시집 1부에서 그는 1863년 조선인으로서는 처음으로 연해주에 영구 정착한 최운보, 시베리아에서 활동했던 여성 혁명가이자 항일운동가 김 알렉산드라 페트로브나 등 역사 속에 묻힌 인물들을 불러낸다.

최운보의 목소리를 빌린 시 '지신허 마을에서 최운보를 만나다'는 '갠(강)' '먹킹이(사람)' 등 함경도 방언이 생명력을 더한다.

"처음에는 전부 현대 표준어로 시를 써서 발표했어요. 시집을 내는 과정에서 함경도 방언으로 바꾸고 싶어 <겨레말큰사전> 방언 연구자에게 시를 보내 자문을 구했죠. 그런데 최운보의 말을 전부 방언으로 바꿨더니 도저히 독해가 안 돼요. 그래서 생각한 방법이 백석의 방식을 차용하는 거였어요. 백석은 시에 무수한 평안도 말을 녹였지만 체언(명사, 대명사, 수사)에만 쓰고 용언(동사, 형용사)는 안 쓰거든요."

현실에서도 시인의 눈길을 붙잡는 건 이름 없는 사람들이다. "굶주림을 피해 사선을 넘은 지 10년 만에 쌀이 남아도는 나라의 수도 변두리 아파트에서"('죽음을 건너 죽음으로') 굶어죽은 탈북민, "어느 날 화력발전소 컨베이어 벨트에 끼여/시커먼 분진 속에 스러진 스물넷 청춘"('위로할 수 없는 슬픔')과 그 어머니….

그러면서도 그는 "오기로 했고 올 것이고 오고야 말/그러나 아직 오지 않은"('미륵을 기다리며') '미륵'을 기다리는 마음, 즉 희망을 잊지 않고 적어둔다. 시인이 그려내는 희망의 풍경은 이름 없이 우는 이들의 옆자리를 누군가 지키며 함께 우는 것이다. "그냥 곁에 앉아 그와 함께 울어야 할 것 같다"('우리는 다시 만날 것이다')

시인은 <소리 없이 울다 간 사람> 1부, 3부 순서를 바꾸는 등 배치를 고민했지만 맨 마지막 시는 일찌감치 정해뒀다. 시집을 닫는 '먼 풍경'은 나무 가지, 강 물길이 그렇든 "나도 내가 어떻게 뻗어 어디로 가게 될지 모른다"고 고백한다. '북방의 시인'이 새로운 여정을 시작한 것이다.

구은서 기자 koo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 정글서 자란 소녀가 20여년 만에 원시 마을로 돌아간 이유](https://img.hankyung.com/photo/202311/AA.35033797.3.jpg)

![[책마을] 佛 메디치상 수상에 <작별하지…> 판매↑](https://img.hankyung.com/photo/202311/AA.35035092.3.jpg)

![[책마을] '이기적 유전자' 저자가 뽑은 최고의 인생책들](https://img.hankyung.com/photo/202311/AA.35033972.3.jpg)

![3대지수 실적시즌 기대에 상승…테슬라 15%대 급등 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36566736.1.jpg)