모아타운도 양극화?…1호 번동은 속도전, 일부선 파열음

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

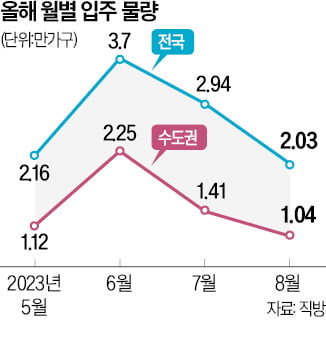

번동 1~5구역 사업시행인가

내년 상반기 착공, 2026년 준공

자양4동, 사업선정 이후 첫 철회

외지인이 원룸 사서 시세 부양

합정동도 기존 주민 거센 반대

내년 상반기 착공, 2026년 준공

자양4동, 사업선정 이후 첫 철회

외지인이 원룸 사서 시세 부양

합정동도 기존 주민 거센 반대

서울시는 번동 429의 114 일대(번동 1~5구역) 모아타운 사업이 사업시행계획인가를 받았다고 31일 밝혔다. 모아타운은 철거·공사·분양계획을 담은 관리처분계획을 사업시행계획과 함께 통합 심의한다. 번동은 사업지 선정 2년 만에 마지막 인허가 문턱을 넘은 셈이다. 내년 상반기 착공해 2026년 7월 준공할 예정이다. 계획안에 따르면 번동은 기존 870가구에서 최고 35층 1242가구로 변신한다. 중랑구 면목동, 금천구 시흥3·4·5동, 강서구 등촌2동은 관리계획이 수립되면서 사업에 속도가 나고 있다.

하지만 외지인과 기존 주민 간 이견으로 ‘파열음’이 생기는 곳도 적지 않다. 자양4동은 선정지 가운데 처음으로 관리계획을 철회했다. 사업 추진에 대한 설문조사에서 전체 토지 등 소유자 759명 중 찬성 251명, 반대 250명, 무응답 257명, 찬반상존 1명으로 조사됐기 때문이다. 토지면적으로 보면 찬성 1만695㎡, 반대 3만4234㎡로 차이가 컸다. 자양4동 일대가 모아타운을 신청한 지난해 토지면적과 소유자 수 동의율 요건이 없었다. 외지인이 전용 15~20㎡짜리 원룸을 매입해 모아타운을 신청하면서 시세를 부양하기에 유리한 구조였다는 지적이다. 이 지역의 모아타운 추진위원장은 중랑구에 거주지를 두고 2021년 말께 원룸 신축 빌라를 사들였다.

서울시는 이 같은 문제를 해결하기 위해 올초 주민 동의율 30% 요건을 신설했다. 그런데도 비슷한 사례가 서울 곳곳에서 나타나고 있다. 합정동 428~437 일대는 외지인 위주의 원룸 빌라 소유주가 구에 모아타운 지정 신청서를 제출했지만, 지분이 많은 기존 주민의 반대에 부딪힌 것으로 전해졌다. 외지인이 추진 주체가 된 송파구 삼전동에서도 상단 구역의 주민 반대율이 48%에 달했다.

삼전동 한 주민은 “모아타운 노후도 기준이 20년으로 재건축(30년)에 비해 짧고, 동의율 요건도 30%로 낮은 게 문제”라며 “조합 설립 동의율(80%)까지 한참 남아있는데 빌라 시세를 두세 배가량 띄운 뒤 매도하는 사례가 적지 않다”고 지적했다.

박진우 기자 jwp@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)