고소득자·자산가·대기업에 집중된 '징벌적 세금' 바로잡아야

대한민국을 다시 뛰게 하라 - 세금

상위 10% 기업이 법인세 97%

10% 근로자가 소득세 72% 내

종부세, 5년간 3배 치솟아

단기적인 정책 필요에 따라

조세제도 뒤엎어서는 안돼

'증세 효과' 과세표준도 수정을

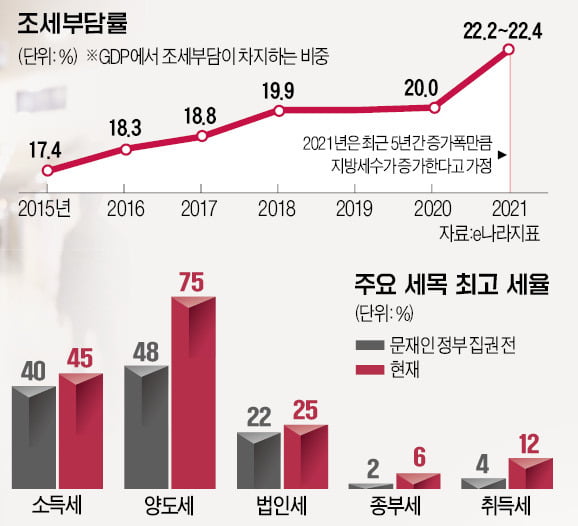

특히 고소득자와 자산가, 대기업에 대한 세금이 집중적으로 늘었다. 이에 따라 2020년 기준 상위 10% 기업이 전체 법인세의 97%, 10% 근로자가 소득세의 72%를 부담하고 있다. 복지 수요 등을 감안한다면 어느 정도 조세 부담이 늘어나는 건 어쩔 수 없지만 그 속도가 너무 빠르다는 지적이 나오고 있다.

소수에 집중된 세금 부담

세목을 하나하나 뜯어보면 자산가 및 고소득자에 대한 과세는 가히 징벌적인 수준이다. 고소득자에 대한 소득세가 단적인 예다. 2018년 고소득자(연소득 5억원 초과)에 대한 소득세 세율을 40%에서 42%로 인상했으며, 2020년에는 고소득자의 경우 소득공제 폭도 2000만원까지로 제한됐다. 2021년부터는 연소득 10억원 이상 소득자에 대한 과세 구간이 따로 생겨 45%의 소득세율을 적용하고 있다.세율 인상 여파는 중앙정부에 내는 세금에만 영향을 미치는 것이 아니다. 소득세의 10%인 지방세 4.5%를 더 내야 한다. 여기에 건강보험료(3.495%), 고용보험료(0.8%) 등이 더해진다. 고소득자는 여기에 월 납부 상한이 22만6350원인 국민연금 보험료도 내야 한다.

이번 정부 들어 세 배 가까이 치솟은 종합부동산세는 위헌 논란에 휩싸일 정도다. 2017년 0.5~2.0%이던 종부세율은 지난해부터 1.2~6.0%로 올랐다. 농어촌특별세를 포함한 실효세율은 최고 7.2%에 이른다. 10년만 지나면 해당 부동산 가치의 90%를 잠식해 국가가 사유재산을 몰수하는 효과가 나타난다는 지적이다.

아울러 4%이던 취득세 최고세율이 12%까지 뛰었으며, 48%였던 양도세 최고세율은 75%까지 급증했다. 서울에서 3주택자가 집을 팔면 지방세까지 포함해 양도차익의 82.5%를 정부에 바쳐야 한다.

기업 부담 역시 늘었다. 과세표준 2000억원 이상 구간을 따로 신설해 법인세율 25%를 적용했기 때문이다. 이에 따라 대기업의 법인세율 부담은 22%에서 25%로 높아졌다.

“부담 낮추고 일관성 갖춰야”

전문가들은 차기 정부가 우선 소수에 집중된 징벌적 조세 제도를 손봐야 한다고 지적한다. 안종석 가온조세정책연구소 소장은 “부동산 세제를 중심으로 과도하고 징벌적으로 세금 부담을 늘리다 보니 오히려 시장이 얼어붙고, 경제 주체들의 움직임이 멈추는 지경에 이르렀다”고 말했다.정부 내에서는 단기적인 정책 필요에 따라 조세제도를 뒤엎어서는 안 된다는 지적이 나왔다. 조세당국의 한 관계자는 “2017년 ‘8·2 부동산 대책’을 시작으로 사실상 매년 양도세 관련 내용이 바뀌며 기획재정부나 국세청 내에서도 담당자를 제외하고는 제도를 제대로 이해하지 못할 정도”라며 “조세정책이 부동산 대책 등 정부 단기 정책에 휘둘리며 원칙과 신뢰성을 상실하는 상태에 이르렀다”고 말했다.

일반 직장인에 대해서도 사실상 증세효과를 내고 있는 과세표준 고착을 손봐야 한다는 분석이 나왔다. 2008년 이후 물가가 31.4% 올랐지만 소득세 과표는 한 번도 수정되지 않았다. ‘4600만원 초과~8800만원 이하’ 소득세율 24%, ‘8800만원 초과~1억5000만원 이하’ 35% 등의 소득세율이 유지되며 근로소득자는 물가 상승률만큼만 급여가 올라도 높은 소득세 부담을 해야 하는 구조다.

강성진 고려대 경제학과 교수는 “국민의 조세 부담 증가는 일정 정도 인정하더라도 특정 계층을 중심으로 너무 급하게 오르는 것은 문제”라며 “최고세율을 올리기보다는 36.8%인 근로소득세 면세자 비율을 줄이는 등 세원 확대에 초점을 맞춰야 한다”고 말했다.

노경목/김소현 기자 autonomy@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![대선 이후 앞이 '캄캄'…"올해 집사지 마세요" [집코노미TV]](https://img.hankyung.com/photo/202203/01.29220747.3.png)