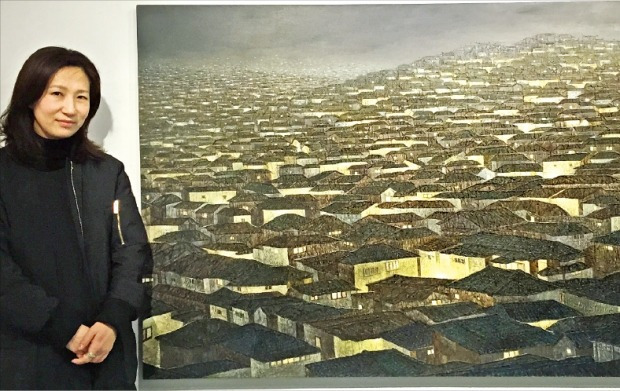

"도심 판자촌의 추억 되살려냈죠"

오는 17일까지 서울 인사동 선화랑에서 열리는 기획전 ‘예감’에 참여하는 정씨를 최근 전시장에서 만났다. 그는 “집이라는 것은 단순히 물리적 공간을 넘어 나의 정신과 문화의 터전이며 역사”라며 “낡았다고 버리고 부수어 버릴 게 아니라 그 가치를 인정했으면 하는 바람을 담았다”고 말했다.

정씨가 지난 10년간 판자촌 풍경을 화폭에 담아온 것은 개인적인 경험에서 비롯됐다.

“10여년 전 일이 뜻대로 잘 풀리지 않아 바람을 쐴 겸 남산에 올라갔어요. 높은 빌딩 사이로 초라한 판잣집들이 눈에 띄었는데 그게 꼭 제 모습 같더군요. 빌딩 속에 숨어있는 판잣집과 그 안에 담긴 추억들을 과감하게 캔버스에 드러내 보이고 싶었습니다. 제가 나고 자란 서울 신림동 판자촌을 떠올리면서요.”

그는 120호짜리 캔버스를 완성하기 위해 하루 12시간씩 한 달여간 작업했다. 고된 작업이다. 캔버스에 스케치한 뒤 한지를 일일이 구겨 붙이고 그 위에 아크릴물감으로 색을 입힌다. 건축가가 집을 짓듯 벽면, 창문, 지붕 등을 하나하나 붙여 나간다. 군데군데 굴곡진 한지는 나이 든 사람의 얼굴에 팬 깊은 주름마냥 시간의 흔적을 느끼게 한다. 그는 “힘들고 고되게 작업해야 잘 될 것 같은 생각이 든다”고 했다.

정씨는 홍익대 회화과를 졸업한 뒤 프랑스 국립미술학교인 에콜 데 보자르로 유학을 다녀왔다.

“해외 유학을 다녀와서 왜 한국 정서가 깊이 새겨진 작품 활동을 하느냐는 질문을 받곤 합니다. 유학 생활을 통해 저 자신을 돌아봤고, 한국인의 정체성을 찾을 수 있었어요. 프랑스 미국을 떠돌며 새로운 것을 찾아다녔지만 결국 세상에 새로운 것은 없더군요. 스스로에게서 발견해야 된다는 것을 깨달았습니다.” (02)734-0458

김인선 기자 inddo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![진짜 노동하려면 ‘바쁘지 말 것, 바쁘다고 말하지도 말 것’ [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36554781.3.jpg)