수십조 퍼붓고도 성과 '미미'…국가 R&D '3대 미스터리'

요식적 심사…연구과제 발굴 인터넷 의존

산업현장 도움 못주는 논문·특허만 늘어

국책연구과제 10건 중 사업화는 1건 불과

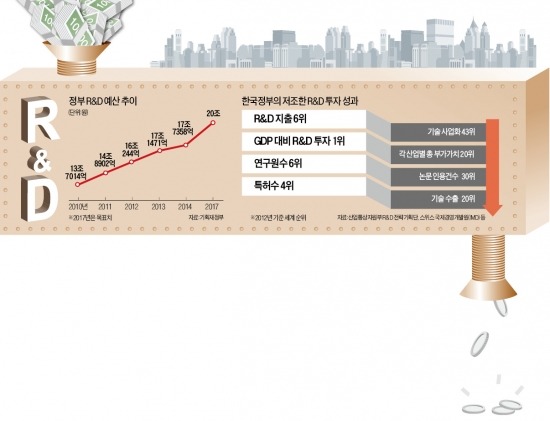

이는 예산당국이 최근 심각하게 제기하고 있는 이른바 ‘정부 R&D 미스터리’다. 세계 최고 수준의 R&D 투자 비중이지만 가시적인 성과를 내지 못하는 한국 산·학·연의 고질적인 ‘적폐’이기도 하다.

정부가 R&D 과제 선정에 앞서 진행하는 수요조사 단계부터 단추를 잘못 끼우고 있다는 지적이 나온다. 한 연구기관 관계자는 “글로벌 산업과 기술이 급변하고 있지만 정부는 아무런 동향 파악도 없이 수요조사를 진행하고 심사도 요식행위 수준”이라고 말했다. 그는 “연구 지원자도 해외 산업이나 기술에 대한 조사를 할 수 있는 여건이 안돼 상당 부분 인터넷 검색 등 주먹구구식 방편에 의존하고 있다”고 꼬집었다. 또 다른 연구자는 “3년짜리 연구과제를 수행하는 도중에 기술적 환경이 바뀌면 과제의 방향도 틀어야 하는데 담당 공무원들은 특혜 시비 등을 우려해 ‘원안’을 고집하는 경우가 많다”고 귀띔했다.

(2) 돈 안되는 논문·특허 남발

막대한 정부 R&D 예산 중 중소기업과 대기업으로 직접 지원되는 비중은 2012년 기준 각각 13.2%, 9.1% 수준이다. 나머지 80% 가까이는 정부출연연구기관, 대학 등 공공연구기관에 배정됐다. 그 결과 논문과 특허만 늘었다. SCI(과학기술논문 인용색인) 논문 건수는 2003년 2만755건에서 2012년 4만7066건으로, 특허출원 건수도 같은 기간 11만8652건에서 18만8915건으로 급증했다.

반면 공공연구기관이 민간으로 기술을 이전한 비율은 2012년 27.1%로 2007년의 27.4%에 미치지 못하고 있다. 기술을 사업화한 비율도 9.1% 수준에 머물렀다. 기획재정부 예산실 관계자는 “R&D는 양적인 성장을 일궜지만 질적으로는 ‘장롱면허’가 전체의 70% 이상에 달할 정도로 산업현장에 도움을 주지 못하고 있다”고 지적했다.

박근혜 대통령은 이달 초 국가재정전략회의에서 이 같은 문제를 해결하라고 직접 지시했다. 이에 따라 R&D 관련 부처는 ‘기술이전 활성화’ 대책을 내놓고 있다. 우선 기업이 공공연구기관의 기술을 이전받을 경우 정부가 중개비 일부를 쿠폰으로 지원하는 방안을 마련하기로 했다. 기술정보은행을 설립하고 출연연 간 융합연구단도 발족한다.

하지만 기업 현장의 반응은 냉담하다. 정부가 편의적으로 설계한 R&D 시스템을 개조하는 고강도 개혁을 기대했는데 땜방식 처방만 내놓고 있다는 이유에서다.

(3) 기술료 둘러싸고 ‘잡음’

성과에 대한 평가도 지나치게 행정 편의적이라는 비판이다. 기업으로 기술 이전이 제대로 되지 않아도 논문이나 특허 등으로 평가하는 산업기술 R&D 과제 성공률은 90%를 웃돈다.

R&D 성공 평가는 한국에만 존재하는 R&D 기술료의 징수 근거가 된다. 정부는 R&D 지원 과제가 성공하면 이 과제에 참여한 기업 규모에 따라 지원 금액의 10~40% 수준을 기술료 명목으로 돌려받는다. 한 중소기업 R&D 담당자는 “기술료를 내야 하는 기준이 기술 이전이나 사업화 성공 여부가 아니라 과제 완수라는 점은 불합리한 측면이 있다”고 토로했다. 쉽게 말해 사업화가 불투명한 과제에 대해 정부가 일종의 ‘성공 보수’를 떼가는 모양새라는 얘기다.

올해부터 세입으로 귀속된 연 2000억원 규모의 기술료를 둘러싸고 부처 이기주의도 나타나고 있다. 산업통상자원부는 기술료를 기금으로 조성하려는 법안 개정을 추진하는 반면 미래창조과학부는 기술료의 15%를 과학기술연금에 출연해야 한다는 법안을 부처 간 협의 없이 입법예고했다.

조진형 기자 u2@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트