[책마을] '인간 계산기' 조롱받던 경제학자들은 어떻게 '파워맨' 됐나

캐빈야민 애펠바움 지음

김지원 옮김 / 부키

752쪽|3만5000원

저자는 뉴욕타임스 경제 부문 주필

1950년대 Fed 수뇌부엔 경제학자 전무

은행가·변호사·사업가 등이 좌지우지

1970년대 침체 해법 제시해 영향력 커져

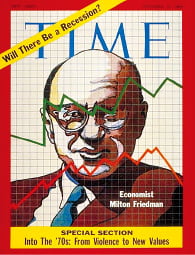

'시카고학파' 프리드먼 타임 표지 장식도

증권 중개인 출신인 당시 중앙은행 의장 윌리엄 맥체스니 마틴은 대놓고 경제학자들을 무시했다. “중앙은행에는 계량경제학자 50명이 일하고 있습니다. 그런데 모두 건물 지하에 있죠. 다 그럴 만한 이유가 있습니다. 그들은 자신들의 분석에 터무니없는 자신감을 드러내지만 내가 보기엔 그 근거가 빈약하거든요.”

![[책마을] '인간 계산기' 조롱받던 경제학자들은 어떻게 '파워맨' 됐나](https://img.hankyung.com/photo/202211/AA.31787006.1.jpg)

그는 1969년부터 2008년까지를 ‘경제학자의 시대’라고 규정한다. 1969년은 시카고학파의 태두인 밀턴 프리드먼이 세계적 권위의 시사주간지 ‘타임’의 표지를 장식한 해다. 이후 경제학자들은 과세와 공공 지출을 제한하고, 규제를 완화하고, 세계화를 향한 길을 마련하는 데 막강한 힘을 휘둘렀다. 다들 어렴풋이 알고 있는 내용이다. 하지만 책은 잘 알려지지 않은 에피소드를 풍부하게 소개한다.

그중 하나가 1973년 미국의 징병제 폐지다. 배경 요인은 많다. 베이비부머가 사회에 나오기 시작했고, 베트남전 반대 목소리도 강해졌다. 하지만 모병제가 더 낫다는 경제학자들의 분석이 뒷받침되지 않았다면 징병제 폐지는 불가능했을 것이라고 책은 지적한다.

포문은 프리드먼이 열었다. 그는 1956년부터 징병제를 규탄했다. “정부가 젊은 남성이 자신의 삶을 가꾸어 나갈 자유를 훼방했다”고 비판했다. 1966년 시각장애인 경제학자 월터 오이가 모병제에 드는 비용이 징병제보다 낮다는 논문을 발표하면서 폐지 논의는 정치권에서 급물살을 탔다.

1970년대 들어 경제학자들은 다른 목소리를 내기 시작했다. 시카고대의 아론 디렉터가 대표적이다. 프리드먼의 손위 처남이기도 한 그는 “경제적 효율성이 반독점 정책에서 유일한 기준이 돼야 한다”고 했다. 독과점이 소비자에게 해를 끼치지 않는다면 덩치는 문제가 되지 않는다는 주장이었다. 1981년 로널드 레이건 정부에서 법무장관을 맡은 윌리엄 프렌치 스미스가 “우리는 사업에서 규모가 반드시 악(惡)을 의미하지 않음을 인정해야 한다”고 밝히면서 반독점의 시대는 공식적으로 막을 내렸다.

책은 경제학자들을 무턱대고 악으로 몰지 않는다. 규제 완화를 나쁜 것으로 규정하지도 않는다. 항공사 규제 완화는 누구나 싸고 편리하게 비행기를 탈 수 있는 시대를 열었다. 적절한 민영화와 감세는 경제 활력을 되살리는 데 기여했다. 시장의 힘을 강조한 경제학자들의 부상은 그 이전에 과도한 정부 개입으로 경제가 침체를 빠진 데 대한 반작용이었다.

하지만 우리가 너무 경제학자의 얘기에 귀 기울일 때, 그들의 주장에 너무 의지할 때의 결과는 좋지 않았다고 지적한다. 책은 그런 예로 칠레와 대만을 든다. 칠레는 프리드먼의 의견을 받아들여 모든 것을 시장에 맡겼다. 규제도 없애고 무역장벽도 낮췄다. 처음엔 경제가 살아나는 듯했지만 산업화에 실패하고 불안정성이 커졌다. 반면 대만은 정부 주도의 산업화로 체력을 키운 뒤 개방에 나섰다. 사실 우리나라도 경제학자들의 ‘비교우위론’을 따랐다면, 계속 쌀을 생산해야 했다.

어려운 문제다. 경제학자들의 말을 안 들어도 문제고, 너무 들어도 문제다. 그 중도를 찾는 것, 그 시대에 맞는 경제학자들의 적절한 조언을 받아들이는 것이 번영의 길임을 책은 시사한다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["테일러 스위프트 남친도 팔았다"…세금 감면받을 권리 [김리안의 에네르기파WAR]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36747482.1.jpg)