검색창 대신 AI가 답하기 시작했다…'초조한 1위' 네이버

챗GPT 등 생성형 AI 확산

질문하면 순식간에 답변 내놔

'대화형 검색' 활성화할 듯

네이버 '서치GPT' 출시 준비

업계 "토종 검색엔진 지원 절실"

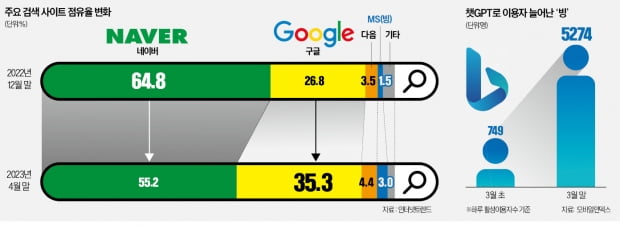

20년간 국내 시장에서 검색 최강자로 군림한 네이버가 바짝 긴장한 것은 검색 비즈니스의 규칙이 바뀌고 있어서다. 챗GPT를 비롯한 생성형 인공지능(AI) 서비스가 확산하는 데다 검색 기술도 AI 발전과 보조를 맞춰 날로 고도화하고 있다는 설명이다. 업계 발전 속도에 보조를 맞추지 못하면 도태되는 ‘검색 춘추전국 시대’가 열린 것이다.

23일 정보기술(IT)업계에 따르면 최근 검색엔진 시장을 뒤흔든 키워드는 ‘AI’다. 사용자의 검색기록 등을 토대로 관심사를 파악하고 이에 따른 맞춤형 결과를 보여주는 것이 최근의 흐름이다. 사용자가 1억 명이라면 1억 가지 검색 결과가 나올 수 있다는 뜻이다.

검색 행태에도 변화가 생겼다. 의도에 따라 여러 개 플랫폼을 동시에 이용하는 ‘멀티호밍’이 일반화하는 모습이다. 업계 관계자는 “최근엔 플랫폼별로 제공하는 정보가 제각각”이라며 “공짜로 쓸 수 있는 검색 서비스를 한 곳만 이용할 이유가 없다”고 말했다.

소셜미디어(SNS), 동영상 플랫폼을 검색 엔진처럼 쓰는 사용자도 적지 않다. 데이터 플랫폼 오픈서베이에 따르면 ‘최근 1주일 내 정보 탐색 시 이용한 플랫폼’으로 10대의 85.4%는 유튜브를 꼽았다. 프라바카르 라그하반 구글 수석부사장은 “Z세대의 40%는 점심 먹을 곳을 찾을 때 구글보다 틱톡, 인스타그램을 이용한다”며 “검색엔진만의 고유 영역이 사라지고 있는 것”이라고 말했다.

지난해 11월 등장한 생성 AI 서비스의 영향력이 부쩍 커졌다는 분석도 나온다. 생성 AI를 이용하면 쓸모없는 검색 결과를 걸러내는 수고로움을 줄일 수 있다. 질문을 던지면 순식간에 ‘그럴듯한 문장’으로 답해주기 때문이다.

검색엔진에 적용된 생성 AI 서비스는 아직 초기 단계다. 잘못된 정보가 많고 제대로 된 답을 내놓지 못할 때도 있다. 그런데도 업계에서는 ‘검색창’이 ‘대화창’으로 바뀌는 건 시간문제라고 보고 있다. 생성 AI가 단점이 있다고 하더라도 광고성 콘텐츠의 범람으로 원하는 정보를 찾기 힘든 기존 검색보다 낫다는 여론이 확산하고 있다는 설명이다.

“데이터 둘러싼 갈등 커질 것”

외국계 공세에 국내 기업이 내놓은 해법은 ‘정면 대응’이다. 네이버는 새로운 생존전략으로 ‘AI 기반 검색 고도화’ 프로젝트를 추진 중이다. 연내 생성 AI 기반 대화형 검색 서비스 ‘서치GPT’(가칭)를 출시할 계획이다. 단순 검색 대신 검색 화면에서 이미지, 쇼트폼, 동영상 등 다양한 콘텐츠를 개인 맞춤형으로 제공할 예정이다.카카오는 조직부터 정리했다. 지난 15일 포털 다음을 사내독립법인(CIC)으로 분리했다. 신속하고 독자적인 의사 결정이 가능한 조직 체계를 구성해 갈수록 떨어지는 점유율의 돌파구를 찾겠다는 취지다. 연내 기업용 생성형 AI 챗봇도 출시할 계획이다. 카카오 관계자는 “검색엔진 경쟁력 강화 등 생존 전략을 고심하고 있다”고 말했다.

검색엔진과 연계해 콘텐츠를 내보내는 업체도 대안 마련에 고심하고 있다. 자체 홈페이지에 들어오지 않고 챗GPT 등을 통해 콘텐츠를 소비하는 트렌드가 확산할 수 있어서다. 이들은 생성 AI의 부정확성이 가짜 정보의 범람으로 이어질 것이라는 목소리를 높이고 있다.

업계 관계자는 “콘텐츠업계에선 생성 AI 업체가 데이터를 마음대로 가져가지 못하게 해야 한다는 주장에 힘이 실리고 있다”며 “데이터를 둘러싼 검색 엔진과 콘텐츠 기업의 갈등이 첨예해질 것”이라고 전망했다.

IT업계에선 정부가 한국 자산인 토종 검색 엔진을 적극적으로 지원해야 한다는 주장이 나온다. 세계에서 검색엔진을 보유한 국가는 중국(바이두), 러시아(얀덱스), 한국(네이버·다음)뿐이다. 업계 관계자는 “야후와 라이코스, 엠파스 전철을 밟지 않을 것이란 보장이 없다”며 “격변기에 국내 검색엔진이 제대로 살아남을 수 있는 발판이 절실하다”고 말했다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![엔비디아, 호실적 기대에 사상최고...3대지수도 나란히 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240522063140473.jpg)

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)