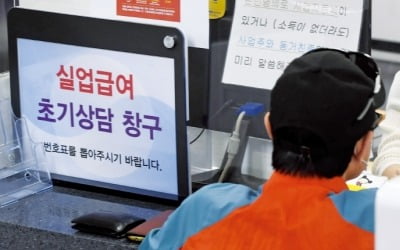

공공일자리 그만둬도 실업급여…4년간 5729억 '펑펑'

29일 국회 환경노동위원회 소속 임이자 국민의힘 의원이 고용노동부에서 받은 자료를 보면 재정지원 직접일자리 사업 참여자 중 사업 종료 6개월 이내에 구직급여를 받은 사람은 2016년 2만 명에서 지난해 3만1000명으로 55% 증가했다.

이들이 받은 급여액은 같은 기간 749억원에서 1800억원으로 140% 급증했다. 2017년부터 2020년까지 4년간 누적 지급액은 5729억원에 달했다.

정부는 2017년부터 취약계층 실업률 감소 등의 명목으로 정부 재정이 투입되는 직접일자리 사업을 대거 늘렸다. 국립대에서 불이 켜진 빈 강의실을 찾아다니며 소등 업무를 하는 에너지 절약 도우미, 라텍스 침대 생활방사선(라돈) 측정 요원, 서울시의 간편결제 앱인 제로페이 홍보안내원 등이 직접일자리 사업을 통해 생겨났다.

직접일자리 사업에 투입된 예산은 2017년 16조8000억원에서 지난해 31조8000억원으로 두 배 가까이로 늘었다. 고용 인원은 2017년 70만8000명에서 지난해 97만7000명, 올해는 106만5000명으로 증가하는 추세다.

정부는 직접일자리 사업을 확대하면서 참여자의 고용보험 가입을 의무화했다. 고용보험 가입자는 실직 전 6개월만 일했어도 실직 후 매월 180만원 이상의 구직급여를 받을 수 있다. 그러다 보니 재정지원 직접일자리 사업 참여 후 쉬면서 구직급여를 받는 인원이 급증했다는 지적이 나왔다.

임 의원은 “결국 직접일자리 사업 참여자에게 사업기간 6개월과 실직 후 4개월을 포함해 최소 10개월 이상을 국민 세금으로 지원하는 구조”라며 “이제라도 공공 일자리 사업을 줄이고 민간 일자리를 늘려나가는 등 정책 변화가 필요하다”고 말했다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![서학개미 뒤집어졌다…다우지수 종가기준 첫 4만선 돌파 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AD.36579999.1.jpg)