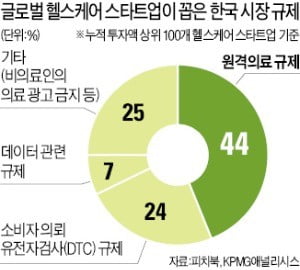

첨단기술 개발해도 '규제장벽'…헬스케어社들도 한국 떠난다

7~9월 해외투자는 33% 증가

국내 헬스케어업체들도 이런 이유로 해외로 나가려는 사례가 늘고 있다. 인핏앤컴퍼니는 자체 개발한 복부지방량 측정기의 국내 출시를 무기 연기했다. 대신 미국 식품의약국(FDA)에 허가 신청을 내고 이르면 내년 하반기부터 아마존을 통해 판매할 계획이다.

한국을 제쳐두고 미국을 선택한 이유는 규제 때문이다. 한국에선 의료기기 허가를 받는 데만 2~3년 걸린다. 미국은 길어야 1년이다.

뇌졸중 환자용 원격진료 시스템을 개발하는 네오펙트도 미국에 의료전문법인 설립을 추진 중이다. 회사 관계자는 “국내에서는 의료정보 공유, 환자 원격상담이 불법이라 서비스를 제공할 수 없다”고 말했다.

이 같은 추세는 국내 기업의 해외 투자 증가로도 확인된다. 기획재정부가 이날 발표한 ‘3분기 해외직접투자 동향’을 보면 올해 7~9월 해외직접투자액은 131억1000만달러로 1년 전 같은 기간보다 33.0% 증가했다. 증가율이 지난해 1분기(61.4%) 후 6분기 만에 가장 높았다. 반면 국내 투자는 부진을 면치 못하고 있다.

임유/서민준 기자 freeu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![34년만 엔·달러 환율 160엔 돌파…환율 출렁인 이유는? [한경 외환시장 워치]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36562723.1.jpg)